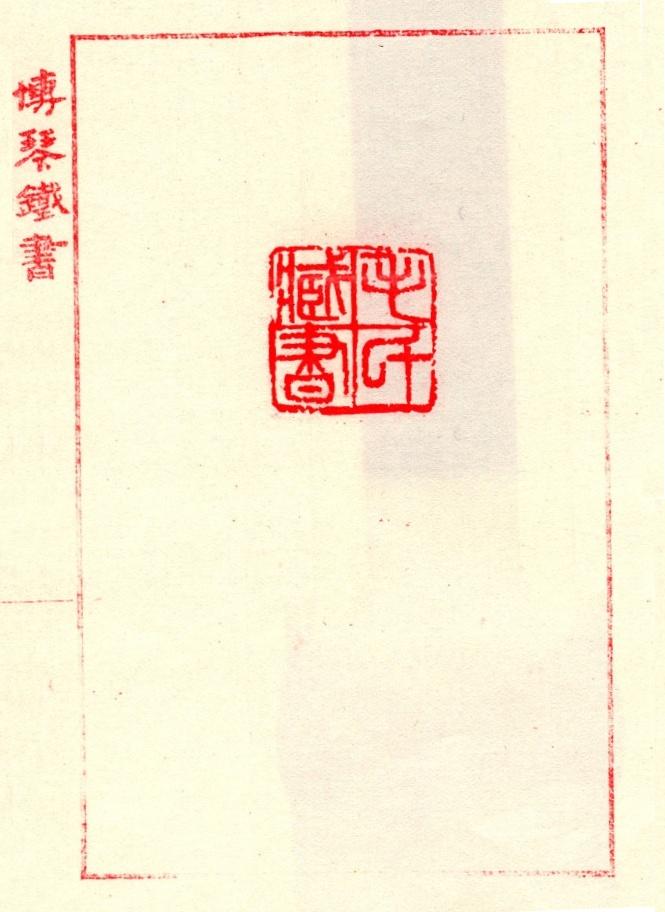

在我的书柜里珍藏着一方我的名章,初看并不觉得有什么特别,石料是最普通的青田石,字体是小篆。但如果仔细观察,却发现印章的布局十分精巧,疏密得当,字体采用十分有力的铁线篆,刀法也十分纯熟,确实是一方不可多得的好印,它的作者就是我的恩师——刘博琴先生。每当拿出这方印章,就会回忆起我一段少年时难忘往事。

由于受家庭的熏陶,我很小就对书画产生了兴趣,加上父亲怕我自己到外边玩儿,和别的孩子打架,于是就买了纸笔墨砚文房四宝等用具,在家教我练习写字,父亲上大学前曾读过私塾,有一定的毛笔字基础,而且在解放前找工作时,因为字写得好而受了益,因此十分重视我的书法。父亲的启蒙教育,使我慢慢地喜爱上了书法。记得早在我上小学的时候,在班上就已经小有名气,后来中学升入了北京十三中,逐步结识了一批喜好书画同学,大家在一起相互学习研究,更是对书画如醉如痴。一次,一位同学告诉我北京市少年宫国画组正在招收新学员,问我愿不愿报名,我当时想也未想,就直奔少年宫交了自己的作品,不料少年宫的辅导老师看后摇了摇头,表示不够理想,也许是看我画作的提款还算工整,也许是不愿让我过分失望,因此动员我参加‘金石书法组’。当时我连什么叫“金石”都不清楚,幸好组里有几位我十三中的同学,于是我就欣然同意了。就这样一个仓促的决定,就让我稀里糊涂地闯入书法篆刻的殿堂。

当时的北京少年宫是一个培养各方面特殊人才的课外教育基地,她汇集了全市的少年精英,曾为国家培养出许许多多人才。仅我知道的就有:蝉联三界世界乒乓球冠军的庄则栋、煤炭文工团的团长瞿弦和、文物出版社社长苏士澍、著名相声演员姜昆、工人出版社的副主编陈幼民、北京画院的王明明等等都曾是少年宫的学员。当时能到少年宫学习,是许多同龄人的梦想,由于名额有限,各种小组每年只能在数百的报名者中选择10——20人。只有极少数的佼佼者才能成为到那里学习的幸运儿。据说,国家每年拨给少年宫的经费,按当时粮食定量的价格,够在少年宫的学员们吃三年半的。少年宫的各种学习小组都聘请了当时最知名的老师教授课程。我所在的金石书法组就聘请了北京市著名的金石篆刻家刘博琴先生授课,刘先生当时是中国书法家协会的理事、北京市书法家协会的常务理事,在社会上享有较高的声望。刘先生四代从事书法篆刻,十几岁就在琉璃厂挂笔单,为人治印。早在抗日时期就为毛泽东主席治过一方“润之”的名章,主席十分喜欢,于是解放后,专门派人到琉璃厂寻访刘博琴先生,诚心诚意地请刘博琴先生再为自己治一方藏书印。在当时的那个时代,能得到最高领袖毛主席的肯定,并再三为毛主席刻印,无疑是一种至高无上的荣誉。但是,刘先生从未向弟子们提及过。直到先生逝世一周年后,我们在先生的纪念会上才听到一些前辈们提起一些类似事情。由此可见先生不但治印艺术精湛,而且淡薄名利,磊落一生。

跨入少年宫大门,我开始跟刘先生学习。刘先生个子不高,略微有点胖,带着一副老式的眼镜,经常穿一身极普通的深色衣服,说话慢悠悠不慌不忙的,一派学者风度。刘先生十分注重自己的形象,对我们也产生了一定的影响。有两件事至今仍然给我留下了很深的印象。当时我们这批学生大多是十几岁的孩子,写字时难免把墨弄到手上、身上、甚至脸上,刘先生每次见到我们这样都会皱起眉头,让立刻去洗,刘先生常说:将来大家都成了书法家了,弄得满身满手满脸的黑,像什么样子。由于受刘先生的熏陶,至今我仍对那些在笔会上吆三喝四、赤膊上阵或以满手满脸墨炫耀的书画家敬而远之。其次,刘先生也十分注重培养良好的习惯,他教我们治印时要用右手的小指,将刻出的石屑轻轻推走,告诫我们最好不要用嘴去吹,他说;用嘴吹有三个不好,一是伤气,影响身体健康;二是不卫生,被吹起的粉尘会飘落的到处都是,空气中的灰尘会被吸到肺里;三是不雅观,我们少年宫经常有人来参观,如果被来宾见到,班里的几十个同学们都在“噗”“噗”地一口口地吹,人家会笑话我们的。

学习中我发现刘先生教学十分开放,从不摆权威架子,学术氛围也十分宽松。刘先生自己是习欧体字的,但他从不强求学生也学欧体,而是鼓励学生根据自己爱好自己选择字体,因此在课堂上就出现了颜、柳、欧、赵、苏、黄、米、蔡一应俱全。对每种字体刘先生都非常地熟悉,都能出帖入帖。

记得一次上书法课,内容是准备创作一幅作品,我选中了一段雷峰日记,其中有个“愿”字,我连写了几遍,都不满意,不知什么时候,刘先生轻轻走来,从背后看着,轻声的说:“不对,不对,应该是这样写。”说罢伏下身子,用手中的红笔给我示范了两遍,接着又手把手地教我写了一遍,才慢慢直起身,问我是学哪种体的。我当时是学“柳体”的,所以我就对先生讲了,刘先生讲柳公权的字很有神韵,其中《神策军》这幅帖是本好帖,可惜残缺了一半,学书法要好好体会每种字体的神韵,不要仅仅追求貌似,同时刘先生还讲了柳公权的为人,特别讲到了“心正则笔正”的故事。

由于先生的教导有方,在文革前的若干年中,我们少年宫金石书法组的同学,在北京电视台举办少年儿童书法比赛中,每年都有十余人获奖,其中,陆京生、柳云程、谭克等同学还获得过前三名。当年的一些学生今天已经成为了书法家。

刘先生指导我们最多的还要算是治印,他教授刻印从磨石料开始,章料的底部不平刻得再好也不容易拓印清楚,他教我们磨章料时手要握平,要像研墨一样转着磨。有时候还亲自磨几下。随后让大家都坐好,刘先生拿起毛笔直接将篆文反书在印章上,然后顺手放在桌子上,待全部完成后,再细细地审视一遍,然后随手拿起一方,读出上面的内容,然后一板一眼地说:“这方印比较适合刻阴文的(或阳文),那位同学愿意刻?”如果有志愿者,他什么也不说,把石料递给那位同学,然后继续重复上面的做法。如果没有同学答话,他什么也不说,只是把石料放回原处,再拿起另一方继续地读和问,直到全部发完。如果最后有一两方印没人愿意刻,他会分配给没有任务的同学,或者有时候剩下的印难度较大,他也会稍微调整一下,把有些难度的,让有一定功底的同学完成,把稍微容易一些的给新同学……。我小的时候所刻治的百余方印章大多是在刘先生的指导下完成的。

刘先生指导我们最多的还要算是治印,他教授刻印从磨石料开始,章料的底部不平刻得再好也不容易拓印清楚,他教我们磨章料时手要握平,要像研墨一样转着磨。有时候还亲自磨几下。随后让大家都坐好,刘先生拿起毛笔直接将篆文反书在印章上,然后顺手放在桌子上,待全部完成后,再细细地审视一遍,然后随手拿起一方,读出上面的内容,然后一板一眼地说:“这方印比较适合刻阴文的(或阳文),那位同学愿意刻?”如果有志愿者,他什么也不说,把石料递给那位同学,然后继续重复上面的做法。如果没有同学答话,他什么也不说,只是把石料放回原处,再拿起另一方继续地读和问,直到全部发完。如果最后有一两方印没人愿意刻,他会分配给没有任务的同学,或者有时候剩下的印难度较大,他也会稍微调整一下,把有些难度的,让有一定功底的同学完成,把稍微容易一些的给新同学……。我小的时候所刻治的百余方印章大多是在刘先生的指导下完成的。

课上的刘先生是一位和蔼可亲的老师,课下的刘先生更是一位平易近人的长者。课后有的同学将自己学习的笔记,或创作的作品请先生指点,刘先生都认真指导、修改,高兴时也将自己的篆刻作品拓印在笔记本或我们的作品旁,记得一次我曾请刘先生校验自己的笔记,刘先生在我本子的扉页提了“云新治印”下边的落款为“老骥题×年×月”,同时还将自己精心制作的两方印拓印在本子的,记得一方是朱文,内容是“愿做一颗永不生锈的螺丝钉”,其中“螺丝钉”的“钉”字有几分像一颗图钉的形状,又有几分像钟鼎文,十分别致;另一方为白文,镌刻着“一心为革命”五个字,布局合理十分新颖,其中的“一心”占一行,两字各占一半,“一”字的笔画略粗以弥补其笔画过少,“心”字却十分饱满,正所谓“宽可走马,细不容针”。“为”字一个字占中间一行,拉的较长,有顶天立地的气势,“革命”两个字放在最后一行,此两字虽笔画较多,但由于疏密得当,整个印章并不显得左重右轻。如此珍贵的东西,不想竟在文革中丢失,成为了我终身的遗憾。

刘先生治印从来都是一丝不苟,作品耐人寻味,令人回味无穷,让人觉得确有几分“刀不惊人死不休”的意味。据说先生曾经刻制过上万方印章,故刀法十分纯熟,完全可以做到以刀代笔。记得儿时曾见过刘先生使用过的刻刀,用手握的地方,都留下了明显的指痕,可见刘先生所刻制印章之多。我们都知道我国著名书法大师启功先生的印章,有些就是刘先生刻制的,其中,“元白”一方印章启先生很喜爱,经常可以在启先生的作品中见到。著名国画大师关山月先生创作巨幅国画的压角印“江山如此多娇”,也是出自刘先生之手。由此也可对刘先生篆刻艺术的精湛程度略见一斑。

有时同学们从家里带一些碑帖字画,请刘先生鉴定。学识渊博的刘先生每次都认真地讲解和说明。记得一次我从家里拿了一本碑帖残本,请刘先生鉴定,刘先生将帖带回家中认真地观察,次日又仔仔细细地用报纸包好,交到我的手上告诉我:这是一本唐碑拓印原本,与当今的同一碑帖比较,侵蚀比较小,拓印时间估计较早,但早不过明清,市面偶尔也能见到。此帖虽然算不上什么文物,但仍有一定的观赏、学习和收藏价值。并嘱咐我有空时可以临习临习,又瞩我妥善收藏。

还有一次我从家里找出了一个小铜墨盒,上面有一个图案似字非字,我查阅字典没有结果,于是我就拓印下来向刘先生讨教,因为拓印的不是很清楚,先生看后一时也无法辨认。于是就问我是在什么地方拓印下来的,是否还有其他文字或图案,听了我简单介绍之后,刘先生问我能否拿来让他看一看,我说当然可以。刘先生又叮嘱我道:一定要跟家长说,不让拿千万不要勉强。我口头答应了,但其实并未告诉我父亲,就偷偷地把那个小墨盒从家里带了出来,拿给刘先生看。刘先生看过后对我说:这是过去大臣们上朝记录皇帝口喻时用的,你看它只有一寸见方,可以放在手心里,当时大臣们在金銮殿上是不可能有座位的,更不可能有桌子,皇上下了旨意,大臣们只能在“笏”上记录下来,说着刘先生打开墨盒见到里面的红铜有些地方已经腐蚀,于是说,你看看,年代已经很久了,看来是件真品。又反过来看到红铜的底上有两个小字,先生摘下眼镜仔细看了看说,这可能是制作者的名字或作坊的招牌字号。最后,先生仔细辨认墨盒正面的字说,这很有可能是四个字写在的一句吉祥语,或许是金榜题名之类的内容。刘先生坦诚地说;我也是第一次见到,具体的我也搞不太清楚。最后,刘先生笑着问我,是不是没有告诉家长,偷着拿出来的?我笑了。他说这很可能是件文物,不要轻易拿出来。随后刘先生又指着被我打磨得锃亮的墨盒面说,以后不要随便清除上面的锈迹,要保持文物原貌,文物在咱们手里,咱们就要对文物负责任。可惜以上两件物品在文革中全都遗失了。

后来我升入初中三年纪,学习负担越来越重,为不影响我们的学习,少年宫让我们几个要参加中考的同学暂时停止到书法组的学习,专心上课。此时我已经接替了陆京生同学担任了书法组的组长,平日与刘先生接触比较多,因此冒昧地请求刘先生给我治一方名章,刘先生欣然允诺,并精心为我治了这方印。要知道刘先生在琉璃厂治印的笔单价格是当时青工半月的工资啊!当时我真是激动不已,专门配置了一个印盒精心收藏。原想考试结束后再求教于刘先生,不想66年一场“史无前例”的“文化大革命运动”,使我再也没能有机会重返少年宫。

文革的初期刘先生也受到了冲击,金石书法也理所当然地成为了“四旧”。再跟刘先生学习已经是不可能的事情了。正当我们为不能继续学习懊恼时,学校也停课闹革命,接着就是轰轰烈烈地知识青年上山下乡……。转眼十几年的光阴就过去了。当人们逐渐从文化大革命的阴影中醒悟过来之后,我又随大部分知青返回了北京。当时一则不知道刘先生住处,二则自己刚刚回京,工作生活也没着落,因此一直没有能看望一下先生。后来形势越来越好,一些原来被称为“四旧”的东西逐渐开始恢复。一次偶然见到一位师兄崔志刚,他说荣宝斋已经恢复营业,正在销售一些名家书写的毛主席语录和诗词,他购买了一幅刘先生用隶书书写的主席诗词《七律·冬云》,价格是5元。要知道当时的青工每月的工资才38元钱,五元对我们已经是一种奢侈。我真是不敢奢望。记得当时我曾悄悄地去了原荣宝斋在王府井的门市部,(文革中改为人民美术出版社第二门市部)但那时那里已经改成了一家服装店。后来,我又去了琉璃厂的荣宝斋总店,在柜台前几经彷徨,几经踌躇,最后还是没能下决心。幸好我的师兄崔志刚知道后,用家用120相机拍了一张照片送给我,才算稍稍地满足了一点儿我的心愿。

随着拨乱反正的深入,一些经过严格审查的书画展也开始与观众见面了,当然还是有很浓的政治色彩,所有的作品都是宣传毛主席本人和歌颂毛泽东思想的。但总的形势是在逐渐好转,在一次书画展上我见到了久违的刘先生,先生比十几年前苍老了许多,背已微微有些驼,手上拄了根拐杖,只有那副厚厚的眼镜依然如故。我急忙上前问候,刘先生讲话依然是语调平和,慢悠悠的,他询问了我当时的境遇,我如实地告诉了先生:我已回到北京,工作还没着落,目前只能在家里吃闲饭。交谈中我提到我依然仍珍藏着刘先生为我治的那方名章,刘先生连连叹息,说那是十多年前的事了,我怕先生记不清了,连忙告诉他是一方青田石的铁线篆印章,刘先生一边询问章料的尺寸,一边用手比划着石料的形状,然后说,哎呀!现在眼睛不行了,别说这么小的铁线篆就是一般的印也看不见喽了。拉了会儿家常,刘先生又问我是不是还学的柳体。我说还是学柳体,刘先生再次聊起柳字的风范,《神策军》的韵律,柳公权的骨气,告诫我没事儿时多练一练书法,练习时要注意握笔姿势、注意字的结构虚实、要尽可能地博采众长……。与刘先生的这次偶遇,使我心里熄灭多年的火花,又一下迸发出来,继续学习书法篆刻信心油然而生。

从此以后我几乎每天都要习一两篇字,且兼顾其他书体,我的隶书、行书就是从那时开始学习的。近年来,我几次在书法比赛中获奖的几乎都是行书作品。

没想到这竟是我与先生见的最后一面。后来我听说几位在文物出版社工作的师兄苏士澍、崔陟等人,曾设法帮先生出版些作品,弄点稿费补贴生活。我才知道先生晚年闲赋,生活也并不宽余,幸好先生的几位子女都十分争气,有的已经成为某领域的专家。

我本想同师兄们一同去看望一下先生,但一直未能成行,一方面是自己实在是帮不上先生什么忙,心存愧疚,另一方面自己当时也很潦倒,实在是一事无成,无颜面对先生。

刘先生的仙逝,说来也有一点儿传奇色彩,一次有人请刘先生题字。先生像往常一样站在桌前,左手轻轻按在洁白的宣纸上,右手提起饱沾墨汁的毛笔,然后望着铺好的宣纸静静地沉思了片刻,突然起笔,一气呵成。先生手持毛笔向后退了一步,审视了一下整幅作品,然后满意地慢慢放下了笔,就在先生伸手要取印章时,突然身子向后一歪,站在其身后的一位弟子急忙上前扶住,先生微微地睁开眼睛好像要说点儿什么,但什么也没有说出来,似乎是做了个往下按的手势,示意作品尚未用印,然后就永远地闭上了眼睛。在先生生命即将走完的最后一刻,仍然惦记着最后一幅作品的完整性。记得第二次世界大战结束之后,美国的一代名将——巴顿将军曾说过:“一个职业军人的适当归宿,是在最后一战中被最后一颗子弹击中而干净利落地死去。”刘先生一生从事书法、篆刻的研究与创作,最终在自己最后一幅作品前逝世,这也许正是一位书法家最好的归宿。

1985年5月,在先生逝世一周年的忌日,中国书法家协会为先生举办了纪念大会,书法界的名流集聚一堂共同缅怀刘博琴先生。我有幸与先生的其他几个弟子应邀出席。会上刘先生的老友、同事相继发言,有的老先生回忆起与先生的交往,有的赞扬先生的人品崇高,有的缅怀先生的艺德高尚,有的称赞先生的书法精湛、篆刻的独到……。席间一位老先生回忆起与先生的交往时竟失声痛哭,在场的人无不叹惜。我们几个弟子推陆京生师兄代表大家发言,讲述了先生对我们的教诲,借此追忆缅怀先生。先生的两位子女,(其中一位已经成为我国著名的动物学家)向大家展示了先生的几本遗作。近年来,还不断有人发表怀念刘博琴先生的文章,《京华奇人》等书刊上也收录过北京市政协文史委员会副主任叶祖孚先生回忆纪念刘先生的文章。据说刘先生病逝一年后,由于消息闭塞,仍然有人寄来石料请先生治印,足见先生在国内外的声望之高和影响之大。

转眼四十年过去了,数十年来我也曾收藏过不少作品,其中也不乏名家名作,但其中许多都因各种原因,如交换、送礼、遗失等等失落了,但惟独这方小小的印章却始终被我珍藏着。每当我见到这方印章,就会让我回忆起这段美好的童年,回忆起我的恩师——刘博琴先生。

3

3