作为一名居住在县城、工作在县城的文学爱好者,加之兼任县作协常务副主席、全省唯一的一家具有内刊号的纯文学刊物副主编,通过多年的观察、接触与交流,窃以为,如今爱好文学的人较上世纪八、九十年代,虽然人数上有了一定的减少、年龄结构上有所变化,但并不像冲泡了多次的茶水,越来越稀薄、越来越寡淡,而是更加的纯粹、干净,他们默默地藏于机关、单位,藏于工厂、学校,或是藏于农家小院、街头闹市的茶馆、店铺中,对文学的爱好像怀揣珍珠般依然埋藏在心中、痴心不改。也有少数人并没有因为生活、工作等方面的难题而止步,甚至是直面不幸和辛酸而越挫越勇,并以之为文学的营养,写出了叫好又叫座的厚重作品。比如“安徽莫言”。

“安徽莫言”,长着如同莫言一样的身材、相貌、发型,更有着莫言一样对文学的执着与坚韧。

“安徽莫言”,这个称号不是我说的,第一次送样这个雅号的,应该是安徽省作协副主席、《安徽文学》主编李国彬先生。那是一次在我县举行的大型文学笔会上,来自全省各市、县的作协主席、著名作家齐聚凤阳,共叙旧情,畅谈文学,好不热闹。笔会结束当晚,难免要“尬酒”一番,平时只是小酌的国彬兄,那晚很放得开,跟大家连放了几个“雷子”。待到酒酣耳热之时、醉眼朦胧之极,直勾勾地望着他,说:“我怎么看你越来越像莫言。”一句话提醒了大家,一齐将目光聚焦到他的脸上。有几个与莫言有过接触、或是听莫言上过课的七嘴八舌议论着:“无论是长相、身材,还有气质、举止,都与莫言无二。”自此,“安徽的莫言”传遍了江淮大地,并有燎原之势,随着相互间的文学交流,逐步扩大到河南、山东、河北、上海,就连东北那旮旯也有所闻。

说起我与“安徽莫言”的初次接触,是未见其人先闻其声。时间是2006年春节前夕,我刚从乡下的派出所调回县城;因县文联副秘书长的千金喜结良缘,作为副秘书长的挚友,“安徽莫言”代副秘书长打电话给我,邀请参加婚礼。因经常在报刊上拜读他的文章,很是敬佩,便在电话里与他多聊了几句。不日,副秘书长女儿的婚礼上,第一次见到了他,并与他同桌。

彼时的他,头顶上还没有如现在这般荒废,大脸盘子也还没有挂着太多的赘肉,身材还没魁梧到肚大腰园,距离莫言还有一段距离。毕竟初次见面,我俩虽抵邻而坐,也只是一搭没一搭、不咸不淡地闲聊,对他的印象不算太好也不算太坏。只觉得他像一位质朴的中年老农,刚放下锄头、在水田边洗了脚,就急匆匆地来参加这种正式场合,衣着朴素、甚至邋遢,满身有着总也洗不去的泥土味。

对他的好感,更多的是来自他的口音,他的口音被当地人戏称“西南”腔,“西南腔”隶属于凤阳县西部的武店、西泉、官塘等三个乡镇,与蚌埠、淮南市交接处为数很少的几个自然村,其发音与我县其他地方迥异,在这个几近普通话的县城里显另类和格格不入,但由于我的爱人也来自那里,所以我倒觉得甚是亲切入耳。

随后的双休日,初到县城人生地不熟的我,抱着拜访文友的心态,去了中国第一谯楼西侧的一家商店,那是“安徽莫言”的家。正帮爱人卖东西的他,见我后很是热情,倒了香茶,拆了包烟,连忙让座。我接过烟、放下茶,被对面一整墙的书所吸引,走了过去,扫视一遍,书的数量之多、质量之高是我从未见过的。待落座交谈,吃惊地获悉,他已出版了三本个人文集,与我崇拜的多位著名作家是好友,并对本省和我市的文学圈说的的头头是道、如数家珍,更对我县的老中青作家及文学现状了如指掌、心如明镜。

再以后,因为彼此住的不远,加之我也是初到县城,无亲无友,去他家次数渐多,接触也就频繁了起来。并有几次,因为他不会使用电脑,便叫我帮忙,去他所在的工作单位——距离我家不远的府城镇政府,帮他处理一些公文或是将他新近写出的文稿打印出来。

再后来,从多方面了解以及阅读他的文学作品,我对他的认知一点点的发生转变。知道他也是苦命人。特别是在1991年,因为突发洪水,家中受灾,一贫如洗的他,挑着一副担子,一头盛放着嗷嗷待哺的孩子、一头放着全部的家当,来到县城“混穷”。在一无人脉二无钱财的情况下,硬是一边为稻粱谋的同时手捧书本、刻苦夜读,通过了招干考试,成为府城镇司法所的干部。

随后的几年间,他勤钻业务、虚心求教,更是起早贪黑一心扑在工作上。付出总有回报,其所在的镇司法工作一步步从全县连年排名靠后一跃成为先进典型,他本人也因业绩突出,先后荣获全省优秀人民调解员、全省优秀人民陪审员、全省优秀法制副校长等诸多荣誉,并荣立了全省司法工作二等功。

他,一步步从一名普通的司法干部荣升为镇司法所长、法律服务所所长,综治办副主任、主任,再到副科职的镇综治维稳办专职副主任。后又被选任为镇纪检委员。勤劳贤惠的爱人从一台缝纫机开始,租借房屋创办了缝纫培训班,并从无到有开起了一家商店,日子越过越红火,越来越来越有奔头。但一个乡下人要想在城里立足、站稳脚跟,并不是想象般的容易,尤其是在人际关系错综复杂的县城,欺生在所难免,受骗不足为怪。加之他不谙官场之道,说着一口土话、性格耿直不拐弯,被同事打小报告、无故被领导“小鞋穿”的事情时有发生。比如,盖房子时,旁边邻居以种种理由加以阻挠;作为一名具有行政编制、行政职务、拿着行政工资且担任副科职的镇综治维稳专职副主任,却总是无法水到渠成的过渡为公务员;要想到办公室盖个章,也会被小小办事员刁难一番,说就是因为他,全镇干部都拿不到每人几千元的综治奖金(据“安徽莫言”介绍,其中有几年,该镇相继几位镇领导锒铛入狱,就算他个人工作再努力、业绩再突出,综治工作也被一票否决,每年每位镇干部的数千元综治奖金便泡了汤,一些镇干部不去指责犯罪分子,而是将矛头指向了他这个综治办主任,对其心生怨恨,让他这个“替罪羊”无处伸冤、无理可讲)。

从小就“刺头”的他,岂能受此凌弱、受此冤枉,他就像旷野里少有天敌的刺猬,一旦受到伤害,便会愤怒地张开浑身的每一根刺,狠狠地扎向伤害、侮辱他的人。久而久之,那些人揉着红肿双眼、鲜血淋漓指尖领导、同事、邻居、朋友一步步远离他,诋毁他。

他,就像打不死的小强,冒着闲言碎语、冷言冷语,还有枪林弹雨,一路向前,冲锋陷阵,遍体鳞伤之后,终于在县城立稳了脚跟、打出一片天地,但他的名声却也毁誉参半。好人说他是个胸怀大度、为了恩人连命都舍得给的人;坏人说他真不是个东西,十足的“缠不清”。

知之者敬他是条汉子,不知者畏之如虎、如狼、如蛇,但这世上,愿知者、肯知者有几人?畏之为如虎狼蛇者多之不可数,敬之为汉子的少之又少。

就像国彬兄所说的:“他是为数很少的敢于撕下自己最不值钱的面子和里子,所以干任何事情都能战无不胜、无往不前。”

国彬兄这句话应该是我听到的对他最高的褒奖,最精准的评价,尤其是在筹措凤阳县作家协会和创办《凤阳文学》刊物这两件事情上,最能体现他这一特点。

筹措凤阳县作家协会的时候,正值我有意躲避他的时间段,期间,我已经有好长时间没再去找他,他也好像感觉到了我的冷漠,也没再叫我给他打印稿件或是处理公文,直到我俩的一位好友岳父去世,我和他都主动前往帮忙。傍晚时分,眼见没有赶手的事情,我俩便到旁边闲谈,不知不觉中话题回归到文学,他突然说:“我有个想法,想听一听你的意见。”我好奇地看着他,说:“什么想法?”他说:“我想成立县作家协会。”我说好事呀!他随即说出了诸多理由,其中有些理由早在我第一次去他家时就听他零零碎碎的谈及过,不过这一次,因为有了前面的铺垫和当时的氛围,我听起来更加的激动,毕竟这个具有600年历史的明文化发祥地,连个作协都没有实在说不过去,同时我心里也有自己的小九九,那就是才来县城,人生地不熟,借机多交几个文友,双休日也好多一些去处,于是我连忙说自己举双手赞成。

说干就干,他当即打电话给彼时的滁州市作协副主席、《醉翁亭文学》主编李国彬,国彬兄表示赞成,并无条件支持。有了李国彬的支持,我俩更是热血沸腾,找到德艺双馨的老作家吴德椿,三人坐在一起,几经谋划敲定了组建的相关细节,第二天我便赶出来了作协的章程递给他。

但谁会想到,就是这么一件利民利己的好事,一旦运作起来,却遇到了重重阻碍和出人意料的磨难,可谓每一个单位就是一道关、每一个人都是一处卡,过关不易过卡更难。

我县的文联多年未进行改选、很少牵头开展过各类文艺活动,除那位县文联副秘书长、我的好兄长、文学的引路人苦苦支撑外,正常工作都难以为继,从县文联入手已无可能。几经打听,“安徽莫言”获悉,作协可以挂靠某个单位,只要该单位领导同意盖个章后市作协就认可。他便兴冲冲地拿着《关于成立凤阳县作家协会的请示》递给这位局领导,没成想局领导微微一笑:“全县70多万群众,哪一个都可以组建作协,担任主席,就你不行,正事不干,纯干斜撇子事情。”说完将请示还给了他,并挥了挥手,以示送客。

听“安徽莫言”在电话里将前后经过这么一说,我吓的赶忙打了退堂鼓,偷偷缩了脖子,一段时间里连电话也不敢打给他,他家更是没再去过。但他有着如百炼成钢的韧性和不达目的誓不罢休的决心,更有着只要能达到目的、拉下脸“厚颜无耻”,仿佛街头小混混追求村花、校花般,将曲折迂回、狂轰乱炸、装憨卖楞、死猪不怕开水烫等看家本领发挥到了极致并充分彰显。

不久之后,“安徽莫言”给市作协一位领导打去电话,听了“安徽莫言”的一番诉说,对方很是忿忿,说你把请示直接拿到市作协,我来盖这个章。 第二天一大早,“安徽莫言”就打了个的,到了市作协。领导客气地请他坐下,沏茶倒水,嘘寒问暖一番之后,将桌子上的一摞“情况反映”向他扬了扬,说:“不怪你们县里的信访占到全市的三分之一,这不,就这件小事,你还没来,已有这么多举报信转交过来了。”“安徽莫言”脑子嗡的一声,连连解释。领导深表同情,一阵沉默后说:“我很想立即把这个章盖了,但章盖了等于白盖,你们县里的事情还是要在县里解决。作为市作协,是县作协的娘家,一定会作为你们坚强的后盾和靠山。”

对于常人、对于一般人,这件事情就会挥一挥衣袖,从此不再想他、不再问他,但“安徽莫言”不是常人,是“二般人”,他不知听从何方高人指点,想到了挂靠县工商联,并提出经济撘台,文学唱戏。县工商联的上级部门是县统战部,统战部部长是县委常宣传部长兼仼的。一天清晨,他走进了县统战部,找到了部长,部长系记者出身,听说“安徽莫言”想要成立县作协,立即表示无条件支持。

春节前夕,就在我准备撰写新春贺词的时候,突然接到了“安徽莫言”打来的电话,望着对方的来电,我都不好意思接听,毕竟在关键时刻我掉了链子,选择了逃避。连响了几声后,我还是硬着头皮按下接听键,对方的话语中止不住爽朗的笑声,说:“那些人不允许我们叫县作家协会,那么我们就叫作家联谊会;局长不给盖章、市作协也为难,我就挂靠县工商联,他们没有办法了吧,最后只好同意。”我激动地连连点头:“同意就好、同意就好。”

县作协联谊会终于赶在年二十八举行成立仪式,国彬兄推脱了诸多缠身的急事,作为市作协领导如约而至,成为了最大的支持,我们以最响亮的鞭炮热烈欢迎。

这么多年来,国彬兄一直给予“安徽莫言”、县作协以最大的精神支持和无尽的动力,无论是由县作协联谊会最终正名为县作家协会、再到创建《凤阳文学》刊物、以至成为全省唯一一家具有内刊号的纯文学季刊,他都是幕后英雄和我们的坚强后盾,他还一次次带领省作协和全省文学刊物的主编、编辑到我县举行文学讲座,在他担任《安徽文学》主编后,多次刊发了我县作家的作品,并以文学方阵的形式一次性推出我县7位文学爱好者的作品,给大家增添了极大的信心和勇气。

以莫言为榜样,多年来,文学成为“安徽莫言”始终不渝的追求,甚至有些偏激和执拗,受了委屈,以文倾诉;被人误解,不解释,把真相写在作品中;就连眼中流着泪,也要以泪当墨,写、写、写。

比其他来,如我一般的县城文学爱好者都应该很惭愧,他的忙碌比我们更甚,他的应酬比我们更多,他的琐事比我们更杂,但他却能心无旁骛、几十年如一日的坚持、坚持、再坚持。正如定远作家王芳说的:“他太勤奋了,勤奋到几乎让人羡慕嫉妒恨了,还没从一部著作中走出,他的新书又出版了。”

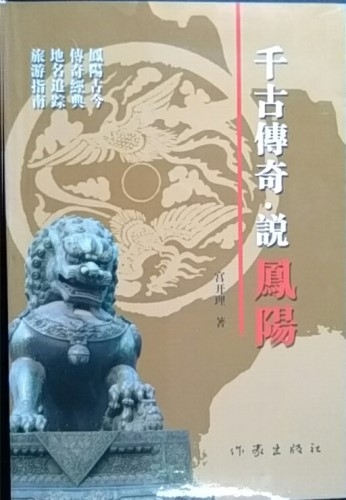

这些年来,相继出版了十多本文学著作,有传奇故事记《千古传奇说凤阳》(上下册)、散文集《凤阳古树传奇》(上下册),戏剧《《中都戏剧小品》,民间故事集《清官宫兆麟的故事》,杂文集《齐天大圣上访》,随笔集《帝乡民俗风情》,人物传记《清风明月》,其中《千古传奇说凤阳》自2009年10月由作家出版社出版后,广受读者好评,同年12月,该书第二部的出版引起了安徽文学界的高度重视,为此,安徽省文学艺术院精心筹备,邀请了众多省内外著名专家学者对该作品精心专题研讨,其学者之众、规模之高、影响之大,为历年之罕见。著名作家、滁州市作协主席贾鸿彬盛赞他:“既深入生活、扎根人民,又勤于思考、勤于探索,是滁州乃至安徽文学界的骄傲。”

作为其好友,我认为其新近出版的长篇小说《天河湖畔草青青》更是厉害,在数十篇送审的长篇小说中,他的作品利斩多位著名作家(包括省作协领导)而脱颖而出,作为出版社当年的重头戏强力推出。这个被戏称为“一个男人和四个女人故事” 的小说一经出版,就在安徽文坛引起极大轰动。

说到《天河湖畔草青青》,他是真的不容易,文章历经半年,五易其稿,每天像是怀揣宝贝似的,厚厚的书稿不离身,以随时修改完善。洗澡时,就在澡堂里奋笔疾书;酒后半夜渴醒,揉揉眼爬起来继续改;哪怕正在开会,也会想到就改。有一次,骑着自行车去扶贫的他,到了半路,突然想到一个情节,立马下车,蹲在路边掏出书稿,旁若无人的修改了起来。

作为“安徽莫言”的专职打字员,他的每一篇文章,每一部手稿都是通过我变成Word文本,再通过微信发送给他,打印出来,再一次次修改完善。好多次,他说:“我的字也就你能认识,其他人都不管鸟经。”哈哈,我心里想,除了我,恐怕也没有人帮你打。有几次,我因手头有急事要办,便叫我手下的“兵”帮着打印,结果半天没打出几页纸来,而且错误百出,语不成句。看一看他写的字,个顶个的鬼画糊,乱如劈柴般歪三倒四、歪扭斜跨,除了我这个修行了20多年的老秘书,能连估带猜个八九不离十,其他人还真够能认识的。

《天河湖畔草青青》更是每一稿、每一句话、每一个字都来自我的电脑,我的键盘,五次手稿堆起来有半人高。在修改期间,我真是怕了他了,简直得了恐惧症,只要一听到他电话就脑子发炸,有几次,看到来电又是他,就是不接,待一会又觉得过意不去,还是咬牙跺脚打了过去。

待五稿修改完成,出版社最终定稿时,他把我叫到家里,递给我一大袋水果,叫我拿回去给小孩吃。见他的脸色很不好,不时用手捂着肚子,还是揉揉脑门子,一副难受的表情。我便关切地询问。他说:“这几天头晕的厉害,可能糖尿病又犯了,天天带药也不管鸟用,加上前几天又被领导批评,我差点一头栽倒。昨晚到现在都没吃饭。”我一听,心里有些不得味,为了这部小说,他真是付出太多了。刚一动笔,就把嫂子送上火车,“撵”去上海,给儿子带小孩,独留自己一人在家,满脑子都是在与小说里的恶人过招、较劲,与好友一起为了生活打拼、奋斗,与心爱的人纠结着爱与恨,情与愁。半年的时间,每天仅以面条、花生、卤菜,或是方便面凑合,写到激情处,一天也许吃不上两顿。加之工作上的事情多如牛毛,综治维稳、秸秆焚烧、扶贫攻坚、驻村蹲点、检查督查、巡逻打更耗费了他很大的精力。

由于工作与写作难两全,为此,他多次被领导批评。这不,就在我去他家的头天下午,他对我说,领导又说他扶贫工作不力在全镇大会上不点名批评,多长时间的压抑终于如火山般爆发,他猛地站起身,拿着包,撂下会场几百只大眼瞪小眼的镇村干部转身离去。

我说:“你真是茅屎缸里的石头,又臭又硬,这要是气出个三长两短,直挺挺地躺在家里也没人知道。”随后,我赶紧陪他去县人民医院,找到我那当护士长的爱人,找医生检查一番。这一检查,天呐,糖尿病、高血压、前列腺、肾功能障碍,浑身是病,“住院,立即住院。”医生不由分说,给他开药、下处分,叫护士安排床铺赶紧住下,打针吊水,精心治疗。

眼见他书越出越多,名声也越来越大,作品相继发表于《中华辞赋》《杂文月刊》《安徽文学》《红豆》《新华月报》《山西文学》《作家天地》等名刊大刊,他的辞赋美文也撒遍了全国各地,他的雁荡山新已被当地政府花重金刻在山坡上。文友们都为他感到高兴、感到自豪,有几次,我和大家开玩笑,说:“他现在是安徽的莫言,将来说不定和莫言一样,也获得诺贝尔文学奖。他的所有手稿都在我这,我要好好保存,将来说不定很赚一笔。”不过,就在我写这篇文章时,翻了翻旧纸堆和几个书架,却发现除了他的几篇零散小文外,《天河湖畔草青青》等几个大部头却一份也没找到,看来,他的钱不该我挣。

多年的相濡以沫,让我从起先的躲闪、到相知相识,直至与他成为死心塌地的好友,忠贞不二的“死党”。他的情商,不是一般的高,是实在的高、高老庄的高,不然能让四个女人为他死心塌地(这不是我说的,是他长篇小说《天河湖畔草青青》小说里的情节),能让我这么多年来一次次“上当”, 而且乐此不疲、心甘情愿地为他打印手稿、改稿、复印稿件。看透不说透,才是好朋友。他的那点小心思,我早就看透了,只是不说而已。这不,如果他打来电话,慢条斯理地说:“这次去参加笔会,带点好茶叶,有时间过来拿。”就证明他在写一个大部头作品,刚起了头,或是才写上十几页、几十页,想叫我先把写好的拿过来打印;也有可能是昨晚写了一篇小文,但不急于发出去,早一点晚一点打印无所谓。但若接到电话:“我这有别人送的一些水果,你今天中午或是晚上就来拿,不然就坏掉了。”呵呵,肯定是急活,不是编辑催稿、就是征文快要到期,或出版社以违反合同相要挟,他是真的急眼了。

作为作协主席,刊物主编,不仅需要自己会写、能写,写出好文章,好作品,更需要有极强的社会活动能力,也就是能搞到出刊的钱,办活动的经费,发放作品的稿费,还有能请来刊物主编、编辑讲课,《凤阳文学》能约到名家、大家的稿件撑起门面,外出采风能有人接待、安排,举行会议能有上级作协、文联的领导到会捧场。

一个县级作协、一本纯文学季刊,要想生存、想发展,在没有财政资金保障的前提下,其中的酸甜苦辣只有当家人才能体会得到。《凤阳文学》出版的前几年,“安徽莫言”充分利用自身的人脉和社会资源,四处“乞讨”,艰难度日,挨过一个又一个眼看就过不去的坎、跨过一条又一条深不可测的沟,填埋别人挖的一个又一个坑。期间,还因为想叫一个所谓的老板能给作协赞助几千块钱,为凤阳文学的生存,便没多考虑,做了小额贷款的担保,结果“老板”因涉嫌非法集资锒铛入狱,他作为担保人受到牵连,从此后,十几年的工资算是不要拿了。吃一堑、长一智,这几年,他改变了自己的主攻方向,以一年出版一本、二本书的速度前行,书一旦出版发行,就会自己出面或是安排有能力的会员挨着卖给相关单位,收上来的钱就作为刊物出版、笔会采风、文学讲座的经费。

从2019年开始,县里对文学创作进行大张旗鼓地表彰,就在不久前,经过领导签批,准备发放2019年的奖金。“安徽莫言”因时年出版了《天河湖畔草青青》,加之在省市级文学刊物上发表了大量作品,获得了2万多元的奖励,他要求将奖金直接拨付到《凤阳文学》账户上,工作人员表示这是奖励给他个人的。他说:“我的钱就是作协的钱。”作为他的好朋友和凤阳作协的发起人,我知道,这么多年来,不但他的钱是作协的钱,就连他老婆我嫂子小商店里的酒也是作协的招待酒,烟也是作协的接待烟,无数次在他的打掩护下,我把嫂子的烟藏在怀里、酒塞在车子的后备箱里,每当想到这,我总觉得对不起嫂子,对不起她长期以来对我的信任,把我当亲弟弟一样看待。

有了钱、有作者,就不一定能办刊物吗?回答是否定的。刊物需要新闻出版局同意、备案,需要有国际统一刊号ISSN,或国内统一刊号CN,哪怕内刊号也行,但是在出版行业越来越规范的今天,别说ISSN、CN,就是想得到一个内刊号也是比登天还难。《凤阳文学》出刊期间,全省范围内县、区级文学刊物不下于百种,却无一家有内刊号,听闻一个市的内刊号也曾被叫停过,其文学刊物也和《凤阳文学》一样,属于非法出版物。

就在《凤阳文学》出版多期后,我县一位作者一次次向市、县主要领导、省市作协领导举报《凤阳文学》为“非法出版物”。县领导指示“安徽莫言”立即将事情平息,否则刊物停办。是的,没有刊号肯定是非法出版物。为了刊物的生存,看来再恨他、讨厌他,也只能找他喽!随后的一段时间,“安徽莫言”的主要精力就放在这件事情上,能找尽找了与这位作者相熟的朋友、同学、同事,其爱人的朋友、同学、同事,还有领导,结果百无一用。

该用的招都用了,该请的人都请了,该说的话都说了,该低的头都低了,但该作者的举报信继续寄、短信照样发。“看样子,除了搞个刊号,没有其他鸟招了。”为了《凤阳文学》的发展,为了不受制于人,“安徽莫言”决定充分发扬小岗人敢为人先、敢第一个吃螃蟹的精神,将目光聚焦在刊号上。

历经半年,不知“安徽莫言”花费了多大的精力、多少的心血,做了多少个揖、拜了多少个门,找了多少个人,终将安徽省出版物准印证号皖L10-009印制在《凤阳文学》最新的一期封面上,有了内刊号,《凤阳文学》不但没有被打倒,相反地更加扬眉吐气、再上层楼。

如今,这本被人戏称第一期就是终期的《凤阳文学》,一直坚持了14年,每季度如期出刊,共计出版了57期。本土作家陆续从《凤阳文学》走进了名刊大刊,在全市全省有了一定的知名度,20多位作者被吸收加入市作协、7位作家成为省作协会员,刊物也从籍籍无名的本土作者为主,到全省乃至全国著名的作家纷纷赐稿。

作为一名全省乃至在全国有影响力的作家,“安徽莫言”被推荐成为省散文随笔学会副会长兼滁州市分会长,省散文家协会副主席兼滁州市散文家协会主席,滁州市作协副主席等职,别人可能是挂名,或沽名钓誉,而他却是自己贴钱、贴物、贴精力,每年都要举行多次的挂牌仪式、文学笔会、采风活动,还陆续邀请了省作协领导、全国的著名作家、评论家,以及省内的《清明》《安徽文学》《诗歌报月刊》《传奇·传记文学选刊》《作家天地》主编、编辑,直至全国名刊的主编亲临授课,传经送宝。

近年来,具有较大影响的活动有2017年的凤阳县作家首届研修班,2018年的“探访明中都 致敬小岗村”《大家写凤阳》第一季,首届滁州市散文家协会暨凤阳县作家研修班;2019年的庆祝《凤阳文学》创刊十周年暨“走淮河 看凤阳”采风,第二届滁州市散文家协会暨凤阳县作家研修班,散文集《凤阳古树传奇》和长篇小说《天河湖畔草青青》首发式,2020年的“中都文学笔会”“走进狼巷 韭山探幽”文学笔会等等。

别看他一天到晚总是一副举重若轻、啥事都能扛过去的样子,其实我知道他也有身心疲惫、心力憔悴的时候,有几次,他说自己太累了、受不了了,叫我把作协的担子扛下去、接过来,我知道自己有几斤几两,并无数次眼见和深深体会到其中的酸与楚,为此,我告诉他:“若你不干这个主席,作协将不复存在,《凤阳文学》也将如风般消失于风。”我说的肺腑之言,也是不可否认的事实,可以说,十几年来,是他一个人顶起了凤阳文学的一片天,接纳了一群文学人。

巨大的影响力得到了社会各界的认可和点赞,县政府也从原本一分不给到如今每年拨专款支持,稿费也能如期发放,并有了两间宽敞明亮的编辑部。

有人看中他的文学影响力和活动能力,盛情邀请前往西北的一个省城担任一家省级文学期刊的主编;原省散协主席髙正文(已故)亲自前往凤阳请他前往合肥市坐镇散协工作,并为他准备好了办公室,以扛起一家学会的大旗筹建协会的刊物;市文联原主席(路传新)让他到滁州市办刊,均被他婉言谢绝,他说自己哪儿也不去,就和凤阳县作协这般兄弟姐妹们一起,在这篇厚重的土地上开心快乐地读书写作,终老一生。

去年,为了写作,也有其他一些小小的原因,提前退了休,退休之后的他,无官一身轻,天经地义地应该到上海,跟老伴一起帮事业有成的儿子带小孩,享受儿孙绕膝的天伦之乐,但他是安徽的莫言,“安徽莫言”就是与常人不同、不按常理出牌,上海没待上半个月,就抛妻别子,挥手可爱的长孙,一个人回到了县城、独居陋室,每天简衣素食、奋笔疾书、专注于写作,有时也到《凤阳文学》编辑部,与县作协的作者、远道而来的作家们以文会友、切磋技艺。

他,已经把自己的身与心都交给了文学、交给了文朋诗友,成为了这座县城、乃至滁州市、安徽省一面高高飘扬的文学旗帜。

原蚌埠市作协主席、著名作家钞金萍大姐曾对“安徽莫言”有着这样的评价:“多少年来,他把自己的精力放在这片热土之上,不放弃、不抛弃,初心不改,一次次为凤阳立传书写,终于把自己也写成了凤阳的名片!”

“安徽的莫言”,凤阳的名片,必将终老一生的文学“打工人”,他的名字叫宫开理。