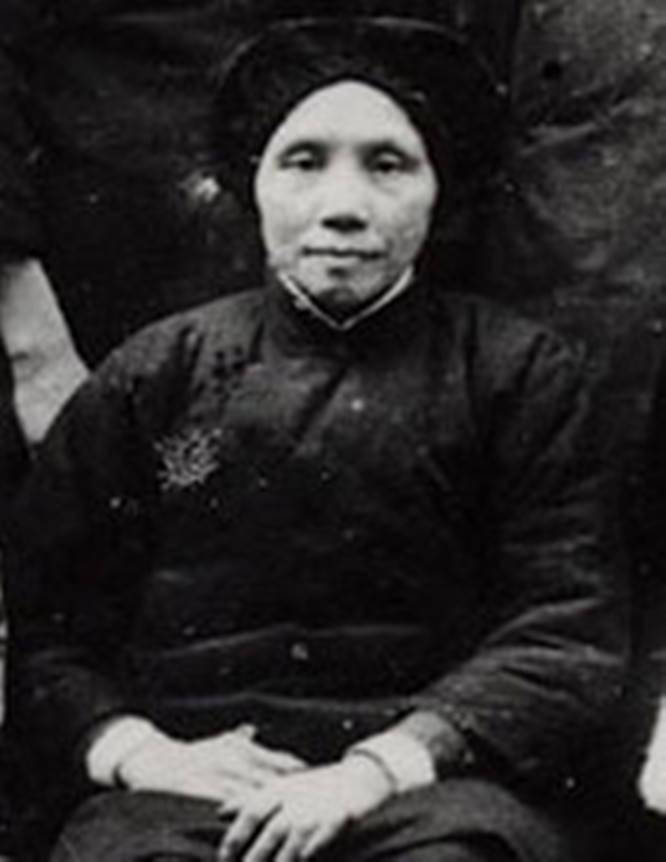

葛健豪(1865-1943),原名兰英,湖南双峰县荷叶桂林堂人。她是中国共产党早期卓越的领导人蔡和森、中华全国妇联主席蔡畅的母亲。她年近半百还带着儿孙三代人进省城求学,后又偕子女远涉重洋赴法国勤工俭学,是1600多名留法勤工俭学学生中年龄最大的“老同学”,被当时舆论界誉为二十世纪“惊人的妇人”。她曾在湘乡和长沙两度创办女子职业学校,堪称湖南早期的女子教育家。她善于教育子女,并积极支持子女从事革命,自己亦在白色恐怖下冒着生命危险投身革命活动,人们称她为“女中豪杰”、“革命的母亲”。

用革命新思想教育子女

生活不如意事常八九,更何况在那个封建思想浓重的旧中国,在那个“男人是天”的闭塞小城,葛健豪先是生女儿被冷落,因为“脾气太硬”遭到丈夫的不满,后来家道中落,丈夫又是个纨绔子弟,抽大烟,纳小妾一件件事情让她伤心绝望,于是她把所有的心思放在了儿女身上。她想尽办法支持孩子们读书,因为自己曾经因为缠足受尽了疼痛,于是她从来没有为三个女儿缠脚,为她们保存了一双天足。这在当时是十分大胆和先进的举动,也为女儿后来的发展留下了良好的条件。

女革命家秋瑾的婆家所在地与桂林堂相隔不远。葛健豪听说秋瑾是一位能文能武的巾帼奇人,接连几次去拜望。从她那里,葛健豪接受到了一种全新的思想。从此,她经常给儿女们讲秋瑾的事情,说秋瑾是一位了不起的革命党人,称赞她创办女学是为了唤醒妇女的觉悟,称她是忧国忧民的革命先驱。蔡和森和蔡畅从小就从母亲的嘴里听到了“革命”这个使人鼓舞激昂的新鲜词儿,他们的心里不知不觉地萌生了革命的嫩芽。1907年,秋瑾被清王朝杀害的噩耗传到了荷叶乡间,葛健豪非常悲痛,她带着孩子悄悄地凭吊烈士的英灵。从这以后,她更是不断鼓励蔡和森与蔡畅长大后要像秋瑾那样做人。

性格坚毅,勤奋好学

葛健豪从小就要求和哥哥一样读书,但中途夭折。后来到过上海,又接受了新思想,所以她非常赞同和支持孩子上学。当时家中条件不好,她就变卖嫁妆供孩子读书。蔡畅十五岁时被父亲做主卖给一个地主做小妾,葛健豪当机立断送女儿走上了逃婚之路,一年后,她也来到了长沙,母子几人共同走入了新气息的时代。

1914年春,年近50岁的葛健豪带着儿子、女儿还有一个4岁的外孙女,一家三代进了省城寻求新知识。当她去湖南女子教员养成所报考时,学校老师见她年纪这么大了,还带着儿孙来读书,不肯让她报名。她十分气愤,要儿子帮她写一张状纸,到县衙去评理。县官默默地读了她的呈文,觉得她是一位了不起的妇人,就在呈文上批上“奇志可嘉”四字,令学校破格录取。就这样,她被免于考试,进了湖南女子教员养成所。她一家三代人进省城求学,曾在湖南传为佳话。

葛健豪在女子教员养成所是十分勤奋好学的。为了尽快地掌握知识,她刻苦攻读各科课文,每晚学校的就寝铃声响过后,她还要自学几个小时才睡觉。她尤其喜读国文和唐诗,许多唐诗直到晚年还能背诵。她还不顾封建思想的束缚,敢于参加音、体等活动,起过很好的带动作用。

她的勤奋求学精神,还赢得了毛泽东等有志青年的由衷敬佩。1914年春,毛泽东从湖南第四师范转入一师后,很快地与蔡和森相识了,通过与蔡和森的同学关系,也很快地相识了葛健豪,每次一见到她,总亲切地尊称她“蔡伯母”。

创办女校播撒革命种子

1915年,葛健豪在湖南女子教员养成所结业了。她回到家乡后,在“永丰镇第二女子职业学校”(简称“第二女校”)任校长。根据葛健豪的要求,第一学期只办了一个综合班,从第二个学期起,扩大为文科、缝纫、织业三个班,学生中绝大多数都是劳动人民家庭出身的中青年妇女,约100多人。文科班以国文为主,兼学缝纫、织布、刺绣,学生大都是有文化基础的青少年;缝纫、织业班则以缝纫、织布、绣花为主,兼学国文,学生大都是文盲或文化基础较差的中年妇女。不仅免收学费,对缝纫、织业班的学生,还发给一定的生活津贴费。这对于鼓励妇女求学和开辟就业门路,提供了良好的条件。在当时,很多妇女把第二女校当成“妇女之家”:进了二女校,就好像生活在一个自由的天地。由于葛健豪不仅经常传播新思想,使女校成了宣传民主与科学新思想的阵地,还极力倡导女子参加唱歌、跳舞、跳高、跳远等活动,更为“越轨”的行动时提倡女性“放脚”(不缠足)、留短发,引起了当地封建顽固势力的惊恐。最后这所只办了三学期的女校不得不暂时停办。

这个打击,并没有使葛健豪气馁。她已认识了读书的重要性。她一直积极地投身湖南的妇女解放运动。1924年6月9日,她参加省女界联合会“恢复成立大会”,并参与了女界联合会简章和宗旨的讨论、制订工作。1925年夏,她又在长沙颜子庙办起了一所平民女子职业学校。当时,省总会介绍眷属来入学的特别多。学校开办时为两个班,后来增至4个班。这所学校由于与共产党的关系密切,实际上成了革命者的活动场所。葛健豪亲自为党传递信件,担负党的接头任务,还让党内的许多同志在校内寄住。毕业学员中有许多人后来成了革命者。“马日事变”后,学校的一些革命者的身份暴露,女子平民学校因此遭到了破坏而停办。

携儿带女,赴法国勤工俭学

1919年,在“五四”运动的推动下,赴法勤工俭学运动形成高潮。向警予、蔡畅等人发起“湖南女子留法勤工俭学会”,与新民学会组织的赴法勤工俭学运动相互呼应。当时有些人的出国经费有困难,葛健豪便利用与曾国藩的外孙聂云台是亲戚和同乡的关系,通过他向裕丰纱厂借来了银洋600元,解决了部分人的困难。不久,蔡和森动员自己的母亲也去。这一年的12月25日,葛健豪遂与蔡和森、蔡畅、向警予等30多位学生,在上海启程赴法留学。经过35天的海上航行,葛健豪一行于1920年1月30日安抵法国。她与同去的6名女生,入了蒙达尼女子公学。葛健豪在法国勤工俭学的四年,是她传奇经历中更具传奇色彩的四年。

在法国勤工俭学的4年生活中,葛健豪主要经历有这么几个方面:

一是刻苦攻读法文。她一切从头学起,勤奋刻苦,使得她到法国后不久,不仅能说得一口较为流利的法语,而且能阅读法文报纸,成为学校的一名优等生。

二是极力支持儿女的自由结婚。到法国不久,儿子蔡和森与向警予在频繁的接触中,由纯洁的同志感情发展成了真挚的爱情关系,于1920年5月,结成为“向蔡同盟”;其间,女儿蔡畅也在法国同李富春结了婚。他们兄妹的自由结婚,在当时的中国青年中产生过深刻的影响,许多青年“以向蔡做首领”,实行了不要婚约的自由结婚。

三是赞成留法青年的革命主张,投身激烈的革命斗争。如1921年2月28日发生的向北洋军阀政府驻法公使馆的请愿斗争,她与女儿蔡畅及其他几位女生,紧跟着打头阵的向警予,走在400多名留法学生的前列,冲进了北洋政府驻法公使馆。这次斗争虽然未完全达到目的,但迫使驻法公使馆发放了3个月的生活维持费。

四是关心和爱护青年一代。她不仅热情接待了以后几批来法的中国学生;同法国的教师、同学,也相处得非常好。特别是1922年,蔡和森和向警予先后回国后,她把照顾当时已经怀孕的女儿蔡畅的事,全部揽在自己身上。1923年2月,她的外孙女在法国出世后,她又要学习,又要做工,又要带小孩。直到同年秋,党派蔡畅夫妇去苏联时,她才带着孙女李特特返回祖国,结束了留法勤工俭学的生活。

英烈母亲,归桑梓心系革命

葛健豪归国后,先在长沙安家,大革命失败后,她先后辗转于武汉、上海,掩护儿女、儿媳干革命。至1928年她的二女儿蔡麓仙与三儿媳向警予先后为革命牺牲后,经蔡和森与蔡畅商定,才把老母亲安排回到了老家湖南永丰。1931蔡和森在广州壮烈牺牲,家中人怕她伤心,一直瞒着她。1932年,其丈夫去世,为了生计,她种了几亩地,过着清贫的生活。

1943年3月16日(农历2月21日),葛健豪在永丰石板冲与世长辞,享年78岁。临终前,她还一直不知道儿子已经为革命壮烈牺牲。她问长女蔡庆熙:“和森、咸熙(蔡畅)有信回没有?”并要长女写信告诉他们:“母亲已看不到他们的事业的成功了。但革命一定会胜利的!”她的遗言,使我们仿佛看到了那颗为革命怦怦跳动了一生的伟大母亲的心!心脏可以停止跳动,但她那博大的胸襟,坚毅的精神以及爱国的革命情怀,将永远为后人所景仰。

这位伟大的女性,养育出了在中国革命史上出类拔萃的四位伟人——儿子蔡和森,中国共产党创建人之一,中央宣传部第一任部长;儿媳向警予,我国妇女解放运动的先驱,中国共产党第一个女中央委员,毛泽东曾称赞她为“模范妇女领袖”,女儿蔡畅,国际进步妇女运动的著名活动家;女婿李富春,曾任国家计委主任,国务院副总理,中央书记处书记。葛健豪为革命养育出了四个中央委员,她不愧为伟大的革命母亲。毛泽东在延安得知葛健豪逝世后,提笔写了“老妇人,新妇道;儿英烈,女英雄”的挽联。全国人大常委副委员长许德珩题写了“母仪是式,亮节高风”,并题诗:“豪杰蔡家多,儿女万人歌,堪为烈母颂,留学创先河。”蔡母葛健豪虽非中共党员,却破例立传于《中共党史人物传》第六卷,是其中唯一的一位非党人士。

5

5