第一次见到他,就觉得挺怪。一米八的个头,黝黑的脸庞,一件灰扑扑的大褂,往人跟前一站,活脱一根铁柱子。尤其是瞅人时的那双眼睛,比常人足足大去一圈。

更怪的是,一个卖古玩的,见主顾上门竟拉着张脸。那天,我去红园他那间店里蹓跶,把屋子里的货色端详了个遍,他居然没招呼我一声。直到我指着一只老海梅文盘问,多少银子?他才瓮着嗓子说:800。我照着老经验,给他拦腰一砍,他却冷冰冰地说,不还价!

我差点吐出舌头。做古玩这行的,这些年我也见过不少,但这么硬和冲的,还是头一回遇到。但我这人也有个毛病,越是怪人,我越是有琢磨他的欲望。就这么着,我往他对面的椅子上一坐,不走了。

我从不蒙人

“你问我为啥涨价?告诉你,我从不蒙人,开的都是实价,你还价就是对我不信任。我生气,宁愿不做这桩生意!”说这话时,他的眼珠几乎要暴了出来。

其实,进他的店之前,我已经了解过这种文盘的行情。他要的价不算离谱,但也不低,略高于平均线。

“我的要价自有道理。这只文盘是民国年间的东西,正宗老海梅,品相也不错。按说,这样的货 1200 元也卖得出去,但这儿有一块被茶杯烫过的痕迹,不细看根本发现不了,可我实话实说,你在意就别买。”他指着底板上一个五分硬币大小、颜色略深的斑纹,一板一眼地对我说。

这回,我真的诧异了。古玩行里,人人都恨不得把白说成黑、把死说成活,可面前这人,居然主动将“暗疤”抖搂给别人看?

“我觉得,做古玩也得实诚。别人买件东西不容易,我如果蒙了人,是要折寿的。”他的语气里透出满满的诚恳,目光也变得柔和起来。

这目光,让我对他又多了一分好奇:“你这么做生意,能挣钱么?”

一丝羞赧飞上他的黑脸:“说了你也许不信,我干这一行不是为了钱,我是打心眼里喜欢这些东西。”他搓着粗壮而青筋暴突的手,嘿嘿地笑。

他的笑容和双手形成了鲜明的对比。“嘿,你觉得奇怪是不?当初,我也没想到自己会走上这条道,我原来是个铁匠,很有名的铁匠。”他笑得咧开了嘴。

无意的改行

他的语速不快,还时常停顿、疙瘩。对此,他解释说,自己文化程度不高,只读过小学四年级。

小学四年级学历的铁匠,这有点靠谱。我对他的话来了兴致,思绪也顺着他的讲述,回到了数十年前的扬州老巷。

在有“铁铺一条街”之称的得胜桥,他的父亲于解放前就拥有了一间作坊。那时的铁匠铺制造各式各样的工具,大到铁锹、锯子,小到汤匙、耳挖。耳濡目染,他年幼时就对制造铁器有了兴趣,一有闲暇,就立在父亲身边,看父亲做活,有时还帮着搭把手。书读到小学四年级,“文革”开始,无学可上的他便成了父亲的正式“学徒”。

小时候觉得好玩,真正学了这门手艺之后,他开始体会到其中的辛苦。夏天,站在几百度高温的熔铁炉前,只需两分钟,浑身就像从水里捞上来似的。手里还得挥举几十斤重的铁锤,从早到晚,一挥就是七八个小时。

“世上有三苦——撑船、打铁、磨豆腐,我的背就是那时候变弯的。”他指着自己有些前佝的脊背说。

的确,打铁对于成年人来说都是很苦的活计,更何况是一个 10多岁的孩子。但秉性憨厚的他,打定了要学就学出个样儿的主意,从不叫累埋怨,更不偷懒耍滑,很快就把选料、錾缝、镶条、发火、夹抿、錾豁、打齐、轮磨、淬火、退火、定型、冷排、抛光、砧柄、上油等技术学到了家。他做的瓦工粉墙铁板,常常需要预订才能买到。

1975 年,他进广陵胶木社当了一名工人。1982 年,他应聘进入与自己技术较为对口的电动工具厂。干了两年,习惯自由生活的他从工厂离职,在南通东路开办了自己的铁匠铺。可工具厂负责人认准了他的一手好技术,将厂里的配件加工任务交给他承包。那会儿,他靠这笔业务,每天可挣人民币 64 元,而当时,扬州二级工的月平均工资只有 32 元。

家境殷实的老扬州人都有个喜好,即在家里摆放些年头老、做工好的红木家具,做铁器有了点积蓄的他也不例外。1986 年,他以7200 元的价格,从教场调剂商店购买了一套老海梅家具,当时这笔钱足可置下两进屋子。一些有旧家具的人家和做这门生意的,见他是个舍得花钱的“主”,便找上门来,向他兜售。

一来二去,他屋子里的旧家具越来越多。后来,卖家具的又顺带给他看一些老物件,见着精致可爱的,他禁不住心里的欢喜,也掏钱买了下来。

从住家户手上买货,一般不会有假,至多只会多花点钞票。但从贩子手上买,鱼目就说不清了,肚里的知识稍微欠缺点儿,立刻就会成了冤大头。有一回,一个外地古玩商告诉他,手里有六只珍贵的雍正官窑碗,并称自己是朱元璋的后代。他冒着 37℃的高温赶过去,一看,釉色纯正、印鉴清晰,当即以每只 3000 元的价格买了下来。谁知回来给行家一看,都是新做的假货。

打铁挣来的钞票,张张都沾着血汗哪!吃了这次大亏后,他每看到一个心仪的物件,都用相机拍下来,然后到处找书看,向行家请教,直至把年代、工艺、市场价格全部搞清。渐渐的,他“走眼”的次数越来越少,入手的好东西越来越多。

随着眼力的提高,原先入手的一些物件,渐渐不符合他永久收藏的要求了,于是,他开始出售自己的藏品。90 年代初期,正值民间收藏热刚刚兴起,他的藏品因货色好、价格公道,在市面上走得很快。见家里的多余藏品日渐卖完,并给自己带来不错的收入,他开始从外面专门进货。

几年后,他在扬州古玩界有了一点小名气,靠这一行挣的钱也超过了开铁匠铺的收入。1996 年,他干脆关了铺子,在天宁寺民间收藏品市场专心做起了古玩生意。

改行,不改心

在人们的印象中,古玩商通常都是满脸泛油光、脖挂大玉牌、手戴大金戒的模样,概括为两个字,就是“有钱”。但他,完全颠覆了这一形象,他的朴素甚至寒酸,让不少人怀疑过他的职业。

“我是挺穷的,因为我从来不糊弄人,但我心里踏实。”他的实诚,让他失去了很多发大财的机会,却也使他赢得了许多忠实顾客。

书画家陈先生极爱老挂屏、老瓷器,从他开店时起,就常在他这儿买东西。把店里的宝贝挑得差不多了,又让他按照自己心里的念想,到外面去寻。他也真把陈先生的嘱托放在心上,外出收货时千方百计帮陈先生寻找梦里的宝物。短则数月,长则经年,他总是能让陈先生梦想成真。现在,陈先生家里有数十件宝贝都源自他的手。而他,除了按正常行情收取价金之外,对于自己的奔波付出,从不索取额外酬劳。

但他的实诚,有时也会被人欺骗和耍弄。一次,泰州一个同行打来电话,称手上有一张老雕花床,市场价 5000,卖给他 3000。他满心欢喜,立即开车过去。可到了之后,对方指着一堆次货说,床被别人抢先一步买走了,这些也不错,不妨挑一些带回去。

这时他才知道自己被坑了。正当他懊恼不已时,另一位同行约他去自己家看货,在那儿,他以清晚期货品的价格买入一块绘有两名男子种地和农桑图案的青花瓷片。没过多久,他从电视上得知,该瓷片竟为雍正年间官窑出品的“康雍耕织图”,不仅具有很高的艺术价值,市场价值也数倍于他的买价。 张广龙“善心福报”得来的藏品(孙万刚摄)

张广龙“善心福报”得来的藏品(孙万刚摄)

“虽然我先吃了亏,但后来得了这么好的回报,人在做,天在看,老天爷是在奖赏我的善心啊!”他扪着心口,语气里是抑制不住的激动。

老物件活,我就活

他的店里有不少惹人爱的好东西,我伸手想搬下一件来瞧个仔细,“别动,我拿给你!”他一步跨到我和货架之间,战兢兢地叫了起来。

我被他的模样一吓,赶紧缩回了手。他小心翼翼、像捧着个孩子似的,将物件搬到我面前:“这东西金贵着哪,碰坏就再也没有啦!”

我突然一阵恍惚。眼前的他,哪里还是什么铁匠,分明是一个守着掌上明珠的慈父啊。“老物件就是我的命,看到它们被丢弃、被毁坏,我就像被人割了心。把它们拾回家,让它们活过来,活得好好的,我比什么都开心。”

人们常说,容颜易老。其实物件也是如此。历经岁月沧桑,老物件流传至今,难免会有缺损。有些人对之弃如敝屣,而他,总是如获至宝,珍爱有加。

2000 年的一天,他外出收货时,在一个破烂堆里发现一只仅剩钟面和一半零件的老式座钟。从铜质钟面上刻工精细的西湖风景图案和背面的标记,他认定这是清乾隆年间广州制造的一件宝贝。主人告诉他,送给上海钟表师傅看过了,没戏。他立刻把这堆“破烂”往怀里一搂:“给我吧,我试试。”

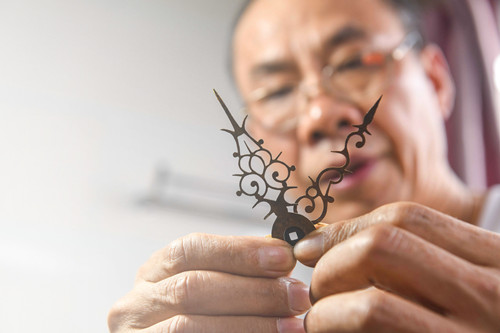

回到家,他像痴了似的,一头钻进屋子,对着这堆铜片琢磨开了。经过近半个月的研究,他通过仅存的一半零件,终于搞懂了这只钟的构造和工艺。随后,他找来铜料,用更高的精度制作出了另一半零件,并参考清代座钟的图片资料,手工打磨出了更美观更精细的指针。

张广龙打磨出的精美指针(刘江瑞摄)

张广龙打磨出的精美指针(刘江瑞摄)

后来,当他把这只能走出“嘀嗒”声音并能准确报时的钟,捧到上海钟表业名师面前时,名师们纷纷竖起了大拇指:不可思议,太了不起了!

一种成就感在他的心里油然生起。“我要用自己的技术让更多的老钟起死回生。”此后,他一见到残缺的老座钟就往家收。十多年来,他修复的老钟已达上百座。而每个品种和尺寸,他都会留下一只作为收藏。如今,他收藏的老座钟从大到小已有十多座,有单铃、双铃、三铃,钟面图案有花草、人物、山水,几成系列。他说,将来要办个展览,让人们记住一个时代的印迹。

每一只座钟里都有一个故事(孙万刚摄)

每一只座钟里都有一个故事(孙万刚摄)

其实,他不光会修复老座钟,“名铁匠”的经历和善琢磨的性格,使他在精细金属制作之外,还拥有了木器修复、古法擦漆等多种技艺。

在他的家里,有一间专门修复旧家具的“场子”,场边堆满了待修的桌椅、柜子和他收集来的老木料。不看店的时候,他就“猫”在这间屋里,把破损不堪的旧家具拆开、添料、重整、擦漆。

痴迷的“铁匠”(刘江瑞摄)

痴迷的“铁匠”(刘江瑞摄)

在店里,干不了“大工程”,他就趁空闲时,在门口支起小桌,铺开“镑”、锉等工具,制作、修复一些小物件。

就是这些小物件,他修复时的一丝不苟,也让他成了古玩街的一道“风景”。比如一根普通木条,经他一钻孔、一开窗、一打磨,立刻变成一只文气十足、线条圆润的茶盘边框,过往的顾客和行人在他的身边,“啧啧啧”围成一团。

“我修的椅子,那才叫一个好。”他把一张清式文旦椅翻转过来,让我摸座板的背面。与普通椅子不同,绷着一层麻布。他说,麻布有韧性,可以防止椅面开裂。

果然,我看见,在他的店里,他七年前修复留给自己坐的椅子,依然严丝合缝、光可鉴人。

“我这辈子,是和这些老物件拴在一起了,它们活,我就活。”他用粗壮的手指抚摸着椅子,眼角闪过一丝晶亮。

我的眼也有些湿了。我赶紧转过身,走到屋外。身后,一阵寂静流过,敲击、磨锉声重新响起。

我知道,这是他——“铁匠”张广龙,又开始了与老物件的对话。