初冬时节,天气依然没有寒意,江淮大地暖融融的,让人有些倦怠。沿着京沪高铁南下,在蚌埠下火车转汽车,往西南方向拐个弯,我们很快就来到了淮河的右岸。毕竟是到了南方,到处都是河汊沟渠,殷实的水流纵横交错,奢侈得让人有些心疼。微风之中,成片的芦苇扭动着腰肢,仿佛跳着欢乐的舞蹈,甩得白色的芦花漫天漂浮。

天色向晚,远处闪现出一大圈光芒,我思忖,应该就是这里了。安徽紧邻山东,是我熟悉的省份,1990年初去合肥时,我在那里看到过著名的“楚大鼎”,它是安徽博物馆的“镇馆之宝”,也叫“铸客大鼎”,个头大得令人吃惊。毛泽东见到此物之后,曾经戏谑地说,好大一口鼎,能煮一头牛!

不过,楚国的事儿,我总觉得与湖北的关联似乎更为密切些,这只鼎若是出现在湖北的博物馆,恐怕会更为恰当。

安徽的朋友萧先生觉得我孤陋寡闻,取笑说,楚国最后的都城就在我们寿县,这只鼎呆在合肥理所应当。我恍然大悟,不禁汗颜,却就此记住了寿县这个名字,虽然它不动声色地蛰伏在江淮平原上。

鼎的故事,容易与楚国扯到一起。公元前606年,楚庄王熊侣亲率大军北上,以“勤王”的名义“观兵于周疆”,刀枪剑戟,在周天子的眼皮底下搞了一场声势浩大的演习。

王朝末路,周定王只能忍气吞声,惶恐之中不但不敢怪罪,还把大夫王孙满派去劳军。熊侣见到他后,竟然问起了“九鼎”之事,语气中充满了亵渎。

“楚之先世居淮水下游”,他们与晋国、齐国那些周王朝的近亲不一样,祖先并非周天子的宗脉。楚人的先君熊绎带兵参加武王伐纣的战争,因为军功才被封于“楚蛮”,赐芈姓,居丹阳。不过,此“丹阳”非彼“丹阳”,它位于河南淅川丹水与淅水交汇之处。

楚人本为“东夷”,因封地差点成为“西戎”,最终定义为“南蛮”。立国之初,甚至连祭祀用的牲口,都是从鄀国盗窃的;“包茅之贡”的故事告诉人们,幸亏还有一种特殊的茅草,不然的话,真的找不出稀罕之物给周天子进贡了。

九鼎本为夏禹所铸,青铜来自天下九州,寓意夏对各部落国家或联盟的领导。夏桀失德,九鼎迁商。九鼎在哪里,权力的中心就在哪里,它是天子的象征。

楚国本来就不正宗,然而熊侣竟然“问鼎中原”,可见野心之大,“示欲逼周取天下”也!王孙满见楚国国势炽盛,巧妙地回答,天下在德不在鼎,周德虽衰,天命未改,鼎之轻重,未可问也。

楚庄王不相信这一套,他认为谁的拳头大谁就是哥哥,只是他还有些力不从心。那时的诸侯,大多都相信丛林法则,“王道”不如“霸道”。

“九鼎”最后的下落连司马迁也说不清楚,他一会儿说“秦从洛邑掠九鼎入秦”,一会儿说“伏而不见”,给人留下了无尽的遐想。

“国之大事,在祀与戎”。大鼎是祭祀与征战都少不了的重要礼器,楚庄王盖世雄心,岂能缺了此物。他虽然拿不到“九鼎”,却自己铸造了一只“楚大鼎”,如此追逐权力,也是鬼迷心窍。

那一大圈光芒围绕的地方就是寿县的老城。入夜时分,我们终于抵达了它的外城。我以为,老城内就是楚都了,结果又错了。

“聚福楼”生态农家菜馆在竹海的包围之中,数不清的红灯笼挂在竹子之上,风摇竹枝,灯笼仿佛瞬间就会掉下来,晃得我有些眩晕。就连屋子的间壁也是竹子隔起来的,桌椅自不必说,让人感到真的来到了南方。

晚餐很丰盛,水乡泽国,鸭子是少不了的,当地还喜欢牛羊肉,这有些出乎意料。更让人意外的是,满桌遍布豆腐类的菜肴。这里不似东北或西南是黄豆的主产区,何以如此多的豆腐?

萧先生笑着告诉我,豆腐的原产地就在我们寿县。这里不仅曾为楚都,也是淮南王的封地,豆腐就是第三位淮南王刘安偶然发明的。此公迷信长生不老之药,弄了一帮方士整日炼丹,有一天偶然把饮用的豆浆泼到了石膏上,没想到竟凝结成了颤巍巍的块状物,一尝感觉还不错,如此便发明了豆腐。

我们哈哈大笑,对饮了一杯,然后分别撮起了一块豆腐。

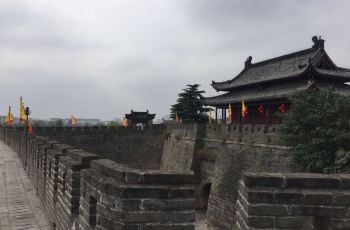

翌日清晨,天光还不是很亮的时候,我就登上了古城墙,绕了一圈后,有些气喘吁吁,方知它的周长居然接近八公里。

城墙并不算高,只有10米左右,外墙直立,内墙却是平缓的斜坡,据说主要是军事上的考虑,打起仗来,士兵可以从内墙的任何地方登顶,不必非得经过城门的垛口,十分方便。内墙的斜坡上覆盖着大片青草,立冬后依然葱茏耀眼,似乎能绿透人心。

四座城门分别为“宾阳”、“通淝”、“定湖”和“靖淮”,名字与寿县周边的地理环境相关,而且都是瓮城。不过,与众不同的是,这里的瓮城,内门与外门是错开的,敌人一旦攻破外门,急奔的战马很难勒住,往往就撞到了内墙上面,容易造成伤亡;敌人冲进瓮城后也难以施展,守军三面围攻,易收瓮中捉鳖之效。

城墙之外,一条宽阔的护城河连着一个说不上名字的湖泊,虽是枯水期,湖水依然满满荡荡。我心有疑惑,若是丰水期,湖水岂不是要高过城内的房屋?

萧先生指着眼前的一个山包型建筑说,古城从来没有被淹过,1954年那么大的洪水,水位高达海拔25.78米,古城依然安然无恙。汛期一到,首先要封堵城门,然后就靠这个“月坝”来调节城内的水量了。“月坝”的神奇在于,城外的洪水高出城内水面时,城内的雨水依然可以通过它的涵洞排到城外,不会出现内涝。

我不禁对楚人的智慧深感佩服,萧先生告诉我,你还是错了。这座古城是北宋时期为了抵御金兵南侵修建的。楚都的古城早就不复存在了,它的遗迹范围要大得多,包括了现在的古城。

萧先生又指着远处的山岚说,那里就是八公山。寿县古称“寿春”,地处南北要冲,有“中原屏障,江南咽喉”之称,自古就是兵家必争之地,著名的“淝水之战”就发生在那里,“八公山下,草木皆兵”的故事众人皆知。兵燹连连,楚都的故城怎么能够保留得下来呢?不过,楚庄王时期的“芍陂”,现在依然发挥着重要的作用。

楚国在中期开始崛起,楚庄王是第一个有大作为的君主,“一鸣惊人”就是他的故事。那个时候,楚国的都城已经南迁“鄢郢”,也就是如今湖北的荆州。

熊侣继位三年,没干别的,整日里左手抱着郑姬,右手搂着越女,一面嬉皮笑脸地听着编钟古乐,一面美滋滋地享受着丰盛的楚宴。雕花食案上,“漆豆”里盛放着腌腊和时鲜,铜鼎里分别是流传至今的“藕汤”和煮到开花的稻米,炉盘里“滋啦啦”流油的鱼腹肉往“蘸水”里一涮,顿觉酸鲜辛香,肥腴满口……

熊侣虽然一副没心没肺的样子,脑袋却在不停地思考。他清楚,楚人的精神是“霸蛮”,楚人的心气是“不服周”,楚人的传统是“我蛮夷也”;楚君的使命是开疆辟土,抗衡华夏,图谋中原。只是他还没有想好如何实现这个目标,只得以“玩物丧志”的形象示人,蓄势待发。

伍子胥的祖父武举忍不住了,熊侣说,那么好吧!我们可以动手了。他先是灭了“庸”,接着收拾了中原的陈、宋两国……“邲之战”打败晋国后,版图不断扩大,祖先的世居之地也收入了囊中,终于位居春秋五霸的行列。

志得意满的熊侣很高兴,他听从孙叔敖的建议,“于楚之境内,下膏泽,兴水利”。熊侣很有怀旧情结,他决定就让孙叔敖去老祖宗的地盘寿春,把那一带建成北疆的谷仓。

孙叔敖出任令尹前,曾经“决期思之水,而灌雩娄之野”,解决了豫南大片土地的灌溉问题。楚庄王的文治武功,很大程度是用对了孙叔敖。司马迁的《史记》中对这个人有“循吏第一”的美誉,毛泽东巡视淮河时,也曾说他是了不起的水利专家。

淮河从桐柏山区流出后,自西向东从豫东南进入皖西北,寿春是它的一个重要节点。大别山北麓余脉的延伸,使得这里东、南、西三面地势较高,北面则向淮河倾斜,宛如一只硕大的簸箕。夏秋雨季,淮河水涨,山洪无处倾泻,容易造成涝灾;冬春时节,雨量稀少,又会出现旱情。

孙叔敖非常能干,他在北面的低洼之处筑起堤坝,将高地的溪水引向了那里,形成了一个天然的水库,又将之命名为“芍陂”(quebei),这个名字缘于水库边上的“芍亭”,“陂”为“塘”意;由于地处安丰镇,“芍陂”也叫“安丰塘”。

“芍陂”收拢了淮河大别山北麓的支流,“水涨则开门以疏之,水消则闭门以蓄之”,减轻了淮河下游的压力,“灌田万顷”,使淮南成为了鱼米之乡,为楚国最后迁都寿春埋下了伏笔。

“芍陂”的灌溉规模虽然只有“都江堰”的三分之一,却堪与其媲美,而且比它早了二百多年。只是后来寿县的地位有点尴尬,“芍陂”几乎不为人所知。

淮河出问题是后来的事儿,南宋时期为了阻滞金兵,曾经决开过黄河。自此以后,黄河多次习惯性地“夺淮入海”,滔天的浊浪压得淮河喘不过气来,淤积的黄沙渐渐阻塞了它的入海通道,淮河被迫四处流淌,虽然干流最终在扬州汇入了长江,却成了一条泛滥成灾的河流。

沧海桑田,“芍陂”如今是楚国留在寿县地面上最后的遗迹了,烟波浩渺的水面上,风吹起的褶皱不断地涌向远方,我的思绪也随着水波的滚动,折叠到了历史的更深之处。

周天子当初将天下分封成了100多个诸侯国,经过700多年,楚国兼并了其中的40多个,甚是了得。然而,楚庄王之后300年,楚国渐渐衰败了。彼时“合纵连横”方兴未艾,虽然苏秦、张仪之流呜呼哀哉了,后起之秀也不容小觑。贾谊在《过秦论》中就说过:“当此之时,齐有孟尝,赵有平原,楚有春申,魏有信陵。此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士……”

楚顷襄王登基20年时,秦国拿下了楚国的都城“鄢郢”。顷襄王被迫北迁“陈”地,那里是如今豫东的淮阳。他虽然还惦记着楚宴的滋味,然而没有了特殊的食材,只能慢慢习惯烩面了。

秦国依然不依不饶,大将白起又提起了缰绳。倒霉的顷襄王早已丧失了斗志,急忙把“左徒”黄歇派往秦国。黄歇不辱使命,凭着三寸不烂之舌,说服秦昭王改变了主意,于是秦楚结盟。

不过,秦昭王还是有些不放心,要求楚国的太子熊完必须作为“质子”呆在咸阳,黄歇也要留下陪伴。黄歇在咸阳并没有闲着,他与秦国“令尹”范雎成了好朋友。

十年之后,顷襄王一病不起。黄歇点拨熊完,公子必须快回,如果走晚了,一旦大王驾崩,王位恐怕就是别人的了。熊完担心走不了,黄歇说,你扮成车夫离开,我留在这里应付,熊完顺利地回到了楚都。

秦昭王得知消息后,气得七窍生烟,让黄歇自行了断。关键时刻,昔日的交情起了作用。范雎劝道,大王不如让黄歇回去。熊完即位后,必定会重用黄歇。我们有恩与他,他应当有所回报。关东楚国为首,他们不与我们为敌,其余五国指日可下。秦昭王觉得有理,依了范雎。

秋天的黄叶开始飘零,顷襄王终于走到了生命的尽头,熊完顺理成章地继承了王位,成为楚考烈王。果然,他登基后的第一件事,就是任命黄歇为令尹,封“春申君”,赐紧邻寿春的淮河以北十二个县为封地,黄歇就这样走上了楚国政治的前台,纵横二十余载。

楚国争霸中原的老对头本为晋国,“三家分晋”后,赵国与齐国争雄。齐国吞并宋国后,燕、赵、魏、韩与秦国联合,拜乐毅为将,打得齐国再也缓不过劲来,赵国的对手又变成了秦国。

熊完始终对“质子”的经历耿耿于怀,更忘不了秦国当年的轻慢。“长平之战”后,赵国并没有兑现割让城池给秦国的承诺,再次祭起了“合纵”的大旗,楚国背弃了秦国,与赵国结成联盟。

秦国大怒,再次兴兵伐赵。邯郸之战的紧要关头,熊完派春申君援赵,最终打败了秦军。班师南下时,春申君顺路又把鲁国灭掉了,楚国重振声威。

鲁国虽然收入囊中,楚国毕竟不很放心,为了稳固这块新到手的土地,黄歇献出封地,建议把两个区域整合成一个郡来治理。考烈王很高兴,但他不能亏待这位忠心耿耿的令尹,又把江东封给了他,那个区域在长江与淮河之间,寿春恰在它的版图之上。

战国时期,有两个著名的移花接木的故事。一个是吕不韦把怀孕后的爱妾赵姬献给了在赵国当“质子”的秦公子异人,生下的嬴政后来成为了始皇帝,吕不韦也理所当然地当上了令尹,这是一个成功的范例。另外一个有些悲戚,春申君为此搭上了性命。

考烈王无子,赵国的李园想借梯登台,却苦于没有渠道,于是迂回前进,先把妹妹李嫣献给了春申君。妹妹有了身孕后,他才把这个惊天阴谋和盘托出。李嫣也想再攀高枝,依计而行。她对春申君说,考烈王无子,寿终之后必定改立兄弟,这样您就可能失去宠信,说不定祸殃还会落在身上。我怀孕之事天知地知,如果您把我进献楚王,若是生下个儿子,他就是将来的楚王,如此不仅可以避过灾祸,楚国也是您的了,黄歇听信了李嫣。

“邯郸之战”秦国虽然没有达成作战企图,依然比任何一个诸侯国都强大,周王朝终于在他们手上彻底垮掉,后世的纪元也开始以秦国的年号为准。楚国与齐、燕、赵、韩、魏五国感到后背发凉,抱团取暖,只是为时晚矣!

公元前242年,考烈王被推为六国盟主,春申君相当于联军参谋长,他们奋勇出击,一度打到了函谷关。秦国避其锋芒,直逼周天子的都城洛邑,联军功亏一篑,再也组织不起像样的进攻了。

门客朱英对春申君说,以前秦国攻楚,想从南面越过“黾隘”并不容易,如今不一样了,魏国危在旦夕,他们要将“许”和“鄢陵”两座城邑割让给秦国。如果有了这两处前进基地,秦国一迈腿就能跨进楚国的都城。

春申君建议考烈王迁都。江东成为封地后,他虽然还是令尹,却主要在那里经略,他把吴国故都苏州作为都邑,疏浚了太湖经淀山湖的入海通道,当地百姓为了纪念他,把那条河改称“黄浦江”,后来的上海也因此称为“申城”。春申君当然也忘不了寿春。

公元前241年初夏,楚考烈王执政的第二十二个年头,楚都东迁寿春。楚国七次迁都,这在诸侯国里绝无仅有。最后的迁都自是秦国所迫,然而选择寿春,除了这里是祖上世居之地,也与那里当年的富庶有关,孙叔敖的“芍陂”使这里成为了米粮仓,沃野千里,物产丰饶。

熊完来到寿春不到三年就去世了,没想到的是,春申君竟然成了他的陪葬。

朱英看出了凶兆,他对春申君说,您当了二十多年令尹,考烈王死后肯定由您辅佐幼君,这是一个很好的机会。然而,李园不管兵事却豢养刺客,您的生命危在旦夕。若是安排我做了郎中,楚王驾崩时我先替您杀了李园,一切将高枕无忧。黄歇觉得,朱英是杞人忧天,自己对李园很好,断不至于走到这一步。

此事不幸言中,春申君也是妇人之仁。

楚都迁到寿春后,一片衰败气象。短短的十八年间,竟然经历了四位君主。考烈王之后,楚幽王继位勉强维持了十年,一命呜呼;他的兄弟楚哀王,登基才两个多月,就被其庶兄负刍杀掉了。不过,如果说负刍是楚哀王的庶兄,李嫣奉子嫁给考烈王的事情又如何解释呢?然而,《战国策》和《史记》里分明就是那样记载的,姑且把它当作故事来听吧!

公元前223年,秦军攻陷寿春,楚国最终在负刍手上灭亡。末代国王,甚至连个谥号也没有人帮他弄,争权夺利的下场可怜亦可悲!

其实,就是灭了六国的秦始皇又当如何?还不照样是灰飞烟灭。两千多年来,帝王将相们你方唱罢我登场,喧嚣一时,到头来依然要变成一抔黄土。倒是那只在地下陪伴楚幽王的“楚大鼎”,后来又有了重见天日的机会。它的身上,至少能够反映那个时期青铜冶炼的高超技艺……

民国二十二年(1933)秋天,也是一个芦花飞舞的季节,洪水消退后的寿县,一只灰头土脑的大鼎露出了脑袋。消息传到北平后,傅斯年先生心头一颤,立刻让“史语所”的同事们放下了手中的甲骨碎片。当他们风尘仆仆赶到寿县,看到那件布满沧桑的青铜器后,顿时感到一股厚重的文化气息扑面而来,这不正是那只传说之中的“铸客大鼎”吗?

俱往矣!