一

列队站在院子里,提着脸盆牙缸,背着背包,这是我们的全部家当。新兵训练结束,上午就要分配。

是个晴天,太阳高高照着,身上就添了些许暖意,天虽还有些寒冷,却也不感觉那么透心凉。冰雪已经开始融化,眼见着春天就要到了。

直到这会儿,谁也不清楚自己会分到哪里,去干什么。所能知道的只有,这个暖和的上午,将决定我们每一个新兵此后的具体归属。

各单位领兵的人早已到来,在队列旁等候。连长开始点名,点完一批,就有一个人上前,将那批人领走。眼见得队伍里的人一个个走掉,却还不见点到我的名字。我有些着急,不由自主地向一旁瞧瞧,我的天,战友们已经所剩无几了。

新兵们也有自己的小心眼,几天来,大家私下就悄悄议论,直属队哪几个单位好。大都认为汽车队好,能开上汽车,神气不说,还学门技术。俺当然也有这样的想法,真的能当上汽车兵,将来回村,没有汽车,开个拖拉机,扑腾扑腾到处跑跑,那也光棍得很阿!

然而,眼瞅着汽车队的人已经领走了兵,却没我的份,心里就有些失落。

终于点到我的名了,和我一起的还有两个黄县的老乡。这时,一个耳朵上边有块伤疤的、看样子有30多岁的干部走到我们面前,对我们三个说,跟我走吧。后来知道,这人是连长,姓朱。

上了操场待命的嘎斯卡车,朱连长带我们几个在市内吃完午饭,就上了路。汽车呜呜开着走了很长时间,穿过市区,又一直向东,甩过几个村庄,越过若干麦地,颠簸了半天,终于,目的地到了。

这是一个没有围墙的营区,在县城的边上。三排平房,红砖红瓦,整齐排列,南边有条公路,营区四周被青青的麦地围拢,看上去与农村没什么两样。

跳下敞篷车,拍打掉一路上的尘土,朱连长把我们领到连部。没有让我们放下背包,也没有介绍连里情况,指着我们说:“你们仨,按高矮个,最高的一排,中间的二排,最矮的三排,走吧。”看上去朱连长像是有些不大开心。后来得知,他是嫌分的新兵太少,他亲自到新兵连领兵,结果只领回三个兵。

文书把我们带到排里,排里又分到班里,我被分到一排一班。

很快得知,连队叫防化连,驻地在明水,明水是章丘县的一个镇,离济南50公里。之所以叫明水,是因其有泉水,且清澈明净而得名。明水那时看着并不起眼,其实,物华天宝,人杰地灵。宋时济南知州曾巩有言:“岱阴诸泉,皆伏地而发,西则趵突为魁,东则百脉为冠。”曾巩所言的百脉泉,即是明水那个泉。女词人李清照便诞生于此,其父李格非亦是北宋著名的文学家。这里盛产香稻,明代起即为皇家贡米。又有章丘大葱,名冠南北。

扯得有些远,咱还得回来。

一班在营区的最东头,再往东就是麦地,麦地里有连队的猪圈。

大屋子,红砖铺地,八张床环摆屋中。床单雪白,被子棱角分明,叠得格外规整;床下,白脸盆里牙缸、毛巾齐刷刷一条线,看起来,整个屋干净整洁。显然,这内务比我们新兵连要高出多少档次。

老兵们一阵热情,帮这帮那之后,我就在这整齐干净的屋子里安顿下来。当夜,翻来覆去睡不着。或许到了一个新的地方,又或许有着很多感慨。总之,那个早春的夜晚,我第一次失眠了。有风掠过,门外的杨树,发出阵阵哨响。不时,酣睡和梦呓声传来,一阵一阵的,月光探进屋里,洒在门口靠墙的枪架上,枪便折射出幽幽的蓝光。这就是我的新家呀,我在想。在这个地方,或许要呆很长时间。一班,防化连。我一定好好干,不会让你失望,让家父母亲失望!我一个人在暗下决心。

二

那是个非常时节,每一个人的心中都预感着要发生些什么,但谁也说不清楚。连队的墙上书写着醒目的大字:“提高警惕,保卫祖国。”随处可见毛主席语录和宣传画。部队紧张地进行着备战,实践着那句至今仍然不能忘怀的非常好记的名言:“备战备荒为人民。”在与天与地与人的斗争中,人民军队忠诚地捍卫着国家的尊严,服务着人民群众。

个体永远从属于整体,特别在高度集中的军事领域。一个新兵很快地便被国家大气候下的小氛围所影响、所感染。满腔的热情、燃烧的激情、报效祖国的决心、当兵的不易,凝结一处,形成了极朴素极单纯的想法,那就是别丢脸,好好干。

到了新的环境,一切觉得新鲜,虽然也是兵,却有了不同的感受与体验,让人感到有些许熟悉,又有诸多的差异。

到了新的环境,一切觉得新鲜,虽然也是兵,却有了不同的感受与体验,让人感到有些许熟悉,又有诸多的差异。

比如唱歌,只要队伍出发,无论到哪,必定是要唱歌的。就连从宿舍到饭堂那么一点距离,也要唱歌。而且,防化连的歌多,每个星期都在俱乐部教歌,还要拉歌,赛歌,看哪个班哪个排唱得好。连里有好几个人可以指挥唱歌,一点名就站出来,毫不做作,挥着有力的胳膊,发着铿锵的声音,惊得雅雀四散而逃。记得有个成都兵贾健、一个姓周的大个子莱阳兵,会经常出来指挥。风格不同,但节拍都在,都能极大调动大伙的情绪。连队东边有一个陆军的团部,有时也在一起看电影或搞一些联谊活动。每逢此时,连里每一个人精神格外抖擞,歌声也格外嘹亮,虽然人不多,却也不甘下风,体现出一个部队的作风。

每支队伍都有自己的传统,我想,防化连的传统便是不服输,敢为人先,是一支作风过硬的连队。这么多年来,一直单独驻防在外。远离机关和上级,但始终能够发扬我军的传统,做出自己的成绩,不得不说,与长期以来养成的优良作风有着极大关系。

饭堂小广播是防化连一大特色。吃饭时,每一个战士都可以将自己写好的广播稿拿出来读一下,学习体会、意见建议、挑战书,什么内容都有,结合一段时间连里的工作训练中心,议论评论,发表意见。一方面,可以促进工作,另一方面,可以锻炼提高每一名同志。然而,由于吃饭时间短,尽管稿子不长,故而往往每顿饭也只能有两三个同志可以读一下。但总是有很多战士做了准备,要上去读读自己写的东西。现在回想,对于年轻人来说,那的确是个不小的锻炼。

三

班长姓韩,叫韩德华,1970年河北兵。个子不高,很精神,走路说话,总是像铆着一股劲。下意识里,总觉得班长像一个人,像谁呢?噢,对了,像雷锋。就是那个样子。班长有个口头语,叫“那家伙”,那个“伙”字往往省略去。就成了“那家”,越高兴的时候,这句口头语说得越多越顺溜。

队列里,班长站排头,班副站排尾。排集合,韩班长是全排的标兵;连集合,韩班长是全连的标兵。向右看齐时,齐齐地眼睛都瞄向于他。每每此时,韩班长便昂首挺胸,站得笔直,冲锋枪枪带用手蹦得紧紧的。二班长是他一起入伍的老乡,两人关系挺好,二班长个子高,队列里两人并着走一高一矮似乎有点不很协调。每每此时,二班长就故意昂着头,时不时斜眼望下方瞅瞅。韩班长知道他这一手,装作看不见,将那步子迈得更开,臂膀甩得更有力,口号叫得更响亮,欲从气势上去占上风。

刚到班里时,韩班长背着手围着我转了一圈,用手捏了捏我的肩膀,说了句:嗯,挺壮实。然后问,会打球吗?我说,会!韩班长的小眼睛立刻大了,说,那家!这回老张不用叫唤了!

那一阵,连里经常搞篮球赛,以排或以班为单位。二班有几个会打球的,常常和其他班挑战,特别是叫号一班。因为一班除了班长,其他人不大会打篮球,因此就故意叫板。

没几天,韩班长主动向二班挑战。二班长说,不给你打,老输,不禁打,还不服气。那家,不敢了吧,不敢早说啊!韩班长一边说一边得意地一下一下朝二班长仰头。二班长笑了,那就打,可别输不起,掉眼泪哦!

韩班长回班里就做战前动员,布置战术,特意叮嘱党小组长老胡看住二班长。高,你抢篮板,我往前跑,抓球就扔给我哈!

那一场近乎肉搏的血战,上演在中午的篮球场上。二班力量明显要高于我们,配合也默契许多,比分开始拉大。场下为一班加油的口号声此起彼伏,韩班长有些着急,只见他拿了球,一个人什么也不顾,快速地运球上篮,不管前面有几个人、个子有多高。说时迟那时快,只听啪嚓一声,韩班长倒在地上,继而捂住了脚。我们围拢上来,见韩班长疼的直咧嘴。二班长上来安慰,德华,不要紧吧。韩班长说,这场不算,下一场见高低。“哎吆,疼死我了!”

韩班长骨头没事,崴了脚。崴了脚的韩班长没有服从连里让他休息的命令,就这么一瘸一拐跑步出操,集合训练,什么都不耽误。只是走起来一高一低有些东倒西歪。二班长就取笑他,是不拄拐的铁拐李。

防化连的操场实在太小。早操跑步去连队南面的公路,沿公路向西跑。公路边有一条三四米宽的壕沟。沟里常年哗哗作响,流淌着泉水。冬天里,泉水之上升腾着一片雾气,每跑到终点,队伍休息,大家都要到河沟旁,用泉水洗把脸、擦擦汗,既凉爽、又怡人,可谓惬意之极。

韩班长就这么一瘸一拐在队伍前头跑着。我看见韩班长出的汗格外多,脸洗得时间比别人也长。班长,脚没事吧,小组长老胡关心地问道。班长抬起满是水珠的脸,做了个怪模样,说,那家,一点事没有!只是,晚上熄灯后,班长每天都到洗脸间,用开水房的热水烫脚,一次,我看见班长的脚脖子肿的老高,馒头模样。见我瞧见了,班长说,那家,别吭气啊,不然,连里得让我躺床上,那不得憋死我呀!

就这样,班长拖着那只瘸腿,没事似地该干什么还干什么。那一段刚好是射击训练,三种姿势,韩班长除了和大家一样练,还给我们做示范,照样得站着、跪下、卧倒,一次次,一遍遍。将砖头绑在枪托上练臂力,一站就是半个小时。终于,实弹射击,我们班取得了很好的成绩。于是,队列里和二班长走一起的时候,韩班长胸脯挺得更高了,并且放风,二班就那么回事,打球可以;打仗,嘿嘿,NO!

一段时间,我的腿内侧发痒,继而溃疡,走起来裤子摩擦便疼痛难忍。找卫生员,卫生员说你这是烂裆,我这没药,去干校看看。干校在连队北面,医生说,是缺维生素,给你点B2,注意多吃带叶的蔬菜。那段时间很难受,不敢走路,不好意思声张,只能忍着。难受的时候,就想起了韩班长。班长脚肿得那样,都能坚持,我年轻,身强力壮,却咋这么怂。于是,我也忍着,哪怕疼痛钻心。打那起,我悟出了一个道理,榜样的力量,真得是巨大的。我的班长到最后怕也不会知道,四十年前,有一个胶东农村走出来的新兵,在默默地效仿着他,试图做一个勇敢地坚强地人民战士!

大约过了半年时间,我要调到炊事班,韩班长不乐意。就说,不行不行,就一个新兵,好不容易来了,干得挺好,怎么就去炊事班?连里说,是司务长选中的,准备去当上士,你就不用挡了。班长说,这回,打二班可真就一点戏都没了。高,去那里别忘了一班哪,到时有什么好饭,

给一班留着点!

四

宿舍南边并排三张床,我睡中间,东面成都兵老王,西面便是副班长。副班长是湖南人,文文静静,略有八字胡,平时话很少。听人说,当兵前他已经参加了工作。按规定,退役回家,他也会被安排。大家私下猜度,这家伙肯定不会在部队长期干,因为,他没有后顾之忧。

夜静了,大家已入梦乡,突然,我被一阵奇怪的声音惊醒,那声音是惊叫声,不大,却格外清晰。“嗯,嗯!”一阵阵,并不连续。注意听听,却原来声音是从副班长那里发出来的。坐起来,想去将他推醒,问他怎么了,却见整个屋子没人动弹,跟没听见似的。复又躺下。过一会,又有了声音,便又坐起来,如此二三。或许因为我的动静大了,东面老王翻了身,嘟哝了一句:锤子!复又睡去!

一夜没有睡好。第二天,小郑关切地问我,啷个昨夜没睡好?我说,没事。小郑悄悄说,副班长就这样,几乎隔几天就叫一次。我们都习惯了。老百姓说,这个地方先前是坟地,怕是闹鬼哩!可闹鬼咋专找副班长闹来?

让小郑这么一说,我的心里也多了一块石头,夜里总是觉得不安稳,幸好屋里人多,时间长了,也就那么回事了。

新兵喜欢观察老兵,我注意到,副班长喜欢照镜子,时不时坐在小马扎上,拿出小镜子,对着镜子梳头,一下,又一下。所以,尽管副班长头发多且密,却一点也不乱,规规矩矩的。还有那个小胡子,只要长了,立刻剪去,绝不会让它任意乱长。

副班长很注意看书,常常拿本书一个人看,边看边用手捏并不太长的胡须。副班长有一个本子,他还经常用那个本子写东西,写一写,便停一停,若有所思地望向屋顶,眼睛里便充满着迷茫。

有一次,副班长的本子没夹好,露出了一张照片的角,被我们几个发现,趁没人时悄悄抽出看了,却原来是一个扎着两只短辫子的姑娘。大家说,这一定是副班长的女朋友,还挺漂亮的!打那以后,副班长一翻开那个本子,班里就有人咳嗽,眼睛便往那个方向一起飘。

我也有个本子,没有副班长的好,平时用来自己记或写些自己喜欢的东西。那一日,训练中遇上大雨,淋得我们如同落汤鸡。那天夜里,我便写了一首散文诗记在本子上。副班长看了,说,你写的?我说是。副班长正儿八经看了我一眼,把本子递给我,说了句,哦!打那以后,我发现副班长看我的眼神有些变化,神情里多了些关注也透了些亲近。

五

党小组长老胡和副班长一年兵,长得细高个,白净利落,像个姑娘。

从下了一班,就羡慕老胡的干净利落,比如老胡的衣服鞋子从来都是干干净净。那时老兵的衣服是人字布的,掉色,老胡就将掉色的衣服洗得发白。还有鞋子,也是褪色的白,和军衣搭配一起,甚是好看。不像新兵衣服,除了不合体,颜色草绿,一看就是新兵蛋子。

老胡更厉害的不是外衣,是他的衬衣和床单,洁白透明,看上去格外清爽。有一天我问他,老胡你的衬衣床单怎么这么白?老胡得意地笑了,说,小新兵问那么多干啥?时间长了,你的也会白。

后来他得了个空,悄悄告诉我,要多洗勤洗,而且,最重要的,洗完后,用稍加一点蓝墨水的水再泡一会,就会有效果。后来我试了这个法子,别说,还真管用!

老胡没事时会带我们去菜地,在那里捣鼓一下菜,再在田埂上溜达,一边溜达一边闲聊。聊得多了,对我们的情况就掌握得多。有一些想法,一些训练学习、日常生活当中的问题,拉一拉,扯一扯,也就解决了。这个方法叫谈心活动,是我们党和军队创立的好方法,而老胡作为党小组长,运用得炉火纯青。

老胡喜欢开玩笑,不分年大年小,经常逗我们这些新兵玩。说到有趣时,互相撵着追逐。有时候韩班长看了,就说老胡你老兵了,还和他们没大没小。老胡就站住,立正敬礼,说,是,班长,我知道了!

因为个子高,班与班篮球赛老胡一定要上场。可老胡一点也不会,但为了集体荣誉,在场上拼命奔跑。一边跑一边连拉带扯,嘴里喊着,不行,不行!对二班时,韩班长专门安排老胡看着二班长,老胡就脸对脸,张着两个老鹰逮小鸡似的胳膊,笑嘻嘻望着二班长。可哪里是二班长的对手,只三两下,便被摆脱,球便进了篮筐。眼见要输,老胡拿出看家本领,用手挠二班长的夹肢窝,二班长便笑得直不起腰来。这球就没法再打,于是,老胡得意地满场转悠,一边扬起没有多少肌肉的胳膊,“服不服?”那自信的样子。

六

后来听到许多人推崇拿破仑的那句名言:不想当将军的士兵不是好士兵。心里就想,我们当兵的那会,根本不可能有想当什么将军的想法,甚至当干部的想法。难道我们都不是好兵了?那一会,一个兵最奢侈的下意识,或许便是入党。入了党,是件很风光的事。

入党是要看表现的,表现形式之一便是自觉地多做事情。

为人民服务,这一人民军队的宗旨,具体到新兵的意念里,便诠释成三个字:做好事。“一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事,不做坏事……“大扫帚连里买得不多,做不到人手一把;要得到大扫帚,必须得提前下手。于是,趁着夜色,树叉上、屋顶上、床底下,这些被人有可能藏大扫帚的地方都成了它夜晚的归宿。

那是做好事的工具,可别小看它。

清晨,天蒙蒙亮,当窗外树上的鸟儿鸣叫时,就有人起床了,取出藏着的大扫帚,开始扫院子,“哗啦——,哗啦。”一下,又一下。听到这种声音,轻轻从床上起来,小心地穿好衣服,取来扫帚,也加入这个行列。待起床号吹响时,营区里已经被打扫得干干净净了。

立马回班里,参加出操或者跑步。

看似简单的扫地,却并不简单。不管多么累,每天都要起早;不管多么难,也要把扫帚藏好。蹑手蹑脚起床,不能把大家惊醒。一两天,或一两个月,都不能算是做了好事,最多班长在班务会上表扬一下,那不算啥。坚持着那么半年、一年,甚至更长,那才能看出毅力。

我也加入过这个行列,但不幸的是睡得太沉,往往起在熄灯号之后,另外我的藏技也着实一般,常常地,藏好的扫帚第二天起来就不见了踪影。于是充分地体会到一个人做点好事真是不易。

衣服脏了,千万不能放到床底下或脸盆里,那样就会不翼而飞,再发现时,已经洗得干干净净,叠得整整齐齐,放到了你的被子上。而你却不知道是谁干的。家里有了困难,千万不能让战友知道。不然,家里会接到以你的名义寄出的钱或东西,而你怎么都不会知道是谁干的。

每顿饭过后,炊事班在屋外放有行军锅,里面盛满放了碱面的温水,专门用于洗碗。本来这碗应当炊事班洗,然而总有那么几个人快速地守在行军锅前,等待着大家拿来碗筷,一直洗完所有人的碗。夏天好受些,冬天就有些难受。然而他们坚持着。这也是不容易的。

帮厨有值班表,每个班轮着来。也总有不值班也到炊事班的,帮着摘菜、捡煤渣、劈柴、打扫卫生。当然都是课余时间,课余时间不玩,不处理个人事情,来帮厨,这应当是做好事了。不过这种好事有一些谗嘴的嫌疑。

营房没有围墙,两排房子,就那么横着向过往的行人敞开着。房子南边一大片辟成了菜地,10个班竖着分了那地。于是各班互相比着种菜,好像地里长的不是菜,而是红旗。

探家回来不会忘了带回些好菜种,写信回家也要询问有好种子没有。各班几乎没有相同的菜,东南西北的品种都汇集到这片地里。从春到秋,门前总是洋溢着各样颜色,充斥着不同的菜香。

菜地也成了战士们课余忙碌的地方,吃罢饭,不由自主就到了菜地,施肥的、浇水的、捉虫的。做完了事,就眼瞅着那黄瓜、茄子长得比其他班里更长些大些。

功夫不负有心人,连队的菜地成了一道风景线,周围群众每路过这里,都要指指点点,伸大拇指。

菜多,连里吃不了,就送给化肥厂的工人吃,送给五七干校的老干部吃。剩下的就阉了咸菜喂了猪。防化连是一类灶,伙食费不高,但伙食搞得不错,得益于养猪种菜搞些农副业生产。

说到养猪,真不是吹,防化连的猪的确养得好,个个膘肥体壮。不到200斤,司务长是舍不得杀的。饲养员得记头功,不过各班种的菜,也往那猪肚子里填了不少。光这些还不够,猪还得吃些野味。我们就到处去寻一些野菜嫩草,趁着新鲜给猪们吃。还别说,猪们还真爱吃。于是我们经常去打猪草,每次回来,饲养员便乐得合不拢嘴,猪们也高兴得见我们就摇头摆尾。

那时侯连队自己养的猪,几乎便够连里自己吃的,连里每年可以省下了不少肉票。

做这些事情,都是心甘情愿的,做了之后,感觉心里挺痛快,不觉得累,也不觉得吃亏。相反的,如果一件事,对大家有益,别人做了,自己没有去,心里便会不得劲。到底为什么,自己也说不清。

七

防化连任务是侦查、洗消、通信等等。我们一排负责侦毒,发现敌人发射化学武器,立即赶赴现场,取样,鉴定是什么毒剂,报告上级。

这就对侦毒分队提出作风要求,要迅速,反应要快,动作要敏捷。此外,还要保护好自己。而保护,主要是防毒衣。70年代的防毒衣已经做了改进,但仍然是笨重的,全身连体,胶皮衣厚,面罩很长一个管子。呼吸不通畅,时间长了面罩镜片会模糊不清。

就这样,还要穿着防毒衣跑步,甚至有时戴着睡觉。冬天还好一些,到了夏天,就有些难受。一场训练课下来,防毒衣倒出汗水来那是常事。

理论课是杜技师给上,杜技师是山西人,个子不高,大胡子,操一口山西普通话,常常里晚上上课。讲一些化学毒剂的反应特征,将那分子式写满了黑板。

记得很深的是沙林和芥子气。沙林是窒息性毒剂,芥子气是糜烂性毒剂。而这几种毒剂与测试剂反应后的颜色是不一样的。芥子气毒剂呈红色,沙林显黄色,这是老师反复告诉的,应该牢记。很简单的事情,我们认为,这没有啥。

事实上错了,事情挺复杂。第一次训练,我就失败了。

那是一个晴朗的上午,一班接到指示,敌人袭击,施放了毒气,让我们立即出发,去污染点。污染点很近,就在连队北面五七干校后面的山坡上。

班长一声令下,我们急三火四穿上防毒衣,带上武器,拿上侦毒箱。山坡不算高,但因为是夏天,临近中午,等跑步冲上山坡时,已经汗流浃背,面具镜片已经模糊。

地面有一些小旗的标识,已经有战友开始侦毒。我打开侦毒箱,取出侦毒器,用汲筒开始抽取毒剂样本。一切操作完毕,想看结果,眼睛却睁不开,汗水已经模糊了视线,反应后是什么颜色已经不知道了。待跑回指挥点,报告侦查结果时,只能举着侦毒器,却回答不出什么毒剂。后来反思,太紧张,出汗太多,抽取的毒剂太少都是其中的原因。总之,是经验不足。由此得出,什么事情都不能马虎和轻视。

那时候,连队常去酒厂里拉酒糟喂猪,这是大家最喜欢的公差。穿上防毒衣,不怕酒糟溅到身上,装满一辆洗消车,去了县城南面一座水库,跳到里面洗个澡,格外惬意。

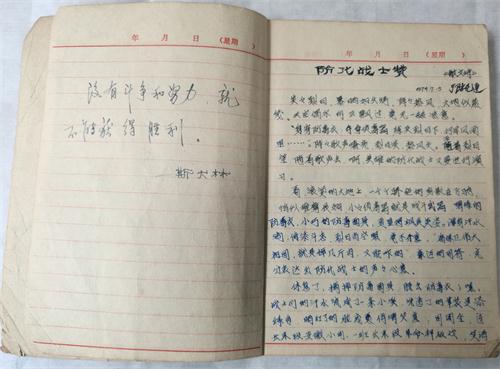

还有雨天训练,也很来劲。雨水打在身上,有些凉爽,正好降温。那一次烈日下训练,突遇急雨,回来后兴犹未尽,写下一首散文诗《防化战士赞》:炎炎烈日,爆晒如火烤,阵阵热风,大地似蒸笼。天空偶尔白云飘过,毫无一丝凉意……雨来了,铺天盖地,溅起无数尘柱。防化兵在急行军,哪怕道路泥泞,何惧苍天肆虐。掉队了,跟上;摔倒了,爬起。来吧,霹雳闪电!来吧,狂风骤雨!……

还有雨天训练,也很来劲。雨水打在身上,有些凉爽,正好降温。那一次烈日下训练,突遇急雨,回来后兴犹未尽,写下一首散文诗《防化战士赞》:炎炎烈日,爆晒如火烤,阵阵热风,大地似蒸笼。天空偶尔白云飘过,毫无一丝凉意……雨来了,铺天盖地,溅起无数尘柱。防化兵在急行军,哪怕道路泥泞,何惧苍天肆虐。掉队了,跟上;摔倒了,爬起。来吧,霹雳闪电!来吧,狂风骤雨!……

而今看来,语句显得稚嫩且有明显时代特点。然而,那却是一个新兵从心底涌出的激情!现在让我再写这样的句子,是无论如何也写不出来的,年轻真好!

这就是我的一班,在一班,很快半年过去了,我调到了炊事班。到了炊事班时间不长,就又被调到了济南,后来就没有见到韩班长和一班的弟兄们,这么多年过去了,不知道他们现在怎样,还能想起40多年前明水的那些往事吗?