人生是否都有种宿命。

这种宿命不是被工作之胁迫,也不是被生活之挤兑,完全是一种不由自主地来自于心底深处的全然流动。

读书,对于我即是如此。

我出生在一个极其贫寒的中原农家。但家里再揭不开锅父母亲也要供养我上学,为此还可怜了上边的两个姐姐,为让我学习,她们得选择退学,到现在想起来,还总觉得对不住俩姐。

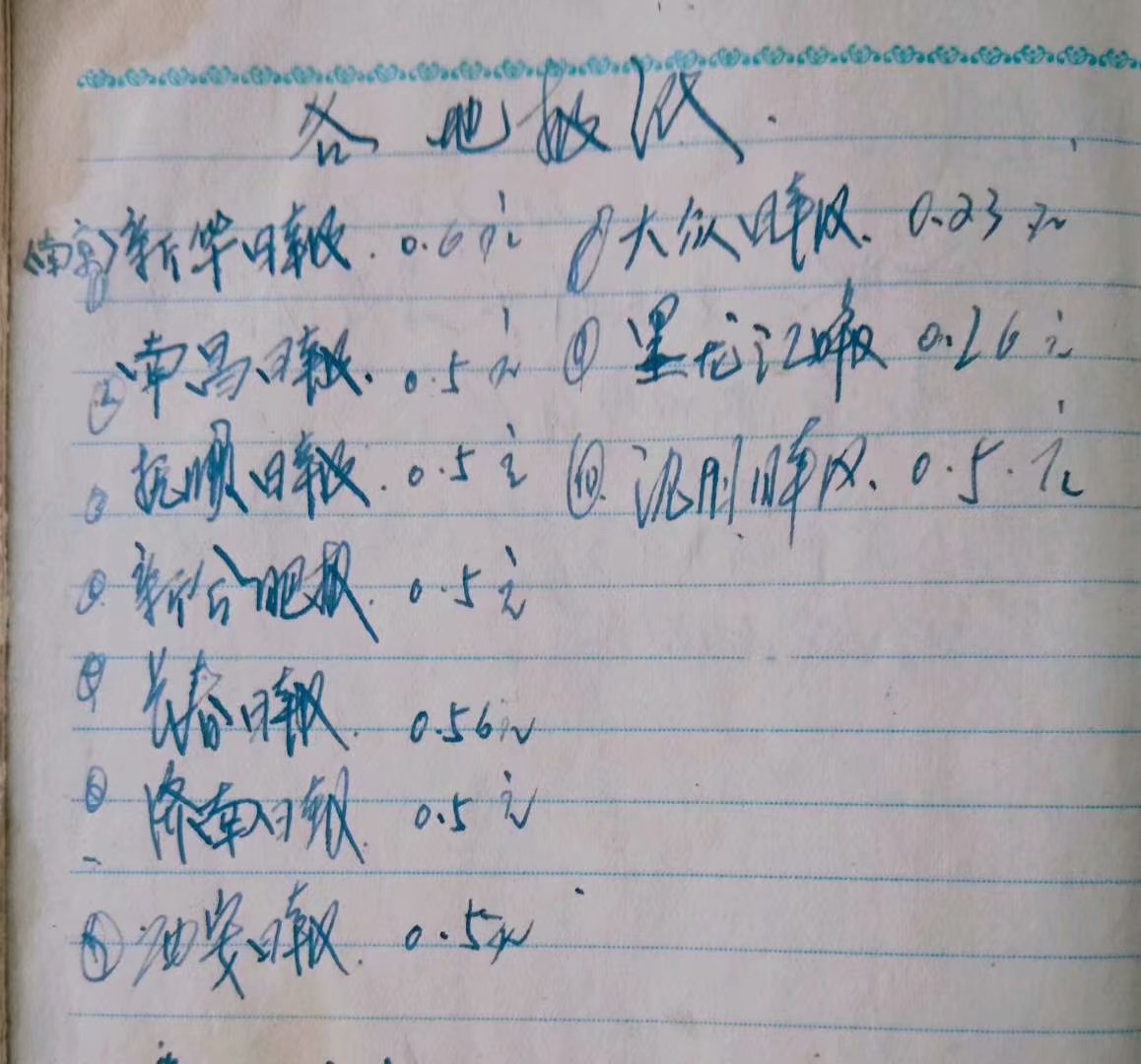

那是一个几近荒唐的年代。刚上学没几天,就碰到了“文化大革命”,书除了《毛泽东诗词》《毛主席语录》外,连正在翻的5分钱一本的《董存瑞》《黄继光》之类的连环画也成了“大毒草”。没书读怎么办?一方面积极响应学校号召订报刊。一年一份报纸五毛钱,利用寒暑假几位小朋友联合起来到山上打石头卖,忙乎一个假期能“分红”一两块钱,差不多够订份报纸和交一个学期的学杂费了。再就是那时候二哥已经上技校,家里有他用木板钉的书箱,立起来就是一个书架,中间一个横隔断,上下两排,里边有《野火春风斗古城》《解放战争回忆录》《三家巷》《钢铁是怎样炼成的》等书籍,不敢往外拿,晚饭后就点起墨水瓶做的煤油灯,看懂看不懂的,一看就是半夜,父亲不舍得吵我,常常无奈地催促:“朝营(小名),还不睡哩。”就这样度过了童年, 心灵深处明白了啥叫“如饥似渴”,根植下了一句话:

“人的生命只有一次……”

高中毕业,当兵了,军营直线加方块的韵律一直延续着读书的习惯,一月6元钱的津贴,不舍得乱花,就攒牙膏皮卖,一个牙膏皮2分钱,那时一本书几毛钱,攒上几个月,就够买本书了。在部队没机会进大学深造,就在军营里先报名上《刊授大学》,后又报名考上国家承认学历的“广播电视大学”,开始系统地扎扎实实读一些书了。《世界文学史》《中国文学史》《古代汉语》《自然科学史》,甚至《Basic语言》也能编出程序来,一本接一本的,战友们的枕头包的是衣服,我的枕头下是摞起来的书籍;熄灯号响过,大家都睡了,我却搬个小板凳借着走廊的灯光,嘴里叼支钢笔,在静静地翻书。回想那画面虽然没有“凿壁偷光”,可寂静的寒星下,营部院子里只有两双瞪着的眼睛,一双是哨兵,一双就是求知若渴的傻瓜蛋。书看多了,就试着写新闻报道,

有什么新鲜故事赶快记下来发往报社,最早发表的文章除了上小学时写的看《卖花姑娘》读后感,就是入伍后《河南日报》发表的“此爱绵绵无绝期”了,接着文章不知不觉地在武汉军区《战斗报》、解放军总政治部《解放军报》不时见诸报端。这一见报,成了人生的催化剂,逐渐脱离了基层连队,进入团、师宣传部门写起材料来。

读书也是一种攀登,一个山头又一座山头的持续登攀。转业了,再也不想编材料,但读书的念头依然挥之不去,向高人靠拢,向思想靠拢,向经典靠拢,向审美靠拢,一点一滴的,遇到能量趋同,就牵住了手。最震撼心灵的是《强者》,最崇拜的是《我与乔冠华》,曾带着妻子专门进京拜访,好不容易“按书索骥”,找到北京东单史家胡同51号院,迎接我们的却是厚厚的大红门;读书人还有种毛病,就是爱动笔,几次《平顶山日报》头条,引起单位领导的注意,又干起了写材料的“勾当”。自己深受读书其害,又深受其益,以至于从机关下到基层,还在鼓动职工多读书、读好书,走到哪里第一件事就是办“税官书屋”,那《人与自我》《人与国家》《人与世界》总是读得人热血沸腾;《大儒王阳明》里一句“破山中賊易,破心中贼难”的振聋发聩,到现在若一包一拉即爆的炸药,时时在头顶悬挂。读书就是这样,一句话能引来一本书,一本书读下来也往往就剩下了一句话,能留住一句话则这本书就成了永恒。读赵忠祥《岁月随想》,厚厚的一本书,读下来一句话最清晰:“一个人本事再大,如果没有朋友的帮助,就象一粒没有阳光和水分的种子,永远不会发芽。”并走到哪里,给弟兄们推荐到哪里;读木心作品《文学回忆录》《素履之往》《云雀叫了一整天》……一个系统,几百万字,字字珠玑,叹为观止,可一句话格外酣畅淋漓:“我曾见的生命,都只是行过,无所谓完成。”重重地镶嵌在灵魂深处。

常常有朋友问我,你走到哪里将书带到哪里,“手不释卷”,读那么多书干啥?说实话,没用,没有打算用它解决什么问题,也没有打算拿它攻克哪一个难关,书读多了,我深深地懂得“尽信书不如无书”这句话的内涵。书都是由人写的,要么是受人支配多所写,要么是凭个人好恶所写,“观念决定事实”,包括历史,读书能带来愉悦,洗涤心灵即好,典型的属于那种“心之所动”“无用之用”。如最近在网上购书,当读到周国平谈写作时,他说,他出几十本书,但最称意的还是第一本《人与永恒》,探究的欲望立即就驱使我“圈阅”了下来(其实,读之不然,那是后话);当在朋友微信看到李佩甫的《河洛书》,联想到正在追溯《道德经》的源头是否是“河图洛书”时,就瞬间发生了对接,毫不迟疑发出了“快递令”;一位朋友闲聊给我说,高哥,你读读《少有人走的路》吧。这一读,又产生了连锁反应,接着就是克里希那穆提的《爱的觉醒》《超越时空》,使思想进入到一个空灵的世界,对眼前的世界只爱不恨、无悲无喜了。

读书,更有味的是淘书。不是网上、不是新华书店,而是到地摊上古纸堆里翻弄。

那是一个雪后初霁,到京城办事,等把东西拿到手,还有三个多小时的空闲。干什么?去天安门广场时间似乎紧张,就在附近转悠吧。和煦的阳光,凉凉的清风,“本心书店”的标牌映入眼帘。一个销售旧书的铺面,进去就被发霉的气味充满神经。《一超直入如来地》,什么意思?捧在手里,翻来覆去。放下,拿起;拿起,放下。原来是讲明嘉靖年间的礼部尚书董其昌书画中的禅意,“书画之道,与政通矣。”拿下!接着搜寻,在一排发黄的挤得紧紧的队列里,出现了《复归于婴儿》,这不是剽窃我的话吧?写《越活越小》,曾产生“也许有一天,我闭上了眼睛不再睁开,那是从成人走向婴儿,从婴儿又回归母腹,完成了生命轮回”的感念。迫不及待地从书架上抽出来,是柯云路的名家心迹丛书,心灵之花的开放、在超越界限中发现界限、潜意识准确而丰富的语码、擦亮我们心中的灯……仅目录就够揣摩一番。

一间不大的小屋,被书架隔来隔去,空间像九曲回廊,人只能侧着身在过道里钻来钻去。我一个格子一个格子地看,一本一本地过目,在最下层、在最不显眼的角落里居然还睡着我久久期盼的书——《韩愈集》。韩愈,这个大唐帝国的政治家、文学家,初读他是在中学课本里《师说》、《子产不毁乡校》,再读是在工作岗位上《原道》《原性》《原毁》,但一直没遇到他一套完整的著书,却在这里发现了新大陆,也顾不得问价格了,又收获囊中。

一个小时、两个小时,过去了多长时间?看表已到下午三点,半天即去,该结账了。结完帐,一勾头,一摞书上出现了《静心》这个书名,“静心”,装的是啥?掂起一看,竟然是奥修的书,我心仪已久的印度的心理开悟大师出现在门口,给我摆着手。是不想让我走哇,如同一个孤独得找不到家的孩子,突然听到了妈妈的呼唤,突然发现了回家的路,刹那间的狂喜,也顾不得多少钱了,小心翼翼地捂在心口。

走出书店,回望“本心”,那么安然,那么慈祥。当与之“拜拜”时,毛阿敏春晚“世界因你而微笑”的旋律在周身激荡:“当黎明穿破黑暗,朝霞对着天空微笑……当歌声萦绕枕畔,婴儿对着母亲微笑,我们等待这一天啊,希望在心中奔跑……”

这种书店平顶山也有一家,湛北中路与迎宾路交叉口东“文脉书店”储藏也十分丰盛。

淘书往往有意外的惊喜,而阅读更是一种享受,与对面或站或坐那个“人”心与心的交流与碰撞,欣赏与抵触,开诚布公,不能有功利目的。否则,不仅不会感受到幸福和愉悦,还会滋生难受、不好受。

当忙完一天的工作后,当夜深人静,冲上咖啡或开启台灯,沐手静心,拿起身边的书,轻轻翻动着书页,将心思收拢到与书名交流,与文字交流,与古往今来的故事、思想交流,与每一个生灵交流上来,这种感觉若经行在孩童的肌肤之上或是在少女的发梢,心底升腾的唯有爱,唯有战战兢兢,唯有如履薄冰,唯有欣喜与接纳,如老子在《道德经》里的偈语:“豫兮若冬涉川,犹兮若畏四邻;俨兮其若客;涣兮其若释;敦兮其若朴;旷兮其若谷;混兮其若浊;孰能浊以静之徐清,孰能安以动之徐生。”读着读着,胸襟渐开,灵魂渐澈,好梦徐来,书里会显现一只潜心采撷、锐意精进、默然成长的虫子,如庄周梦蝶,殊不知是它或是我了。

7

7