在都市的屋檐下,在霓虹灯的不远处,有一条与都市节奏和霓虹灯色彩极不协调的小巷,在小巷的深处有一个几乎被人们遗忘的角落,这里住着一群不为人知的带着神秘面纱的女人。

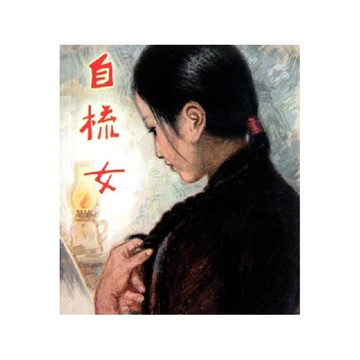

这是一个特殊的女人部落,这个部落由12名命运多舛的女人组成,她们自称是自梳女。“自己的头发自己梳,自己的衣服自己缝,自己的生活自己理,自己的苦乐自己享。”这是她们给自梳女的全部注释。

她们不是修女,却像修女一样守着贞洁,守着寂寞,吃斋拜佛,终身未嫁。

她们中最大的已经有94岁高龄,最小的也年近七旬。她们的身上写满了故事,她们的故事充满了神秘,她们的故事记载着一个时代一群女人的命运,她们故事的结束将使她们成为“中国最后的自梳女”而受到人们的关注。

那排爬满青苔的老屋,就是自梳女的“家”

在肇庆市端州区,有一个名叫塔脚的小巷,这巷子窄得可怜,最窄处只容一个人侧身而过。沿曲曲弯弯的石路前行,小巷的尽头是一排爬满青苔的老屋。一位带路的武警战士说,这里就是自梳女的家。

时值夜幕降临时分,小巷四周高楼大厦,灯火辉煌,这里与都市的繁华极不协调,却也有闹中取静的清雅。

小巷出奇的幽静,不见车来人往,不闻人声嘈杂,一扇扇门紧紧地关闭着,生活在这里的主人们似乎要将外面纷繁的世界拒之门外,独享这与世隔绝的清静。空气里弥漫着淡淡的草木香味,这香味是从观音堂里溢出的。带队的武警战士介绍说,这里的姑婆每天早晚要到观音堂上两次香,几十年如一日,风雨无阻,现在正是她们上香的时间。她们虽然不是教徒,可她们对神的膜拜决不亚于教徒的虔诚。

观音堂位于小巷的中段,据当地人介绍说,这座观音堂是清末的一位富家太太所建的,距今已有一百多年的历史了,当年的这座豪宅里设有祀堂、饭堂和住所,还有一口自用的水井,鼎盛时期曾有一百多名自梳女在这里居住,后来走的走了,没的没了,固守这个城池的现在只剩下最后的12个姐妹了。当年的“豪宅”在这高楼林立的都市里已不见风采,可在这座“豪宅”厚重的历史皱折里却留下一段沧桑的故事。

“豪宅”并不能写入历史,能写入历史的是“豪宅”里的主人们——自梳女。关于自梳女的历史,说法不一。据肇庆市史志办公室的权威人士介绍说,自梳女为广东省所独有,最早出现在顺德等地。大概在明末清初年间,顺德地区的桑蚕业日渐发达起来,过去足不出户的女人们成了养蚕、缫丝、织锦的好手,渐渐地有了能养活自己的能力。为了挣脱封建婚姻的枷锁,为了掌握自己的命运,一群有了自食其力能力的女人,像已婚妇女一样自己盘起头来,以示终身不嫁,后来人如此效仿,渐渐蔓延开来。

观音堂的大门上贴着一幅醒目的对联:清修自在菩提地,善行同登般若门。这大概是她们追求的人生境界了。岁月的风雨已将“豪宅”的砖墙侵蚀得斑斑驳驳,唯有院里的那口老井还像当年那样清澈如许,庙堂里的香火还像当年一样绵绵不断。如今的观音堂里不再住人了,当年的自梳女都有了自己的“家”,相继从这里搬了出去,可她们每天要来这里烧香拜佛,于是,这里又成了她们的精神领地和“大家”。如果她们中有姐妹要“西去”了,众姐妹们会一起聚到这个“大家”来,陪自己的姐妹走完人生的最后一程。

对于自梳女来说,观音堂是一个神圣的地方,她们不愿意让外人窥探这里的隐秘,也不愿意让外人打破她们生活的宁静。因了驻地的武警战士和这里的自梳女有“亲戚”关系,笔者破例地被获准走进这个神秘的世界,认识了这群颇具传奇色彩的自梳女。

一个家,一个女人,一段鲜为人知的历史

在观音堂的对面,有一张石桌和一圈石凳,这是自梳女们另一个常来聚会的地方。进入人生暮年的她们,大多数闲暇时光是在这里度过的。她们一起在这里聊天,一起在这里打发那些无法打发的生命时光。

夕阳的余辉照着石凳和石凳上坐着的一位老人,她目光凝视远方,神情庄重,远远地看去像一尊雕塑,她在看什么,想什么?没有人能够知道。

“姑婆,您好!”带队的武警战士主动上前打招呼,并送上给姑婆带来的礼物,一包水果和一桶食用油。

“又让你们操心了。”姑婆站起身来,带领我们走进不远处她的家。

姑婆叫夏惠甜,是年67岁,是自梳女中年龄最小的一个,她看上去比实际年龄大些,岁月的沧桑在她脸上镂刻下深深的皱纹。夏姑婆原本是个孤儿,不到一岁被当自梳女的姨妈收养,15岁那年,她像姨妈一样盘起头来当了自梳女,从此开始吃斋拜佛,过起了以织席为生自食其力的生活。她以勤俭为本,节衣缩食,到了上个世纪70年代初,用积攒下来的一千多块血汗钱买下了眼下居住的小窝居,算是有了自己的家。

当夏姑婆用那双干瘪如柴的手推开那扇陈旧的木门时,呈现在眼前的景物让笔者张大嘴巴只说了一个字——啊!屋子狭小而阴暗,一盏早该进博物馆的油灯闪烁着飘忽不定的光,墙上挂着一张看不出年份的老“黄历”,“黄历”的旁边贴着一张已看不出本来面目的年画。

“姑婆,今年是哪一年?”笔者问。夏姑婆摇头。

“现在是几月,今天是几号?”她依然是摇头作答。

(最后一代自梳女)

在下面的交谈中,令笔者咋舌,外面的世界她几乎一无所知。桌子上的茶碗里放着一枚一分钱的硬币,夏姑婆说是一毛钱,不知是她眼神不好还是根本就不认识钱币,竟然闹出差错。她说这钱是用来布施和行善的,遇有行乞者,布施给他们。不知今夕何年,不知金钱何用,不闻窗外世事,看得出这里是一个与世隔绝的清凉世界。屋子中央是一张简易的木板床,床上没有被褥,只有一张凉席,床上的凉席是夏姑婆亲手编织的,那精美的花纹仍能看出她当年精湛的手艺,过去以织席为生,现在人老了靠政府发给的救济金过日子。墙角里置放着几个鼓鼓囊囊的编织袋,里面装的是废弃的一次性的木筷子,姑婆说这是她从垃圾站拣来烧火做饭用的。虽然在现代都市的屋檐下,这里和现代文明相距甚远,整个屋子里找不到一件现代家用电器,没有电视,没有音乐,这是一个远离现代的世界。

夏姑婆的老屋,像一个笼子,除了一扇旧式的木门外,再也没有通向外界的路径了。与众不同的是,拱起的屋脊上有两个对称的巴掌大的玻璃窗,看上去如两只眼睛可以透视外面的世界,日月的光芒也同时从这两个天窗里照射进来,给这孤独而灰暗的老屋带来活力。

吴四妹可谓是12名自梳女中的“大姐大”了,她今年94岁高龄了,腿脚已经不太方便了,可生活依然能够自理。推开吴四妹那扇虚掩的家门,见她正倚靠在那张老式的竹椅上悠然地抽着旱烟,屋子里迷漫着草木香火和烟草混合的味道。屋子里很暗,但见烟窝里那忽明忽暗的暗红色给这沉寂带来一点生动。见客人来访,她表现得无动于衷,依然旁若无人地捧着她的烟袋,脸上毫无情感变化,一副超然于世的神态。夏姑婆说,大姐年龄大了,耳朵背了,腿脚也不方便了,这些年不再出门了,常常一个人坐在家里抽旱烟。笔者很想知道吴四妹的身世,可她从不对外人讲,年龄大了,耳背,很难再交流了。我们不愿意再打破这位老人的宁静,知趣地告辞了,临别,给她留下我们带给她的礼物:一袋水果和她平素爱吃的青菜。懂得人情世故的夏姑婆代她向我们致谢,吴四妹安然地抽着她的旱烟,烟窝里升起缕缕青烟,像在叙说着那苍凉而悠长的故事。

赵慧明老人是自梳女姐妹中唯一能写会算的一个,说能写,也只是能写出自己的名字,说能算,也只不过是能算算日常生活中简单的“豆腐账”。75岁的她,身体硬朗,腿脚勤快,买粮买菜的活计几乎是由她代劳了,她每天到市场去买菜,买回来再送到各家各户,她完全是自愿的。她说:“我们当自梳女都是自愿的,不是被人强迫的,直到今天我都没有后悔过。我想一个人成家负担的就是一家人,而一个人过只要负责一个人就够了。我年轻的时候,也想成个家,可那个年代年景不好,妇女没有社会地位,一个女人成了家,生了一群孩子,生得起养不起啊,身边很多姐妹被生活逼得走投无路,后来我横下心当了自梳女,养不起家就自己养活自己吧。年轻的时候我们靠织席为生,人老了咋办呢?好在有我们这些姐妹呢,大家互相帮助,互相照顾。平时我们都在自己家里过日子,到了过‘百岁’的时候,所有的姐妹都集中到斋堂里来,斋堂里有一口井,有三个灶,这一段日子我们姐妹一起过集体生活,要‘走’的姐妹安静地躺在斋堂里,由姐妹们轮流伺候着,那才是真正的福份呢。辛劳了一生,那时候觉得该歇歇脚了,姐妹们整天整夜地陪在你身边,直到‘走’了为止。我们虽然没有儿孙满堂的天伦之乐,可临终了一点也不孤独。年轻的时候我们织席卖席,常常是走东串西,现在老了,很少出门了,只有姐妹中有人过生日才聚到一起,各自出钱自办一桌酒席,在一起热闹热闹,我们在一起的日子很开心。”赵姑婆带我们去斋堂看了她们的灶堂和那口老井,她的心已经像那口老井那样沉静而清凉。

时年86岁的黄三妹身体硬朗,不久前摔了一跤,走起路来一瘸一拐的。黄姑婆是个性格开朗的人,说起自己的人生经历侃侃而谈。她说:“我家姐妹8个,大姐15岁被迫嫁给地主当小老婆,后来被逼上吊自尽了,二姐嫁了一个农民,不久丈夫病死了。那年月家里生活困难,我8岁那年,父母把我送给人家当养女,养我的人,我称她是姑太。姑太对我很好,我长大了、懂事了,才知道姑太是自梳女。姑太对我说,自梳女已经有一百多年历史了,当自梳女终身不嫁。和姑太一起生活的时间长了,接受了她的生活方式。18岁那年,姑太给我选了一个好日子,举行了仪式。那天早上,我早早地起来洗头,到了晌午,姑太开始给我盘头,盘头就意味着终身不嫁。姑太给我盘头很认真,似乎是在一根一根地梳,一根一根地盘,边盘边给我讲如何做人,如何做女人,如何做自梳女,讲到动心处,忍不住地流眼泪,那泪落在我的脸我的头上,一滴又一滴。那头用了大半天时间才盘好。那个仪式很普通,很平常,可对于我来说很庄重,很神圣,从那天开始,我觉得我长大了,像变了一个人似的。一个人生活,没感到有什么不好,过得挺自由,没有多少尘世间烦心的事。我们这些人很团结,一人有事大家帮忙。我们姐妹都是以织席为生,每天从早到晚地织席,织好了拿到集市上去卖,日子就是这样一天天过下去,一过就是这几十年。”黄三妹在平静地叙说这流逝的年华,没有自怨,也没有遗憾。

夏姑婆在自梳女姐妹中唯一一个“儿孙满堂”的人。50多年前她收了一个养女,如今养女也儿孙满堂了。女儿虽然不住在家里,可经常上门来看望,回报养育之恩。过年过节,女儿全家人都会来,儿孙绕膝,其乐融融。看着女儿有个幸福的家,夏姑婆由衷地发出感叹:现在世道不同了,再也没有人当自梳女了!夏姑婆屋里的墙上挂着他年轻时候的画像,那幅画像留住了她少女时代的风韵,也留下了一个女人和一个时代的话题。

走出塔脚巷,已是落幕时分,巷子里没有路灯,脚下的石板路凹凸不平,小巷不长,一头连着百年沧桑的历史,一头连着现代都市的繁华。路上,我一直想着夏姑婆说过的那句话——以后再也不会有自梳女了。

自梳女,兵儿子,一段人间真情佳话

又是一个日落黄昏的傍晚,自梳女们像往常一样走出各自的家门,围坐在石桌前聊天,这是她们每天的“必修课”,姐妹们聚在一起,聊那些平淡的、流逝的岁月,聊那些古老的只有她们才感兴趣的话题。自从她们和住地附近的武警战士攀上了亲戚,她们聊天的内容又多了一个新鲜的话题。

说起这门“亲戚”,有一段鲜为人知的故事。

那是十年前的一个夏天,端州区中队的武警官兵正在进行实弹射击训练,天突然下起大雨,为了防止武器受损,指导员韦现恒带领部队来到附近的观音堂屋檐下避雨。就在这时,观音堂里走出几位阿婆,见门口站满了拿枪的军人,个个怒目而视,像是受到伤害般毫不客气地下了驱逐令:“兵仔,快走开!”边说边一起上前,把前来躲雨的官兵一个个推到雨中。面对阿婆们这极不友好的举动,官兵们不解,指导员上前解释,反倒激起她们更大的不满,阿婆们转身去了厨房,拿来瓢盆,拉起了把武警官兵泼出门外的架势。不得已,指导员带领官兵们冒雨季赶回中队。回到中队,官兵们全都成了“落汤鸡”。

一场“暴风雨”之后,官兵们陷入了沉思:我们究竟做错了什么?她们为什么如此对待我们?后来从街道居委会得知,她们是自梳女,她们不完满的人生经历养成了她们与社会和人群格格不入的孤僻性格,老年的她们很孤独也很凄凉,她们需要帮助也需要关爱。了解了自梳女的情况后,官兵们心中的怨气烟消云散了,相反,他们身上多了一份责任,一份爱心。老吾老以及人之老,从此,官兵们带着诚挚的爱心走进这个特殊的女人部落。

几天后的一个周末,指导员带着水果再次来到塔脚巷,既然前来认亲,总是要带上一份见面礼。当指导员带着虔诚的爱心敲开六姑婆的家门时,出现他眼前的又是一个令人尴尬的场面:六姑婆开启家门见门口站的是那个雨天见到的军人时,一句话没说,砰的一声重重地关上了家门。又一次吃了闭门羹,指导员才从中悟出,要走近这群孤独的老人,还有很长一段情感距离。

“姑婆,我们是武警,是好人,不是坏人……”指导员站在门口苦口婆心地解释了半天,那扇关闭的房门始终没有打开。指导员的话惊动了邻里,周围自梳女的家门相继一扇扇打开了,她们用惊异的目光看着这群军人,注视着小巷里发生的一切。那是一个炎热的夏日,官兵们拿来铁锹、扫把和箩筐,把小巷的卫生彻底清扫一遍,把多年积存的垃圾全部搬运出去。官兵们走了,自梳女们在官兵们背后议论开来:谁说自古兵匪一家,我看这些兵真的是好人。

那天,84岁高龄的吴姑婆下地干活,突然胃病发作,倒在地上痛苦地呻吟,排长黄继强路过遇上,二话没说,背起姑婆将她送到附近的医院,挂号、打针、取药,黄排长跑前跑后,像照料自己的亲人一样照顾姑婆。事后吴姑婆逢人便说武警是好人,她出院那天,拉着黄继强的手流着泪说:“你们真的是好人,是菩萨,以前错怪你们了。”吴姑婆说,她自从当了自梳女,还是头一次流眼泪。

老姑婆们腿脚不方便了,官兵们经常要给她们买菜买粮,过年过节,把老人们接到中队和官兵们一起过。现任指导员李小平说,姑婆们长期生活在封闭的世界里,很多事都感到新鲜,每逢中队放电影,我们都把这些老人接来,她们中间没有人看过电影,可她们不排斥这个新生事物,并产生了浓厚的兴趣,现在场场必到。第一次接姑婆们来看电影,电影的名字叫《大决战》,看到解放军打仗死了那么多人,黄姑婆边看边流泪,电影结束了,黄姑婆拉着指导员的手问:“今晚这么多解放军到哪里去睡觉?”官兵们看黄姑婆那着急的样子,忍不住笑了起来,告诉姑婆说,这是演电影,不是真的。老人们身体大多有病,中队坚持派卫生员定期为她们检查身体。记得有一次卫生员小刘去为姑婆们检查身体,他要四姑婆卷起衣袖量血压时,四姑婆勉为其难地对身边的姐妹说,70多岁的人了,还是头一次让男人们碰我。四姑婆话刚出口,立刻引起在场的姐妹们一阵哄笑,大家笑,四姑婆也笑,大家一起笑得泪流满面。

离开平静的塔脚巷,我的心情却无法平静,看着这些风烛残年的老人,心里有股说不出的滋味。她们的故事也许很快就要结束了,可作为一页历史它将记录下这个时代女人的命运。

别了,自梳女!

别了,那个留给女人心灵创伤的时代!