A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: browser

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 150

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 150

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: mysqli::$ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: mysqli::$ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: mysqli::$ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 178

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: mysqli::$ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: mysqli::$expires

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: mysqli_result::$ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: mysqli_result::$ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: mysqli_result::$ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 178

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: mysqli_result::$ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: mysqli_result::$expires

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 178

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'expires' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 178

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'expires' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 178

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'expires' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 178

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'expires' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 178

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'expires' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 176

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 176

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 178

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'ip' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ip

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'expires' of non-object

Filename: libraries/CommonUtils.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/libraries/CommonUtils.php

Line: 188

Function: _error_handler

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/application/controllers/Article.php

Line: 79

Function: common

File: /data/wwwroot/www.yinheyuedu.com/index.php

Line: 315

Function: require_once

足迹在人间-银河悦读

加入书架

足迹在人间

足迹在人间

—— ——读陈漱渝《我活在人间》札记

作者:

邵魁

点击:2278

评论:23发表时间:2019-09-15 10:21:24字数:4061闪星数:6

8月27日,我应邀去阜成门外大街的陈漱渝老师家拜会这位当代著名学者、鲁迅研究专家。他把事先签了名字的长达43万字的自传体纪实散文《我活在人间》送了我。他在扉页上写道:邵魁兄惠存 陈漱渝 2019.8.25.他称我为“兄”我实不敢当。从年龄上说他是我的长兄(他1941年出生,我1948年出生),从学识说,他是我老师,我只是一个小学生。但他执意如此称呼,足见先生的平易近人,我尽管诚惶诚恐也无可奈何。同时,他又送给我他主编的《鲁迅情书全集》(中国青年出版社2019年7月出版,43万字)和载有他文章的《文史资料选辑》(第一七二期)(全国政协文化文史和学习委员会主办,中国政协文史馆编,中国文史出版社2019年7月出版)《文史学刊》(第九期)(中国政协文史馆编,中国文史出版社2019年8月出版)。

陈漱渝老师早年就读于南开大学,从师李霁野、唐弢、李何林等专家学者。他们都是鲁迅研究的奠基人,李何林先生是北京鲁迅博物馆的首任馆长兼鲁迅研究室的第一任主任。在各位先生的影响和熏陶下,陈漱渝对鲁迅研究产生了极大的兴趣。他说:《南开大学学报》是我的鲁迅研究的发祥地。(陈漱渝《我活在人间》072页 北方文艺出版社2019.9出版)《南开大学学报》为他开辟了一个专栏:叫《鲁迅研究资料》。他的早期鲁迅研究论文《鲁迅与“三一八惨案”》《鲁迅与女师大学生运动》《鲁迅在北京的教学活动》等,都是首先在这里发表的。1976年4月5日他由北京一五八中学正式调入刚刚成立的鲁迅研究室,开始了长达32年的“鲁迅饭”(陈漱渝自诩是“吃鲁迅饭”的)。他先后出版了两本鲁迅传记专著,一本是《民族魂——鲁迅的一生》。1981年8月27日至9月24日在《中国青年报》上连载,后经增补,于1983年由浙江文艺出版社初版。37年来,先后由北京出版社、中国社会出版社、江苏文艺出版社、漓江出版社多次再版,先后六次再版,发行达5万余册。一本是《搏击黑夜》,文史专家孙郁评价说“本传从大量文献里,穷原竟委,杂中取真,捕捉了鲁迅精神的闪光之点。文字间汇聚了丰富的人生:在浩瀚之中,得精妙之趣;于静谧之处,听远去的足音。作者以自己特有的方式,完成了与历史的一次对话。”2016年3月作家出版社出版,迄今,重印两次,发行达1.5万多册。在纯传记文学惨淡经营的当下,可喜可贺。

我和陈老师相识还要追溯到43年前。当年3月18日的《光明日报》发表了一篇署名“北京一五八中学 陈漱渝”的纪念北女师大学潮的文章(可惜我把题目给忘了,但我记得副标题是《学习<纪念刘和珍君>札记》),那文字、那文风、那文情,那翔实的史料,那鲜明的观点,一下子让我由衷地敬佩。于是,我冒昧地给陈漱渝先生写了一封信,表达了我学习鲁迅的迫切愿望。信发出去,我对先生能否回音并没有多大的希望。虽然同是中学语文教师,毕竟人家是京城名校,而我只是乡野草堂的小老师。

信发出去十天左右,我接到了陈老师寄来的明信片。老师告诉我,他已经调入北京鲁迅博物馆,工作在鲁迅研究室。明信片上虽然只有短短的几句,却让我欣喜若狂。

自此,我们开始了长达20年的神交。这20年,陈老师给我寄来许多鲁迅研究资料和他自己的著作。我每有问题向他请教时,他都是耐心细致地解答。可惜我天生愚钝,终了也没在鲁迅研究上作出什么成绩。自觉辜负了老师的期望。

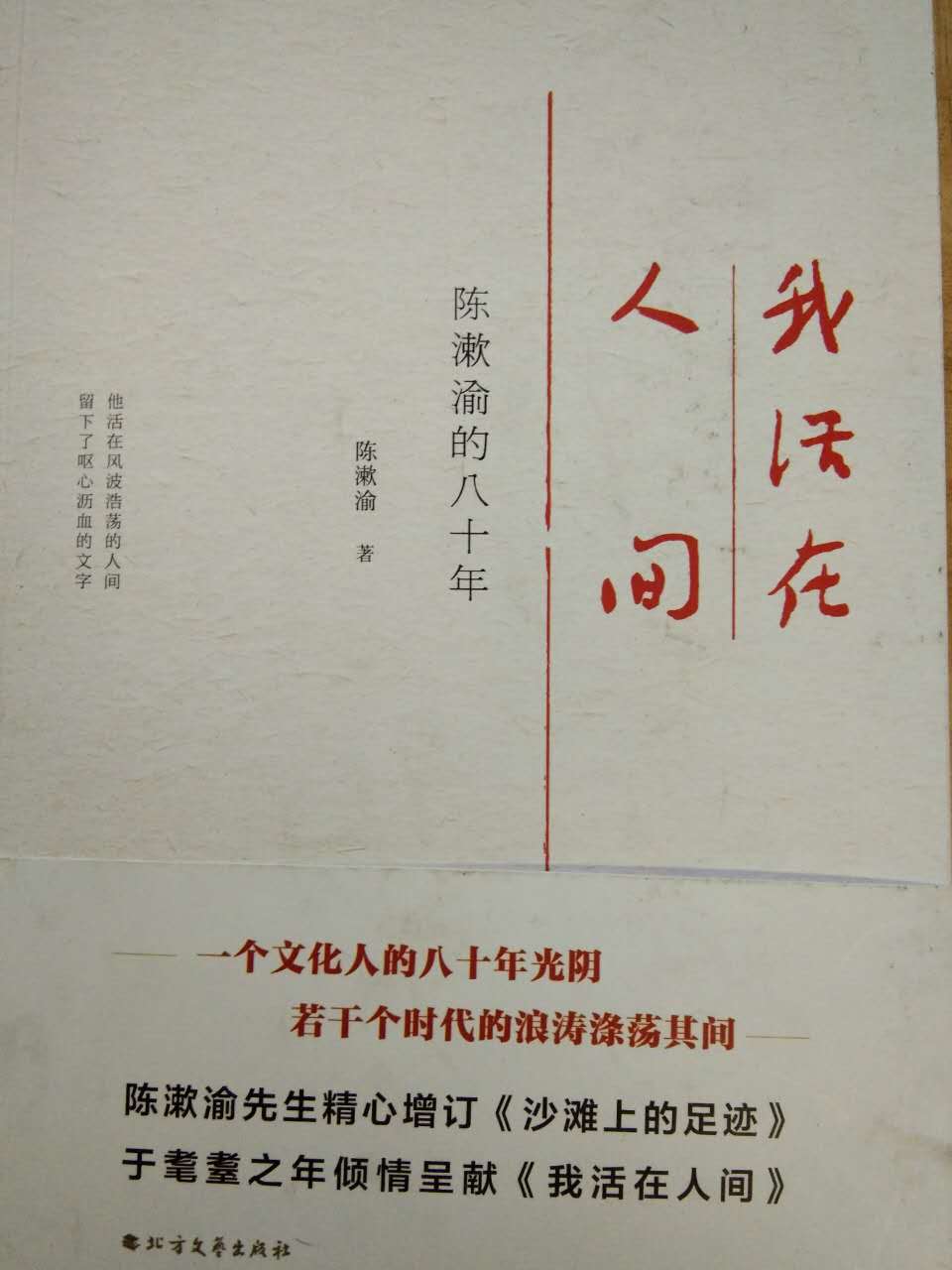

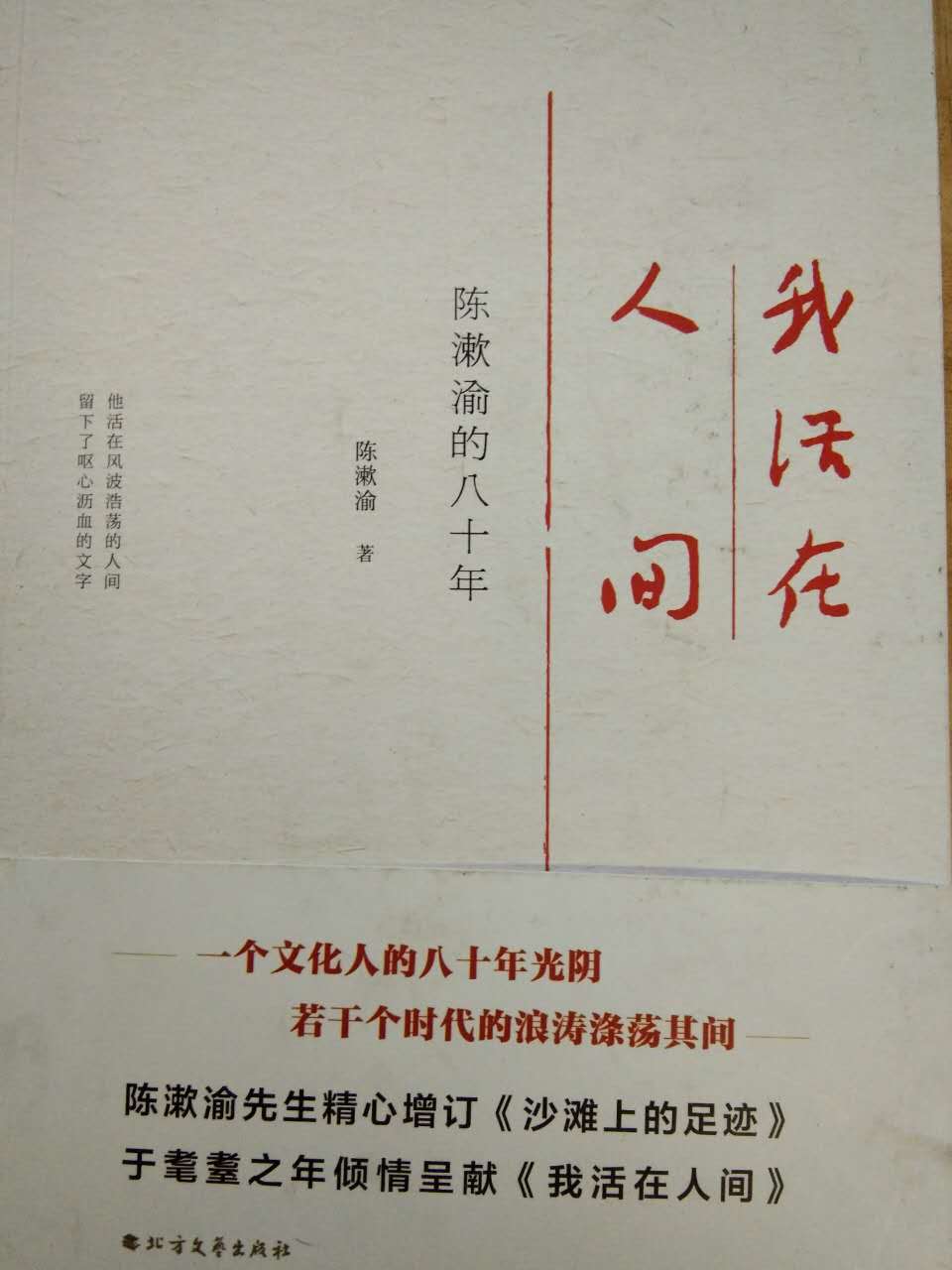

《我活在人间》是陈漱渝先生自传体文集的第三次再版。2010年8月,陈先生应中国出版集团东方出版中心的张大鸣之邀,撰写了题为《沙滩上的足迹》个人传记。之所以取名“沙滩上的足迹”,他说:“时光有如沙滩,任何人走过都会留下他的足迹。徜徉在沙滩上,也许能拾到形状各异色彩不同的贝壳,虽然没有黄金、钻石昂贵,但对于拾贝者而言,却能领略到为局外人所难以体会的乐趣。当然,赤足在沙滩行走,有时也会被不知道是什么东西扎得鲜血淋漓,然而这就叫作生命的本真状态。那伤疤就是曾经存活过的一种见证。不同人的足迹当然有深有浅,但无论深浅,都将被海风吹尽,被浪涛吹没,最终了无痕迹”(陈漱渝《沙滩上的足迹》初版后记。见《我活在人间》第437页)2016年8月,中国文史出版社为了策划“政协委员文库”丛书,再版了这本《沙滩上的足迹》。2019年4月,北方文艺出版社又第三次初版了陈先生的这本自传。更名为《我活在人间:陈漱渝的八十年》。陈先生在这里增补了“我的杂学”一章。

《我活在人间》形象而真实地叙述了作者这近八十年的人生。这里,我仅就“杂学”发表我的一些拙见。

陈漱渝先生说:“鲁迅研究对于我个人而言是一种‘正业’,其他研究在本职工作之外进行,是所谓副业,也是我的杂学。”先生所谓的“杂”并非“庞杂”,更不是“杂乱”,而是对与鲁迅相关的人物和史实的广泛而深入的研究。

陈漱渝先生研究鲁迅,也研究与鲁迅有关的人物,出版过很多名人传记,并且都有新的发现和新的见解。他认为“创作历史文化名人传记时,读者和出版方往往希望做到真实性与文学性的统一,即在尊重史实的基础上进行文学艺术创作,力求生动传神,追求本质的真实,塑造出饱满的人物形象,具有引人入胜的故事性和可读性。”(《人民日报》2019年4月2日陈漱渝《名人传记:真实性与文学性如何统一》)

他研究宋庆龄,“为了崇高的使命”,(1986年陈漱渝为了应北方妇女儿童出版社之邀写《宋庆龄传》抵达海南时《海南日报》发布消息用的文题。)到海南文昌考察宋庆龄的祖居。通过考察,他发现,“宋庆龄的长辈冒着生命危险漂洋过海的真实原因:贫穷”。(陈漱渝《我活在人间》第3228页)又“考证了‘宋庆龄原姓韩不姓宋’”。(《我活在人间》第328页)这些,原来都是鲜为人知的。他风尘仆仆去上海,得知当年担任宋庆龄秘书的张珏有一本工作日记保存在北京宋庆龄故居。他请示领导后,“查到了1970年10月2日宋庆龄宴请美国记者埃德加·斯诺的一份菜单:除北京烤鸭之外,还有糖醋鳜鱼、青椒核桃炒鸡丁。后来我写进传里,增添了一些生活气息。”(《我活在人间》第329页)在《宋庆龄传》里,陈先生“还提供了其他一些新鲜资料,比如孙中山在日本避难时期日本警视厅的监视记录,宋庆龄侨居德国期间跟邓演达的交往……”还相对完整准确地提供了“关于民权保障同盟和保卫中国同盟的资料”。“特别是宋庆龄在‘文化大革命’中的真实处境”,“在当时的确让读者耳目一新”。(以上引文均见《我活在人间》第329页)《宋庆龄传》一版再版,一册难求,就是因为它既有翔实新鲜的史实资料,更有形象生动的文学价值。

丁玲是中国现当代杰出的女作家,毛泽东主席曾赞扬她“昨天文小姐,今日武将军。”陈漱渝先生自中学时代就对丁玲的作品情有独钟。他说“原因就是作者用新的语言把读者带进了一个新的世界。”(《文史资料选辑》(第一七二期)第75页)陈漱渝研究丁玲,并担任了丁玲研究会的副会长,陈先生自己说“坦诚地说,这完全是由于丁玲夫妇的偏爱”。( 《文史资料选辑》(第一七二期)第76页)其实,并不尽然。更主要的原因是陈漱渝先生对中国现代文学对中国现代作家,特别是对与鲁迅有关的现代作家的特别关注。丁玲虽然与鲁迅的直接交往不多,但她毕竟是世人公认的中国女性文学的奠基者。陈先生在长达40年的丁玲研究中,发表了大量的独有见地的论文。如《丁玲与萧军》《 让事实和档案说话——丁玲与沈从文的两次精神危机》《丁玲冤案及其历史反思 》《关于“丁陈反党集团”的两次访谈 》《有关丁玲的苦难叙事——1957年批判丁玲反党集团纪实》等等。他称丁玲是“扑火的灯蛾”,是因为丁玲一生遭受过许多次不公正的批判甚至是囚禁,但她不抱怨不退却义无反顾。一旦“解放”,她仍然笔耕不辍,书写人生书写理想。她晚年的《杜晚香》《风雪人间》就是佐证。陈先生不仅研究丁玲的文学成就思想观念,也研究她的情感世界。说她“不仅在政治上是一只追求真理的扑火灯蛾,在情感生活中也是一只追求真爱的扑火灯蛾。”(《我活在人间》第341页)丁玲的这种“飞蛾扑火”的精神着实令人敬佩。

许寿裳是鲁迅的同乡挚友,又是于鲁迅同渡扶桑的同学室友。他们“同气相求,生死不渝”。(《我活在人间》第359页)“灵台无计逃神矢, 风雨如磐暗故园。 寄意寒星荃不察, 我以我血荐轩辕。”可见同心亦见同志。研究鲁迅当然不能不研究许寿裳,也离不开许寿裳提供的第一手资料。许寿裳的《亡友鲁迅印象记》《我所认识的鲁迅》《鲁迅的思想和生活》等回忆录,被看做是鲁迅研究的入门书。陈漱渝先生认为,许寿裳“一、不能单把他视为鲁迅的一般友人,他的确是一个改变了鲁迅命运的人;二、在二战之后台湾光复时期,许寿裳做出了历史性的贡献。”(《我活在人间》第360页)1998年3月26日,陈漱渝主持了“纪念鲁迅挚友许寿裳殉难50周年”的活动,还主编了《现代贤儒——鲁迅的挚友许寿裳》一书。并且为该书撰写了题为《薪尽火传,教泽永怀——许寿裳先生殉难五十周年祭》的序言。这位不被大家熟知的章门弟子在陈漱渝先生的研究中大放异彩。

许广平是“鲁迅的同行者”(陈漱渝语),是鲁迅一生的陪伴和爱人。鲁迅曾经说过,“他跟许广平共同生活的10年当中,创作成果超过了此前的20年。”(《我活在人间》第366页)研究鲁迅当然离不开对许广平的研究。陈漱渝先生早在1978年就写出了他的第一篇研究许广平的长文《“携手共艰危”——纪念鲁迅的亲密战友许广平同志》,(发表在《南开大学学报》,后收入《鲁迅史实新探》一书。)在这个基础上他创作了约15万字的许广平的第一部传记(许广平的一生)。(1981年5月天津人民出版社出版。)鲁迅的儿子周海婴亲自为这部传记撰写了序言。2011年有更名为《许广平传》(《人民日报》出版社出版)。在这部传记中,陈先生不仅搜集整理了许广平《鲁迅回忆录》(手稿本)和她的佚文《魔崇》等宝贵的文史资料,还鲜明地提出了自己对许广平的新认识新评价。

陈漱渝先生对巴金、冰心、胡适、林语堂、高长虹、张竞生等的研究别开洞天,使人耳目一新。先生的这些研究无疑是对中国现代文学史文化史乃至民俗史做出的突出贡献。

本网站作品著作权归作者本人所有,凡发表在网站的文章,未经作者本人授权,不得转载。

标签:

【编者按】作者和陈老师相识可以追溯到43年前,当时陈老师在京城名校,而作者只是乡村的一名小学老师。因为他们共同对鲁迅先生文字的热爱,一次普通书信的往来缔结了他们深厚的友谊。陈老师是鲁迅研究专家,出版大量有关鲁迅先生研究的著作。他研究鲁迅,也研究与鲁迅有关的人物,出版过很多名人传记,并且都有新的发现和新的见解。陈老师的这些研究无疑是对中国现代文学史文化史乃至民俗史做出的突出贡献。向陈老师致敬!感谢投稿银河悦读。推荐阅读。编辑:梦秋

加入收藏

闪颗星(点赞)

打赏作者

举报违规