1976年是我人生的一个加油站。当时,社会上有个口号,叫做:还我十年!还我青春!我每每上班都背个书包,下班后只要有机会,我就去上课,从补习高中文化,一门一门地学。即使我有了孩子,依然坚持学习。这一年,华国锋主席来到了首钢,他除了给首钢题词外,还题写了《首钢报》三个大字。自此,《首钢报》复刊。这给了我“先当记者,后当作家”送来了一缕光明。我开始给《首钢报》投稿。遗憾的是十投十次被退回!于是,灌进我耳朵里多出了风言风语,什么不安心工作啦、什么癞蛤蟆想吃天鹅肉啦、什么也不撒泡尿照照你是啥模样等等。我想:我的目标就是当记者,谁的舌头也休想挡住我前进的步伐。面对不理解我的风言风语,甚至是冷嘲热讽,我的座右铭油然而生:我活着绝不仅仅是为了让人去理解。

两年后,投稿的“泥牛入海”终于迎来了曙光——1978年6月30日星期五《首钢报》第13期 副刊百花第五期 “七一”专刊刊登我的散文《呵,鲜红的党旗》,标题与作者的名字是竖排行,在我的名字下面是金秋,即:已经在十里钢城名震遐迩的大诗人王金秋。我问编辑黄安,干嘛把我的名字写在前面?他对我说:“用你的文字多。”他的话,极大地鼓舞了我创作的信心。我几乎成了写作的疯子:蒸米饭干锅了,闻到糊巴味儿才放下笔;就连给孩子热奶,奶溢出来全然不知!一发不可收地给《首钢报》投稿——

1979年1月6日《首钢报》刊登我写的歌颂党的三中全会的散文《瑞雪兆丰年》,在首钢文学青年中产生强烈的反响,从而奠定了我的散文为钢城第一大家的基础。

1979年3月16日星期五《首钢报》第50期刊登我的散文《地基》。

1979年5月11日星期五《首钢报》第58期刊登我的散文《亡羊补牢 言之成理》。

1979年6月15日星期五《首钢报》第63期刊登我的散文《我爱我的厂徽》。

看到我的文字变成了铅字,我是多么兴奋啊!真的有似大文豪郭沫若说的那样:像掉进陷阱的狼一样嚎叫。

然而,我没有因此而陶醉不前。我牢记庄老师“先当记者 后当作家”的教导,要想当记者,必须学会采访,因为采访是记者的生命。于是,我开始实习采访。我是铸管车间的铸管工,与1000多度的铁水和铅粉打交道,又热又脏,其劳动强度是常人难以想象的。下班后,必须洗澡。我常常下班后顾不上洗澡,装个小本子和笔就采访。

仅举几个例子:

其一:厂里搞起了“增产节约运动”,我是丙班儿的,甲班儿接我们的班儿。我听说,甲班二完成班老工人朱德典想起了日本时期的“小轱辘马”铁轨被埋的地方,带人挖出来的事情,我下班就去采访,并且在当天写出了短通讯《挖宝》。刊登在1979年9月21日星期五《首钢报》第二版上。

其二:我听说拉管工康维允在“质量月”中一举得魁,就去拉管机旁采访他。他很忙,根本没有把我放在眼里,可以说,他就当身边没有我这个人!我不灰心,帮助他组合结晶器。看我满头大汗,他动了心,利用拉管间歇打开了话匣子。当天我写出了通讯:《为产品质量着了迷的康维允》,刊登在1979年9月21日星期五《首钢报》第三版上。

我特意在剪报上写上这样的字:本期连上两篇,戒骄!继续努力奋斗!连文自勉。

其三:我的采访视野从我所在的铸管车间扩大到兄弟车间。我听说机修车间的一个师傅捡到手表交给失主的事情后,便前去采访。写好后,被首钢宣传部出版的《春花处处》丛书录用。

其四:我的采访视野从兄弟车间到了全厂。得知:10月11日厂子完成了国家下达的6万吨计划,写出了《铸造厂提前八十天完成国家计划》的消息,刊登在1979年10月26日星期五《首钢报》头版。

其五:我的采访视野从全厂到厂外。《首钢报》副刊编辑黄安准备搞个《首钢史话》的专栏,约我写我们的铸造厂。我利用三班倒的业余时间,到家属区采访退休的老工人,还揣上两个馒头、一块咸菜,到首钢档案室查档案。数天后,也刊登在1979年10月26日星期五《首钢报》上。是第四版,题目是:《久保田铸管厂》。

其六:我的采访视野从铸造厂内外到了首钢公司。首钢公司武装部组织首钢高炮团到八达岭外的康庄高炮实弹演习,他们到《首钢报》社请记者随团采访。可是,报社因为人员紧张,派不出记者。武装部部长翻阅《首钢报》,发现有个叫赵连文的稿子见报次数多,而且他是铸造厂的,距离武装部近,大喜,马上派人到铸造厂去借我。后来,我才知道我所在的铸管车间主任不同意我去,武装部撂下6个子:非赵连文莫属!

厂里又不好拒绝武装部,强令车间放我,车间主任说,让他去也行,扣除他的奖金。是厂里的一位领导自己掏腰包当奖金给的我。而当时,我根本不知道。打靶归来,我把在靶场写的稿子交给《首钢报》。1979年11月9日《首钢报》第三版以整版形式刊登我采写的四篇通讯,等于是给武装部办了个专版。

厂里有人嫉妒我,说我不安心本职工作,尽管我在工作上勤勤恳恳;有的人还翻旧账用“反诗”歧视我;有的人讽刺我是“业余记者”;就连我的一个亲戚也对我说:“我不信你有了老二,你还能坚持写!”我的老二即将出生。我把亲戚的话当做动力,暗暗下决心:我一定能坚持!

那年月,我租住的是农民房,不足十平方米:一张双人床、一个大衣柜、一个三屉桌,连个吃饭的桌子也没有,拿床沿儿当饭桌儿。我写作就坐在一个小板凳上,趴在一把几乎一尺见方的凳子上,那就是我的书桌。一天晚上,有个朋友两口子到访,二人看到我趴在窄窄的凳子上写东西,我的两个孩子,小的在床上爬,大的用一双筷子当鼓锤儿,敲打一个铁皮盒子哄弟弟,感叹道:“你瞧瞧连文!声音这么大,人家照样写东西!你呢?咱俩就一个孩子,孩子一哭,你就写不下去了,说怕吵!”

《首钢报》想把我调到报社,总编刘洪坤亲自到铸造厂要我,车间就是不放,理由是“车间生产一个萝卜一个坑”,赵连文走了,没人干他的活儿了。后来,报社下通知让我办采写学习班,学期3个月。车间主任说:“这不是变相把赵连文调走吗?不行!”

那时候的我,真是喊天天不应、叫地地不灵!我只好咬着牙,保持沉默。结果肝火、无名火旺盛,不是牙疼就是身上长大包。当时,有的工友爱用“探脑奔儿”开玩笑,一次,我在厕所站在小便池解手,一个姓李的大个儿工友在我身后猛地弹了我一下,正好弹在我脖子后面要出脓的“砍头疮”上,随着剧疼我两眼发黑栽到了。吓坏了小李。我很快清醒过来,我反而安慰他,说:“你别怕,我没事儿!”

报社前辈杜义华喜欢我的文笔,他到铸造厂我的岗位安慰我:“小赵,千万别灰心!一定一定坚持写下去! 是金子总会发光!”我说:“谢谢您!车间领导就把我当做劳动力,不会发现发光的金子。”尽管如此,我不管是上班还是下班,身上全都带着一个采访本和一支笔。依然突发灵感,随时记下;依然在业余时间,迷恋采访。一次,圆珠笔芯油没了,我就用胶布缠上根保险丝当笔接茬儿写。

由于我工作的环境是高温车间,所以,有保健菜票,每日为两毛钱。能够解决一顿饭。我就自带米到茶炉房蒸饭,省下的钱到了月底买些食品、副食品与家人分享。有一回我上白班儿到茶炉房蒸饭,看到茶炉房女工一拐一瘸的走路,我就问怎么啦?原来她的脚崴了,班长不让他歇,原因是“百日安全无事故”还差两天就一百天了,就能够拿到安全奖了,如果她歇了,安全奖就泡汤了!我听后,顿时来了灵感,决定写篇讽刺性文章。

晚上,吃完饭,我女儿让我讲故事。我随手拿起一本名叫《秦始皇》的小人书,给她讲起来。之后,我就以《轻伤不下火线》为题写了一个叫小秦的青年工人在班上左脚崴伤,为了“安全百日无事故”弄虚作假,不许他开假休息的千字文。稿子寄到《首钢报》社,没给刊登。我以为编辑给枪毙了,没有当回事儿,渐渐地便给忘记了。

一个多月以后,即:1980年1月18日星期五《首钢报》第94期,把我这篇文章刊登出来了。正巧是我的儿子出生第三天,我还在沉浸在喜得二胎、30得子的喜悦中,一顶“你比四人帮”还坏的大帽子扣在了我的头上!

犹如晴天霹雳,差一点儿将我劈成两半儿!

给我扣大帽子的人是我的班长,他是老模范,也是铸造厂优秀共产党员证件0001号,他以此或自拍胸脯、或自伸大拇指炫耀。也该我“走麦城”:我们班上的小秦正巧崴脚了,班上的安全百日无事故恰恰还差两天!班长不让他歇。与我写的人物及情节全都百分之百地一致!不同的是:我写的时候,我班的小秦的脚还是好好的。任凭我浑身都是嘴,向老班长解释,他斩钉截铁蹦出8个字:“你写的班长就是我!”他的两只眼睛死死地盯着我,仿佛像要喷出火焰,一下子把我烧成灰。没办法,我找党吧!

给我扣大帽子的人是我的班长,他是老模范,也是铸造厂优秀共产党员证件0001号,他以此或自拍胸脯、或自伸大拇指炫耀。也该我“走麦城”:我们班上的小秦正巧崴脚了,班上的安全百日无事故恰恰还差两天!班长不让他歇。与我写的人物及情节全都百分之百地一致!不同的是:我写的时候,我班的小秦的脚还是好好的。任凭我浑身都是嘴,向老班长解释,他斩钉截铁蹦出8个字:“你写的班长就是我!”他的两只眼睛死死地盯着我,仿佛像要喷出火焰,一下子把我烧成灰。没办法,我找党吧!

向党小组长竹筒子倒豆子,一口气说完。他吧嗒吧嗒地抽着旱烟袋,双眉紧锁,将烟袋锅儿往鞋底子上狠狠地一磕,厉声道:“小赵!你对党不老实!你写的就是咱们的班长!”我真是跳进黄河也洗不清了!

无奈之下,我对小秦说明原委,我又加了一句:“你是文化人,听后一定明白!”不料,他从工具箱里拿出了那份报纸,抖得咯咯作响,“连文,你写的就是我!”老班长是个大老粗,除了认识自己的名字,还认识“甲乙丙”。又是无巧不成书,在报纸我的文章旁边有一篇以“甲乙丙”为写作方法的小品文,老班长用颤抖的手指着“甲乙丙”愤愤地说:“小赵,白纸黑字,甲班儿、乙班儿、丙班儿,你写的就是咱们铸造厂的甲乙丙三个班儿!

你想当记者,没门儿!这里是铁棺材,许你进!打我这儿你就休想你出!你就死了这份心吧!”组员当着老班长的面儿,就跟躲避瘟神一样远离我,即使是开班前会、班后会,原本在两尺来高的即是工具箱又是连成一体的座位挤在一起的工友也使劲往两侧移动,不肯挨着我。

1982年的春天来到了。我遇到了我的第一个大恩人。

他叫刘震,广宁村人氏,是明朝大将广宁侯的后人。他年轻时与我的大哥是工友,也是好朋友。他对我说:“老六,你那么能写,到我那儿吧!我正需要笔杆子。”算起来,有10多年我和刘震没见过面了。我脱口问道:“您在哪个厂呀?”他满脸堆笑地告诉我:“在厂容办公室。你别的就甭管了!来了,好好宣传宣传首钢的绿化、美化吧!”他扬起的手用力往下一垂,有如千军万马不可阻挡一般。我打量着他:还是记忆中的瘦瘦的高个子,还是记忆中的那张有棱角的脸;他头上戴顶搭拉着帽檐儿的旧帽子,一身皱巴、胳膊肘破个洞的工作服,一幅地地道道的老工人模样。我没好意思问他在那儿干什么,随便应了一声。没想到,第二天厂容办公室就来人到我们厂子调我。

这个人就是厂容办公室人事经理王文浩,他是我的第二个大恩人。

可惜,没办成——厂子不放我。王经理没有灰心,次日,他打破先到办公室签到的惯例,骑着自行车直接从家里去我们厂。厂里还是不放我。那年,王经理已经50多岁了,头发都白了。老人家还是不灰心,再次日,他第三次又来到我们厂。这一次,他又吃了“闭门羹”。三次都没调成,比三顾茅庐请诸葛亮都难!要是换个人,第四次肯定不会去了。可是王经理偏偏又去了!

王文浩经理的执著与他那种不达目的不罢休的精神,正是决定我人生命运的一个突破口,也正是我对他千恩万谢的原因。

“这个老头儿,真较劲!”我们厂子里的头头这样评价王文浩经理。他们向王经理摊牌了:“我们可以放赵连文,不过,有个条件。”

“请讲。”老王不卑不亢。

“让他带走三个人。”市面上时兴的买东西搭东西的风气,居然也渗透到人事部门的调配上来了!是赶时髦?还是变相刁难?三个什么人?当然是不受他们欢迎的被认为调皮捣蛋的人了。

“我一个人不好做主。我回去商量一下,明天我一准给你们个信儿。”

又一个新的一天又开始了。

东方又大又圆又红的太阳贴在车间的玻璃窗上,将温暖变成光线投在我一侧背上。我该下夜班了,正低着头专注地清扫机器,做着交接班的准备——预告着一个夜班又拿了下来。忽地,我的后背挨了重重的一记拍,我侧身一瞧,是下班前向车间履行公务进行汇报的班长回来了。

“你小子,嘴还他妈的挺严!”班长他是大老粗,说话爱带脏字,“他妈的”更是他的口头禅。我朝他笑了笑,没说话。他趁我扭身继续擦拭机器,猛地又给了我屁股一巴掌!“下了班,洗完澡,你到厂部办理调离手续!”

下了班,我根本没顾上洗澡,直奔厂部。在有关手续上总共盖了13 个章——13 个关卡全部通过!

“我自由了!”这是我从心底发出的声音。

天空格外蓝,太阳格外艳,就连地上的小草也变得分外漂亮!我真想低下头一棵一棵地亲它们。

“喝水不忘挖井人”,我发誓要以涌泉报给挖井人刘震,他究竟在我新的单位是干什么的?

新单位用地上盛开的鲜花,天上飞翔的和平鸽欢迎我。我含笑仰望鸽群,猛然,“老六!老六!”空中传来喊我小名的声音。我转身定睛,在由一字排列着若干棵合欢树树冠组成的起伏的绿云托起的办公楼走廊上,一个人正满脸堆笑地向我挥手,他,正是刘震。

这一天,我首先知道的是刘震的职务,他,是我新单位的第一把手。

我永远要感谢的第三个恩人是首钢的第二把手——首钢党委副书记赵玉吉。

1985年我分到了两室一厅的新楼房,从而,结束了我租住十年农民房的历史。当我拿着钥匙激动地打开新楼房的房门时,我欣喜地点燃了一褂鞭炮,喜庆的响声、浓浓的烟雾充满了所有的房间。我一口气翻了几个跟头,真有如腾云驾雾一般。

装修完后,我把母亲接来。她老人家望着洁白的墙壁,瞧着宽敞的房间,一脸的喜气,不禁感慨道:“你们哥们儿这么多,咱家又那么穷,我和你爸爸没有能力给你们盖房。首钢给你盖了这么好的新楼房,你一定要好好干,报答首钢!”

母亲给了我创作的灵感,当夜我写出了散文《乔迁之喜》。很快,《首钢报》刊登了这篇散文。很快,赵玉吉给首钢党委宣传部、《首钢报》领导写了封信:《乔迁之喜》这篇散文我看了好几遍,有一股深沉的感人的思想力量。像这样的大手笔,我们应当重用。于是一纸调令飞到我的单位。很快,我成为了《首钢报》社的一名记者。从此,我如鱼得水,月月出色完成承包字数(见报14000字)。总编叫我“拼命三郎”。

上世纪八十年代初,首钢正是作为国务院改革试点单位,是我人生中激情燃烧的岁月,也是我的黄金时代。

对了,我曾经发过一个誓:待老班长退休后,我一定向他解释清楚当年我写《轻伤不下火线》一文的真相。以解开他的心结。这一天终于等来了,而这一天,我早已成为了首钢报社的记者了,而且是专门完成领导交办任务的大记者、钢城名记者了,他见到我,我伸出手,他却把手背到了身后,任凭我怎么解释,他的一双眼睛如当年:始终死死地盯着我,仿佛要喷出火焰……

我从首钢日报总编室退休后,有两个心愿:先写一部以家乡石景山为题材的长篇小说,再写一部以首钢为题材的长篇小说。

截至目前,我退休10年,两个心愿实现了:从我的出生地赵家大白墙铁匠铺写起,以百年前八国联军轰炸石景山八大处招仙塔为引子,主题为:抗击八国联军,弘扬爱国主义精神的38万字的长篇小说《满族一支》,由作家出版社出版。第二部是37.5万字的以首钢为题材的长篇小说《铁血风流》,由中国文联出版社出版。

当我把创作的第一部长篇小说送给我的老师庄海泉的第二天,庄老师特意致信给我:1900年坐落在京西八大处的招仙塔遭八国联军炮轰后,有多少人为这座辽代所建的古塔惋惜?有多少中华好儿女伫立在这座辽代所建的古塔废墟前百感交集,发出“不忘国耻 振兴中华”的誓言?

没有人统计过。只有招仙塔心知肚明,却不能告诉世人。它和世人共知的是:没有一个人为此写出一部长篇小说。

没有人统计过。只有招仙塔心知肚明,却不能告诉世人。它和世人共知的是:没有一个人为此写出一部长篇小说。

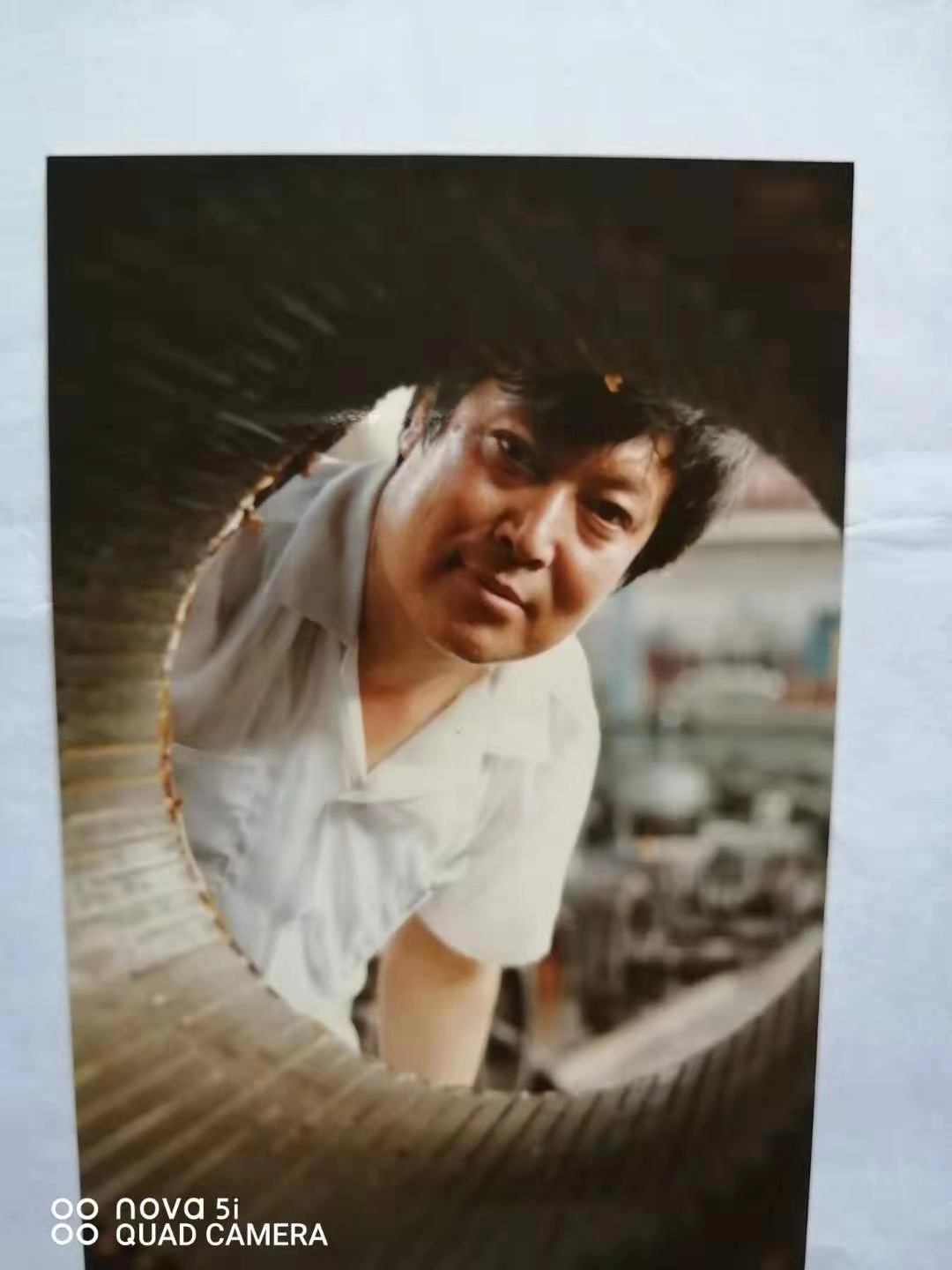

假设我们可以把时间定格,那么,我们就将它定格在公元1900年,并以此作为纪年。我们再假设时间是一辆车,当它的车轮行驶了1949年,古老的中华大地发生了翻天覆地的巨变:中华民族的伟人毛泽东在天安门向全世界庄严宣告:中华人民共和国成立了!中国人民从此站起来了!这一年,在八大处山脉的西延长线至翠微山下模式口村的西麓赵家“大白墙铁匠铺”,诞生了一个男婴。这个男婴于在他花甲之年将至从八大处二处灵光寺招仙塔废墟生出灵感,写出了抗击八国联军、弘扬爱国主义精神的长篇小说;也就是在八大处招仙塔被八国联军的炮火毁坏100多年后,有了第一个以此作为题材创作出弘扬爱国主义精神长篇小说的人。这个男婴是谁?他就是共和国的同龄人赵连文。(左图:采访体操王子李宁)

长篇小说《满族一支》出版后,《北京晨报》是这样进行推介的:

这是一部京味小说,演绎了百年前石景山八大处一带的风土人情。作者用抗击八国联军的故事,将民俗传说串联成一个整体,力图复归英雄传奇的故事模式。

乡土文学是当代文学重要的发展方向。因后现代社会的碎片化,令都市人失去了归宿感。当我们脚下的这片土地不再神奇,不再能给予我们情感、价值观的支撑时,则我们的内心又将如所依托?寻找生命的根脉,这是现代化背景下无法抹去的乡愁,正如马尔克斯之于《百年孤独》、巴尔加斯.略萨之于《绿房子》,甚至还包括米兰.昆德拉那些对布拉格充满激情的描写。当代文学正在用最大的真诚,面向故土而呼唤。

此后,我又创作完成了两部长篇小说:《妙严公主》《情系江南》,待出版。现在,我依然笔耕不辍,进行着文学创作。继续在我中学时代我的班主任兼语文教师庄海泉指引“先当记者,后当作家”的人生之路上生命不息,笔耕不辍。

2019年8月10日 星期六

6

6