我要变成那样了。我怕。来啊!到我身边来。快来!

——那是1996年的初春。巴黎。圣伯努瓦街的某间公寓。一个八十二岁的老妇,在她生命最后一刻发出的嘶哑的呼喊。

她垂下了布满眼角纹却依然迷人的双眼。浑浊的眼睛,再也流不出一滴泪。衰老的脸上,是一层一层的皱纹,像没有颜色的梯田——这是她中国北方情人眼中,永世爱恋的备受摧残的面容。

她八十二年的生命中,始终将爱,看作是世界上真正重要的东西。将无法去爱,视作一生中所能发生的最糟糕的事。她的体内,涌动着原始的本能的情欲。她渴望爱,更渴望被爱,那种渴望是植入骨髓的,能将她吞噬。

是的,她是杜拉斯。无与伦比的杜拉斯。无可复制的杜拉斯。

时间定格在1996年3月3日8时。早晨的第一缕阳光,还未曾照进已然没有生息的房间。床头边,花瓶里的玫瑰凋谢了,鲜红的花瓣上生出黑色的斑点,密密麻麻的,散开令人窒息的迷雾般的沉寂。

花瓶里的水早就干了,却是无人晓得。那几天里,她身边的人忙着照顾她,忙着与她告别。那是一场无声的告别,令人恐慌的但不是最后的告别。

影片《情人》中的最后一个镜头在我眼前渐渐拉伸,拉伸……直到那个黑色影像,以极其缓慢的速度缩小,直到缩至一个黑点,我还是没有看清她老去的容颜。我只看到了她不再纤细不再柔美的背影。

我只看到,在那个阴暗的下午,在那间堆满了书的屋子里,她裹着黑色的衣服,头发微卷,乱糟糟的,坐在宽大且杂乱的书桌前写作。

那时的她,是真的老了。她经历了战争。经历了比战争更为残酷的死亡。经历了比死亡更为煎熬的绝望。她的母亲、弟弟都死了。她结婚生子又离婚。她写作,在绝望中孤独地写作,在孤独中绝望地怀念。

电话响了。是一个带着中国口音的男人,是她最初的爱情,是她散失在中国北方的情人。他的声音颤抖着,低低的,还是如初次相遇时那般的怯懦。他说:我只想听听你的声音……我依然爱你。我根本不能不爱你,我会一直爱着你,直到我死。

这个如罂粟花般妖艳盛开的女人,一直到七十岁时才动笔写《情人》。她将那个中国情人在心中封尘了半个多世纪。

在那个看不到云彩的下午,她接到他的电话。那通电话,像是一根魔棍,嗵嗵,嗵嗵,敲开了尘封的记忆。

想起她说过的话:我在十八岁的时候就变老了。

十八岁那年,是她离开西贡的日子。一离开西贡,她就感觉自己老了。

她要回巴黎了。她穿着旧时的裙子,戴着旧时的帽子,站在船上,靠在栏杆边,看着岸上的人互相拥抱,告别。她突然有点伤心,和他之间,连个告别也没有。

船,开动了。突然,她看到了一辆熟悉的车,乌黑锃亮的车。在对岸的广场上,在广场的角落里。他坐在车里,无声无息,一动不动。

她与他隔海相望,她知道他在看着自己,她想哭,想喊他,想扑入他的怀里。可是再没有可能……

船,离岸越来越远。她离他也越来越远。最后,汽车看不到了。港口看不到了。她什么也看不到了。除了海,苍茫的海。

她闭上眼睛。她再也见不着他了。

有一晚,船行驶在印度洋上。船舱里异常闷热,她走到甲板上,靠着栏杆,望着黑漆漆的大海。一首钢琴曲,就这样飘入她的耳朵。她的心被琴声击中。

她哭了,哭得声嘶力竭。那首曲子,让她想起她的中国情人,她把他弄丢了。她将他推到另一个女人的身边。一时间,与他过往的种种开始回放,他对自己的深情,他对家人的宽宥,他花在自己身上的钱,他投入的一切,在那个漆黑的夜里,她陷入了无边无际的后悔中,在大海上,在琴声响起时,强烈的无助感、失落感突然到访,然后将她一点点地碾碎。

她的爱,在那一刻猛然觉醒。她才知道原来自己是爱他的,深深地爱着他,只是不愿意去承认罢了。

为什么要离开他?为什么要漂洋过海?

——这是一个谜,对她来说,到死都无法解开的谜。

所有的一切,都不可能再从头开始。

很多人在读了这部《情人》后说,他们之间没有爱情。有的只是激情和欲望。

不!我宁可相信,他们是相爱的,只是他们之间有着太多的不确定,太多的不坚定,因此,在泱泱乱世,于浑然不觉中辜负了爱。

如果我是一个男人,也会情不自禁地爱上她。爱她年轻美妙的身体,爱她自由奔放的灵魂,爱她带着诗性的唯美,爱她唯美中的混乱,爱她混乱中的坦白。

有谁会不爱这样的女人?

难怪,在很多年前,当那个中国北方男人,在湄公河边的渡口一眼望见她时,就沦陷在她深蓝色的眸子里。

那年,她十六岁。肌肤白皙,双唇如玫瑰绽放,她穿着宽松的茶色丝质连衣裙,脚踏一双磨破的廉价高跟鞋,头上戴着一顶不合时宜的男式礼帽,趴在船栏杆上,眼神游离,带着一点小忧伤,看着远方。

三十二岁的他来自中国北方城市。着一身白色西服,从乌黑锃亮的高级轿车里走出来,温文尔雅。他掏出手帕,优雅地擦去额上的汗珠。他从铁制的烟盒里取出一支英式纸烟,刚送到嘴边,还未曾点燃,便一眼望见了前方充满异域风情的白人少女。

他一步一步地走向她,踌躇的步子,慌乱的心。他用老套的方式与她搭讪,一次又一次,看到的却是她眼神中流露的不屑。

一艘渡船,载着他们行至对岸的西贡。空气中氤氲的烟雾,缓缓升腾又渐渐落下,撩拔着他们内心潜藏的欲望。湄公河上,移动的渡轮,污浊的河水,漂浮的垃圾,满目的疮痍。

这便是在湄公河畔,他们第一次的相遇。

他意乱情迷。她欲擒故纵。

无论是在哪个年龄段去读《情人》,你都会被小说中无处不在的杜拉斯所俘虏。她将自己放在小说里,又一次次企图将自己抽离。在这种混乱的过程中,她绝望地呼唤着,这种绝望是蚀骨的,与这部小说相遇的人,谁都无法幸免,被杜拉斯式的绝望逼到一个角落,无路可退。

杜拉斯又是一个能将情绪传递给读者的人。这种传递是一种能力,在我有限的阅读中,在女性小说作家中,具备这种能力的除了杜拉斯,就是张爱玲了。杜拉斯的这种情绪是建立在语言上的,小说中那些看似平静浅淡的叙述,加上苍凉的语调,总是会在不经意间将你带到她的情绪中去。这种情绪就是绝望,带着无以言说的沉痛。沉痛,是这篇小说的燃点。

每位大师在成为大师之前,必定要经历苦难,经过磨难。苦难是一个作家隐秘的宝藏,而爱情则是灵感的催生素。杜拉斯的人生中不乏苦难,从孩童到少女、成年再到暮年,她所经历的种种苦难,唯有自知。

杜拉斯的生命中也不缺爱情和激情,但是,她的一生都是孤独的,尽管她有好多情人。她的情欲,是一条奔腾不息,永不枯竭的河流,而造成她内心和灵魂对情欲的饥渴,最根本的原因是幼年时爱的缺乏。

时间到了1991年。她得知,她的中国北方情人去世了。而且已经死了好多年。一日下午,七十七岁的她站在公寓落地窗前,抚摸着当年他相赠的指环,自言自语道:我从来都没有想到过你会死,在我还活着的时候你死了……然后,她放声大哭。

虽然在那个时候,她的身边有另一个情人,可他却是一直存在着的,为此,后来,她又写了一部《中国北方的情人》,想以文字挽留他。虽然他已经死了。她在写这本书时,以文字的方式和他私语。她很想,他就在自己身边,和他做爱,和他一起吃饭。她回忆着往昔的时光里,自己对他说过的每一句话:

我来这里,是为了你的钱。

你父亲说得很有道理,因为我迟早会离开这儿,不再爱你。

你结婚后再来这儿与我相聚,就只有这一次,记得吗?你曾答应过……

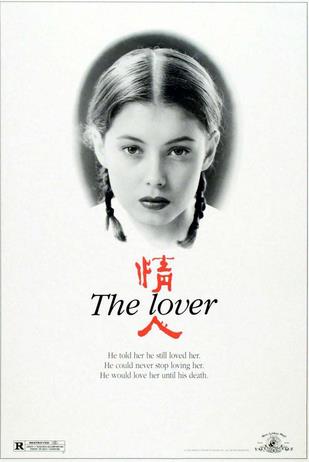

杜拉斯的《情人》在1984年摘得龚古尔文学奖。到了1992年,让•阿诺导演的同名电影将杜拉斯和情人这两个字捆绑在一起。由梁家辉和珍•玛奇演绎的《情人》传至国内,杜拉斯的倾慕者与日俱增,可谓泛滥成灾。不幸的是,一部《情人》,令杜拉斯近乎成了一个写畅销书的通俗作家。

影片《情人》中有这样一个镜头:

杜拉斯的中国北方情人跪在地上,眼中含着泪,请求父亲让他迎娶自己深爱的白人少女,可最终还是遭到了父亲的拒绝。

最后,他选择了认命,选择了吸食鸦片,以此麻木自己的灵魂。他心灰意冷,但他还是不能舍弃父亲的财富,再加上得不到她爱的回应与鼓励,同时又迫于种族和家族的压力,只好遵从父命,与从未谋面的女人结婚。

没有爱情的婚姻,娶谁都是一样的,他娶进家门的只不过是一个会传宗接代的女人,而不是妻子……这是很多年后,她重回西贡,在湄公河畔,跟随他多年的司机说给她听的话。

一日,在车上,他将母亲留下的指环套在她的手指上。这枚指环,不可能将她套在自己身边,也许会给她以后的生活多一份保障。除了这,他更奢望的是,在分开的日子里,这枚指环能替他陪护在她身边。有一天,她会明白,他是那么那么的爱她。这枚指环,能让她想起自己,哪怕只是偶尔的,极少极少的。

他们站在河边,他卑微地向她索求着爱情,只要她答应成为他的妻子,他便会带着她去任何一个她想去的城市。冷风吹来,他柔情地问她:你觉得冷吗?随后,他脱下白西服,披在她的身上。他坐在她身边,陪她看着远方,听她喃喃自语:那里有我母亲的故事,以及我未来的生活,有一天,我要把这些都写下来……

风沙漫漫,西贡堤岸的黄昏开始沉降。暮色中,两个人怀着不一样的忧伤,伤感着各自的伤感。

在他婚前的某个雨夜,她坐着人力车来到他的居所。他躺在地上吸着鸦片。像他父亲那样。自从他母亲去世后,他父亲就躺在床上吸鸦片,再也没有起来过。

他说,我能做的只有抽烟了,我已没有了希望,没有了爱情,似你在数月前离开越南一样……你会坐着“阿历山大”号离去,你望向我,我没有你的爱而死亡。

那一刻,她如何能抗拒得了这般深情。她说,你结婚后再来这儿与我相聚,就只有这一次,记得吗?你曾答应过……

他结婚了。婚礼非常隆重。他是中国有钱人家的少爷,但在那个婚礼中,他就像一个没有思想的木偶人,木然地受人摆布。木然是他献给这场没有爱情的婚礼唯一的表情。

张灯结彩的船只开过来,大红的八人大轿停下来,喜庆欢快的唢呐吹起来。他直愣愣地看着眼前即将成为自己妻子的女人,多想红盖头下的那张脸是他熟悉的——有着白皙的肌肤,深蓝的眼眸,红红的嘴唇。

在那时,她也是伤感的。只是她的伤感,他并不晓得。她靠在离他不远的栏杆边,用忧伤的眼神,看着一场不属于自己的婚礼。

他几次抬头,与她的目光相接,太多的痛,太多的不舍都在那一次次无奈的相望中。那一刻,已无需多言。世间最深的无奈莫过于——

你结婚了,可新娘不是我。

我结婚了,可新娘却不是你。

又是一个雨夜,她穿着黑色的雨衣,像一个幽灵,来到他的居所。

这间屋子里,曾经留下过无数欢愉,如今已没了他的身影。床上没有床单,只有裸露着的床垫。桌上的花瓶不见了,闹钟在滴答滴答诉说着关于离别的开场白。她起身,去给屋子里的植物浇水,才发现叶片低垂、萎谢。原来,这植物和人是一样的,从葱绿变成枯黄不过只是短短几天的事,就像他们的爱情,枯萎是一生中最后的模样。

在阴暗的房间里,她蜷缩着,像一只被射伤的小兽。她花朵般的身体,绝望的眼神,愤怒的吼叫,啊!啊!啊——在那个落雨的深夜变成一种绝唱。她孤独地等在空荡荡的房间里,无望地等着她的情人推门而入,将她拥入怀中。

她想到那个男人曾帮她洗澡,用温水擦拭她的身体,俯身亲吻她,温柔爱抚她。他们在那张床上做爱,一次又一次,不管不顾,他是多么迷恋她的身体。他曾说,她的肌肤有一种五色缤纷的温馨。他晓得她的饥渴,所以他会倾尽所有去满足她,让她癫狂,让她永远记住那个下午,那个美妙的时刻……可是,那个男人已经成了别人的丈夫。想到这儿,嫉妒让她发疯,她原本可以拥有他,将他留在自己身边,可是骨子里的清高还是让她说着令他伤心的话,做着令他伤心的事。

多年后一个冬天,是在早晨。我在一场迟来的小雪中,重读杜拉斯的小说《情人》,回忆着在十六岁的芳华里,她和中国北方男人的情事。她的语言那么美那么细碎那么灰色,那些断裂的句子,像一个个于镜头中戛然而止的沉默,冲击着我周身的感官。

在某个飘雪的黄昏,我的视线穿越层层光影,经过西贡堤岸那条充满着俗世烟火味的街市,心脏被杜拉斯的语言挤压着,揪成一团。可我,还是不愿意放开。

打开这本《情人》,走进杜拉斯用语言和激情筑造的往事中,每一个人似乎都成了故事中的某个人物。在西贡的烛光餐厅与她共进晚餐,在堤岸的街市和她擦肩而过,又在街角的咖啡馆与她相遇,在特鲁维尔海边公寓的客厅里,在涌动着酒精和烟雾的空气中,我们听她唠叨着她的中国北方情人。她的语言像是在低吟,又像是狂卷的北风,将我们推入她的长夜里,在她的故事中,在她的情爱中沦陷,一次又一次。

杜拉斯从来就是个骨子里清高的女人,她不愿意成为别人的传奇。到了晚年,她甚至不管不顾地公开申明,不愿别人为她写传记。她固执地认为,她一生的传奇只能由自己来写……可她最后还是死了。人一旦死了,万事不由己。

从国外到国内,多少人深深地爱上她,迷恋她,进而研究她,各种版本各种语言的《杜拉斯》遍地开花。在那些人的心中,似乎情人就是杜拉斯的代言词。但我晓得,她的身上还有很多不为人知的优点,她会烧菜做饭,会打理花草,她除了是一名作家,还是一位很优秀的母亲,导演,戏剧家。除了出现在小说和电影中的十六岁那年相遇的中国北方情人,她还有很多情人。每一次,她都投入真情。

这些并非都是她所愿意看到的——到了暮年的杜拉斯,更多的是喜欢安静的生活。写作,听音乐,喝酒,去海边散步。她心中真正想要的爱,也许就是以一种沉默和陪伴的方式存在的吧。

她在春天出生,又在春天去世。她的出生日和死亡日在时间的概念上都是一个双数。这不是巧合,这隐喻的是什么,我亦是难以表述的。

但我晓得,她宁愿死后,装在一个小小的棺材里,里面有尸体有她写过的书还有爱情。她宁愿穿着红色的毛衣,坐在特鲁维尔的海边,吹着海风,听听海浪的声音,然后在心里默默地思念他——思念那个满足了她少女时代所有幻想和渴求的中国男人。

是无数个沉寂的夜,她的魂魄将顶开棺盖,飘到堤岸街市深处的那个居所。那是西贡堤岸的一条街市。白天喧嚣。晚上沉寂。湿漉漉的石板路,杂乱的街市飘散着呛人的烟火味。他们第一次幽会,在他的居所。木格子百叶窗,滴答滴答的雨声。房屋角落的窗台上是两盆葱郁的植物,屋顶下缓慢旋转的吊扇,在潮湿阴郁的房间里,他无力抗拒她的坦白。

他说,我们还是走吧,日后再来。我怕自己会爱上你……

她说,我宁愿你不爱我。

他说,你确定要这样吗?

她说,是的。我不喜欢你的滔滔不绝,请你对待其他女人一样对我。

她走到他身前,眼中满是饥渴。他心中的欲火被她的眼神点燃。他用颤抖的手握住她的双肩,褪去她的衣裙、内衭……

影片只是小说的另一种表达。小说用语言描述情节,影片用肢体呈现人物的内心与情感。在电影《情人》中,导演让•阿诺用电影的表现手法,唯美地呈现了小说人物心中纷纷的情欲。影片《情人》中,你能感受到的就是两个字——很美。很美。

梁家辉饰演的中国北方情人,沧桑中带点俗世的不羁与风流,甚至是一点点猥琐。他家境富有,在堤岸有豪宅,西贡当地的房产都在其家族名下。他与白人少女之间的交往,始终带着无法言说的试探,带着各种隐藏性的抗拒,其中还不乏轻视。他的身上,有一种表情,是能让人轻易爱上的,那就是明明富甲一方但眼神依然有怯懦,还有那因深爱、嫉妒、失望而含在眼眶中的泪。

珍•玛奇饰演的白人少女,更是无与伦比地演活了少女时代的杜拉斯。将一个少女的仓惶、兴奋、得意、悲伤、脆弱交织在层层光影中。是影片交错纷呈的光影感,让《情人》变得浪漫唯美。

来,我们一起来回顾那些浪漫的片段:

在湄公河畔相遇之后,她接受了他要送自己回学校的请求。

黑色的小轿车离开码头,穿过繁华的西贡中心城区,穿过葱郁的树林,开上了一座木质的桥。车开始摇晃,颠簸,坐在车里的两个人,终于在一次不经意的晃动后,有了身体上的第一次触碰——他用手去碰她的手,带着一点点试探,小心翼翼的,他看上去好紧张的样子。她的脸上有些慌乱,有些期待,他们的十指交叉,随即缠绕……他传递给她爱的讯息,表达了他的渴求。在她下车前的那一瞬,她潮红的脸,炽热的眼神,语无伦次的低诉,是爱的脉络与回应。

她放学了,看到他的车就在前面。她走向他,那个时候的她像个天使,那么优雅,那么深情。隔着一层玻璃,她闭上眼睛,将自己的唇印在窗上。他在车内迎合着,像她一样闭上眼睛。这是比任何直接了当的性爱镜头来得更具杀伤力的。于是,他们之间最后的一道因陌生而存留的墙体,轰然倒塌。

那个下午,在人们充满猜疑和鄙视的眼神中,她直接坐进他的轿车,来到他的居所。推门进去,她是那么迫切地要和他纠缠在一起。她幼雏般的身体,对他来说是深蓝色的海,和他第一次看她时的深眸一样,掉进去了就会被淹死。

做爱的时候,他在她耳边说:你以后会记得这个下午。即使你忘记了我的长相,我的名字。他不可抑制地爱上了她,他心里最深的痛就是清清楚楚地知道,她不爱自己。她爱的只是自己的钱。因此,在西贡的高级餐厅内,他表现得那般高高在上,他说:我不能娶你,我们之间发生了关系,因为你已经不是处女了。

她吃着食物,心里藏着无比的落寞,但依然假装不在乎,笑嘻嘻地回应他:那太好了,反正我不喜欢中国人。

在无数次的云雨之后,她依然对他说,我不爱你,我来找你,是为了钱。面对着这样一个极其坦白的女人,他的心开始痛了。是的,他是个既可怜又可悲的男人,他占有了她的肉体,却无法征服她的灵魂,更无法让她爱上自己,除了钱。在精神上,他是贫穷的。他们是很匹配的一对,同样贫穷,同样饥渴。除此,他比她更可怜的是,他没有选择婚姻的自由,说到底还是为了钱。到了最后他穷得只剩下了钱。

尾声

我已经老了,有一天,在一处公共场所的大厅里,有一个男人向我走来。他主动介绍自己,他对我说:我认识你,永远记得你。

那时候,你还很年轻,人人都说你美,现在,我是特为来告诉你,对我来说,我觉得现在的你比年轻的时候更美,那时你是年轻女人,与你那时的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容。

——这一段描写出现在小说《情人》的开篇,后来成为情人之间的经典对白。

还是在西贡。

还是在堤岸。

还是那条烟火味浓重的老街。

还是在老街深处的那处居所。

是的,那是一个闷热难耐的夏天。

在这之前,他们已经分别了好多好多年。

他说:我们永远不再见面了?永远?

她说:是的,永远。除非……

他说:我们会忘掉的。

她说:我们会和另一个人拥抱,亲吻,做爱。

在电话中,他们低声哭泣。

他说:然后,有一天,我们会爱上别人。

她说:会的,会爱上别人。

他们,陷入了沉默。再一次哭泣。

他说:有一天,我们会和别人说起我们的过去。

她说:是的,等再过一些日子,我会把我们的故事写出来。

他说:我们都会死的。我是看不到你写的了。

她说:不,你得答应我,必须要死在我后面。那样,你就会为我伤心。你会想我。

他说:不,我一定会比你先死。是的,我快死了。

她说:我们都会死的。我们的棺材里会有尸体还有爱情。

他说:我想在死之前见你一面,最后一面。

她说:我怕,我很怕见你,很怕。

她没有答应,也没有拒绝。

他们没有约定见面的时间。他知道她一定会来。

在他的居所里,他等了她一天,两天,三天。等到第四天的时候,她来了。

她从巴黎坐船回到西贡。她慢慢地穿过堤岸的长街,来到他的居所。她推门而入,看到木格子百叶窗上沾满了尘土,吊扇在半空缓慢地转动……

她说:我来了。

他老了。干瘦干瘦。头顶光秃秃的。他颤颤巍巍地走到她身前,低下头吻她的额。他浑浊的眼睛里落下两滴眼泪,落在她苍老的脸上。

他看到她手上的指环。脸上有了笑容,像个孩子一样笑了。

他说:现在我知道了。

她问:知道什么?

他说:知道你是爱我的。

她说:晚了。我们都快死了。我老了。在十八岁那年就变老了。

他说:我记得你。那时候,你还很年轻,人人都说你美,现在,我是特为来告诉你,对我来说,我觉得现在的你比年轻的时候更美,那时你是年轻女人,与你那时的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容。

是肖邦的圆舞曲,低沉的,隐秘的,久久的,叮叮当当,当当叮叮,当当——琴声穿过1996年初春的最后一场雨,惊醒了她的梦。

琴声,此消彼长。恍惚中,她听到一个女声的旁白:

这是一场令人目眩的爱情。

始终没有结果。永远没被遗忘。