上世纪六、七十年代在农村出生的赤壁人,大抵都做过放牛伢。

记忆中,已经模糊我是哪年开始成为放牛伢的。母亲说我8岁时开始下田插秧,挣工分补家里超支的窟窿。依此推测,大概是1970年前后时间的事了。

当年,我们虎形唐家是一个小村子,属于老新店公社(仅辖朱巷、马蹄湖、石人、新貌四个大队,即现合并后的新店镇朱巷、官仕坳两个行政村)朱巷大队的第8生产队。队里有十几头牛,属于集体财产,集中关在队里统一建的一栋牛栏屋里。但照看放养,则由每家每户负责,由队里记工分。十几头牛,几乎是清一色淡棕黑色的水牛,唯独我家看管是黄褐色的黄牛。那个时代,牛是农民的宝贝。谁家看管的牛肚子没有吃饱,不仅看牛的人会挨训,家里还要被扣工分。

队里的牛,大多由孩子去放。我因在母亲的娘家湖南株洲读了一年级后再回赤壁,比他们晚了一些加入放牛伢的行列。记得我是冬天从湖南回来的时候,奶奶见有太阳,就烧了一锅热水在屋外给我洗澡。那些小伙伴们故意逗我,问我是否记得他们的名字,想不想和他们一起去放牛。我那时能听懂湖北话却不会说,就用地道的湖南株洲话一一回答,惹得他们一个个不停地大笑。

在此之前,我家的那头黄牛,一直由六十多岁的爷爷照看。爷爷原本居住县城的“一条龙”,是粤汉铁路的火车司机。由于有过当司炉的经历,特别会把握火候。抗日期间蒲圻铁路桥被炸毁后,他逃难到了新店,凭着这一特长成了远近闻名的厨师。我接过放牛鞭后,爷爷就相继被区或公社的卫生院、供销社及学校请去当炊事员。

我们那帮放牛伢的头,是我的堂姐,叫春梅。我们两家共同的先祖是在虎形唐家出生的,后来分支搬到了县城,与留在村子里的这支,隔了十几代。我爷爷的爷爷,和她爷爷的爷爷,是同一个人。她的父亲是过继到这个村子里的,而我爷爷是躲日本人逃难到这里的,加之没有出五服,所以两家特别亲。

春梅姐是1962年春天生的,俗称“梅儿”。每次放牛、打猪草都是她带队。一起放牛的孩子中,和我们同年的有好几个:月半夜(正月十五)生的月英(俗称月儿)、细成(俗称细婆),是我们的父辈;耀清(俗称耀儿),是我们的爷辈。大一点的有1960、1961年出生的和珍、东山(俗称贱儿),小的有1963年生的伏生,也是我们的父辈。春梅姐尽管辈份低,但有主见,知道哪个季节到哪里放牛、打猪草。每次放牛归来,不仅牛的肚子吃得圆鼓鼓的,还能打回一篮猪草。所以,那些辈份比我们高的放牛伢,也乐得听她指挥、安排。

那时,我们放牛是统一行动。去得最多的,是与湖南临湘市定湖镇交界的马蹄湖。马蹄湖上接新店河,下接黄盖湖入长江,水草丰茂。那里有我们村的田地,有一望无垠嫩绿的牧草,是最理想的牧场。附近洪山公社月一、月二和我们新店公社马蹄湖大队的孩子们,也大多牵着牛在那里放牧。

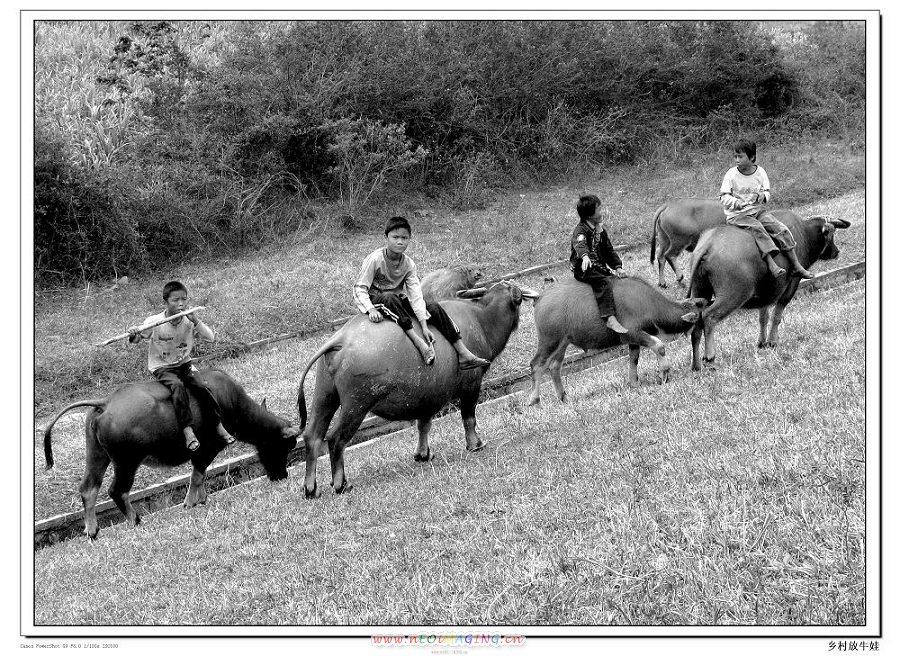

每次凌晨出发去马蹄湖,都是我家的那头黄牯牛打头阵。出发时,大家还有说有笑,有的哼歌,有的故意双脚夹紧牛肚、扬鞭发出“驾”的声音。颇似清朝诗人陆师《骑牛歌》描写的那番:“牛背儿童自放歌,头头注涧复逾坡。问渠何法牛驯扰,鞭挞无惊刍牧多。”不一会,就昏昏欲睡了。我们这些放牛伢,每天基本上都是睡梦中被大人叫醒,手将眼睛一揉就出发。放牛回家后还要接着上学,加之小孩子的瞌睡本来就多,在牛背上摇摇晃晃就趴着睡了,仿佛睡在摇篮里一般。现在想起来,那是一副多么美妙的牧牛图啊:寂静的原野上,一头黄牛带领着十几头水牛,驮着十几个熟睡小孩,深一脚浅一脚地向目的地前进,矮山和树木慢慢移动到身后。那些牛也很有灵性,待我们一觉醒来,就已经在马蹄湖里欢快地吃草了。

有一次,我们在与夏家岭李家交界一口叫新塘的水塘上方荒地放牛时,细成兴致大发,带着我们翻鹞子。随着“哎呀”一声清脆的童声,细成惊恐地叫了起来:“我的右手肘怎么啦?”接着,钻心的疼痛袭来,他忍不住嚎啕大哭。我们这些孩子哪见过这样的场景?一个个惊慌失措地围了过来。春梅姐说:“不好,细婆的手断了(骨折了),赶紧回家。”那个时候的医学不发达,小孩子又喜欢动,总是用左手去弄右手,以致留下了后遗症。

最有趣的,是伏生。我们放牛,不是牵着牛绳,而是把牛绳缠绕在牛角上,叫做“抛牛”。她看到我们这样做,叫和珍帮她也照着做。我们的牛吃饱后慢慢地回到了原地,而她家的牛则不怎么合群,不知跑到哪里去了。看到我们牵着牛要回家,她急得直跺脚,冲着和珍就吼:都是你,不然我家的牛咋会不见了?

每年的5月下旬至6月上旬,是江南的梅雨季节。那个时候的赤壁农村,还没有雨衣雨裤。农民下田、下地干活,只能头戴斗笠,身穿蓑衣。放牛伢早起放牛,也是这般打扮。那情那景,恰似唐朝诗人储光羲《牧童词》中写的那样:“不言牧田远,不道牧陂深。所念牛驯扰,不乱牧童心。圆笠覆我首,长蓑披我襟。方将忧暑雨,亦以惧寒阴。大牛隐层坂,小牛穿近林。同类相鼓舞,触物成讴吟。取乐须臾间,宁问声与音。”恍若一道亮丽的风景。

在我放牛伢的生涯里,还有过差点被淹死的经历。

有一年秋季的下午,我们在村外与车埠烂泥坑黄家交界的地方放牛。见旁边有一口水塘,我们就把牛“抛”在山上,下塘去打猪草。那时,我还不会游泳,看到水塘中央有一大片“筛草”,就径直趟了过去。没想到,这是一口锅底状的水塘。我的脚下一滑,便溜向了水塘中央。出于求生的本能,我的两只小手不断地在水面“扑通、扑通”地抓。眼看水面就要淹过我的头顶,一起在水塘里打猪草、同样不会游泳的小伙伴们见状,拼命地呼喊,惊动了正在山坡砍柴的爱成、汗成两兄弟。爱成赶紧丢下手里的砍柴刀,飞快地奔向水塘,跳进水里将我救出。也就是从那开始,我积极练习游泳,以防不测。

爱成和汗成月英的哥哥,分别大我5岁和2岁,是我的族叔,也是我的同班同学。1977年下半年我们一同读高二时,爱成弃笔从戎,穿上了军装。他退伍后,被安排在新店纸厂工作。一次,在运造纸的原料回新店时,车上捆纸箱的绳子松了,他爬上车厢去紧绳子,意外地从车厢上摔下,英年早逝。汗成和亲朋出发去接他的灵柩回家时,正碰上我结婚去迎娶新娘,没能见上他最后一面,这也成了我心中永远的愧疚。

直至现在,我还记得每天凌晨放牛前,奶奶为我拌糯米粉的情景。那种舐犊之情,令我终生难忘。糯米粉,是糯米炒熟后磨成的粉,一般贮存在陶罐里。吃的时候,打开密封的陶罐,用勺子舀半碗,加糖兑开水搅拌均匀。这是一种技术活,开水加多了稠稠的,加少了不均匀,真难为了没有干过活的奶奶。每天晚上睡觉前,奶奶总是先把水烧开,灌进开水瓶里。凌晨起床后,摸索着点亮煤油灯,把糯米粉拌好,再叫我起床,吃完了去放牛。奶奶从小生活在城里,是大家闺秀,出嫁时有丫环陪嫁,喜欢看书,还爱抽烟。和爷爷一样,一辈子没有干过农活。那时,父亲每次外调回家,都会在给爷爷奶奶带烟的同时,买上一本书给奶奶看。父亲应征入伍时,我尚未满月。欢送新兵的当天晚上,赵李桥区大礼堂被挤塌,父亲的腿也被砸断。伤愈后,无法再去部队,也从事不了体力劳动。后来,上级领导为照顾他,让他参加外调。一大家子人吃饭,仅母亲一人在农村干农活。“穷人的孩子早当家”,我只能过早地参加集体劳动,下田插秧、放牛挣工分,补超支的窟窿。

随着弟弟妹妹慢慢长大,我把放牛鞭交给了弟弟,结束了放牛伢的生涯。但儿时放牛时的场景,却像电影一样,时常在我的脑海里萦绕。说实话,在当时的那个时代,无惧风吹雨打、寒风刺骨,起得最早,活动范围最广,最天真无邪,最自由浪漫、无拘无束,最吃苦耐劳,最具有责任心的群体,可谓是放牛伢。他们相互之间,没有猜疑,没有世俗,没有功利,也不受上代恩怨的影响,只有一种与生俱来的原始、朴素情感和童真。

“日月逝矣,岁不我与”。当年的放牛伢因打拼和外嫁,天各一方,也都做了爷爷奶奶。但是,我却始终无法忘记,那天真烂漫的放牛伢生涯。虽然,她像燃过的美丽烟火,不能重新绽放,却永远在我的记忆里闪烁。而那种骑在牛背上一路向前的感觉,一直引导着我在生活中体验成长的艰辛和快乐,在追寻中领悟和反思人生,脚踏实地,一步一个脚印地向前迈进。