“我在故乡之外,念在故乡之内”

回眸千千,离开故乡已五十多年了,但内心深处总有割舍不断的情怀。

由于那个年代,我没能给故乡,家园留下一幅画面及照片,可家乡的一抹夕阳,一缕炊烟,一座老屋,一条大河,一块方田,一棵古树,一群伙伴都永远地留在了我记忆的深处……情意深深,思念长长!

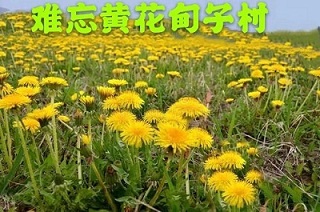

在辽中县北,曾经有一个美丽的村庄,那就是我的故乡一一黄花甸子村,顾名思义,村里过去肯定有过大片的草甸和盛开的黄花……或许这里曾经是座美丽的大花园。

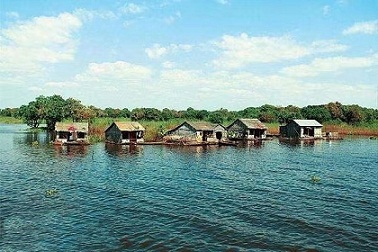

后来,草甸已变成渔塘,黄花变成良田,村里,鱼跃米香;村民,安居乐业!

村的东边有一条大河,不知道叫什么河,大河与团结水库相连,河的尽头流向蒲河,河的水面很宽,河南岸有少数人家,大多人家姓洪,所以人们都将河南岸称作洪前街。多数人家都居住在河北岸,以郑,马姓氏居多,据说我们李姓,单门独户,我便在这里出生,因此,这里是我生命之源,我的一切深情都扎根在这里了。大概三,四岁时便随全家迁入县城,六九年,文革中,我刚刚小学毕业,又随家还乡,重归故里。

夏季,河水清澈,水草翠绿,鸭鹅畅游,微风吹过荡起层层涟漪,惊醒了草尖上的双双对对蜻蜓蝴蝶。偶而,有三三两两男孩子光着膀子在河里游泳,捉鱼,打闹,一群女孩子在河边叫着,喊着,笑着,跳着,幸运时还会在河边草丛中捡到一窝一窝的野鸭蛋,孩子们欢快的闹,忘情地玩,时常忘了归宿。

入冬,河水封冻,更乐坏了孩子们,闲时,去溜冰,打冰噶,滑冰车,女孩子们前后牵手打冰滑,调皮的男孩子,手拿冰纤,打冰眼,捞小鱼,有时将捞出的鱼倒到冰上,眨眼之功,小鱼便冻在冰面上了。冰面上还有片片的窝草,团团蒲草,有些结了乌咪,形状像没抽穗的高梁包,扒开里面黑黑的烟粉状,用火一烤,糊香味,甭说那滋味啦,完全可以与现在的烧烤比美!

可我最高兴的还是,河水封冰,我便可以从冰上抄近道直接去河岸北的姑姑家了。

傍晚,夕阳西下,远处天际一片云霞点缀着黄昏,映红了村庄,映红了大河,交汇成一幅瑰丽无比的画面。

夕阳落尽,明月升起,银晖漫洒,劳累了一天的村宅老小伴着阵阵蛙鸣,声声蛐叫进入了甜蜜梦乡!

家乡的大河,它是我漂泊的起点,也终将是我灵魂的归宿!它一直流淌在我的心里,不曾平静,激荡着我那寂寞的乡愁。

河的上游有一座“大桥”,不仅连接着河两岸,更重要的是,它建在辽中通往新民的要道上。承载着重要交通。数十年来,它见证着村里发生的一切,记录着家乡人的喜怒哀乐。其实桥并不大,可当年在我的眼中是那么的雄伟,气派,当时的大桥可是村里的一处风景和著名景点啊!放学后或假日里,常约上三俩同学去大桥玩耍,或在桥上追逐,或趴在桥上看桥下潺潺流水。偶尔扔几颗石头,溅起大大小小的水花。大桥给我们留下了一份美好、一份记忆、一份怀念,它将永远横跨在我心灵的空间,难以忘怀。

在大桥南不远处,一个比较偏辟的街巷角落里,生长着一棵“老神树”,多年不长,多年不枯,由于很多传说,赋予了它的神密和神奇,常年有人去祭拜它,修路建屋,宁可绕过,也没人敢动它一枝一杈。有一年,“老神树”莫名其妙地着起了火,烧焦了“老神树”,可不长时间,它青枝再放,茂盛重生,老人们都说”老神树显灵了,好多人去树旁烧香祭拜,后来,一座清真寺教堂在“老神树”的位置建了起来!

不知是什么年代,黄花甸子村便以大桥为界划成了二个自然村,桥东为黄东村,桥西为黄西村。

我家还乡时落户到了黄西村。村子很大,人口较多,前任村书记胡玉玺,是全国劳动模范,全国第三,五届人大代表,并被邀请登上过天安门,参加了国庆观礼,还多次幸福地受到毛主席的接见,是他带领全村人民走出了一条富裕之路。

建国初期,他率先组织三户农民建起了全村第一个互助组。一九五一年又率先组织五戸村民成立了全县第一个农业初级合作社。一九五六年又在全省第一个组建了村高级合社社。一九五七年组织建立了村集体农庄,直到人民公社的成立,4O多年,他一直带领全村战天斗地,改洼治涝,科学种田,并大胆筹划了万亩方田,百亩棉田,使棉田单产居高不下,使村里当时成为远近闻名的“白金之乡“,十次参加全国棉花会议,多次受到国务院的嘉奖。

从小就崇拜英雄,羡慕模范。八十年代,曾有幸见到过老人家,他居功不傲,平易近人,仍然身着对襟布褂,脚穿布底便鞋,完全一个农民打扮,但他的事迹激励着村里代代人,他那洪亮的声音一直回荡在乡村大地;我是党员,应为党工作。我是劳模,应为人民流汗。我是人大代表,应为人民办事。

胡玉玺,村的功臣,村民的骄傲,全国农业的典范!

记得回村那年,村南边种植了一片杨树,称作防风林,为村宅遮风挡沙,再往前便是村里一马平川的方田,村民俗称南大片,主要种植着高梁,玉米,片片整齐,块块笔直。

每当春天来了,温暖的春风吹绿了一望无际的田野,春雨洒过,盎然鲜嫩的小苗像春笋一样节节拔高。

到了秋季,红的高梁,黄的玉米,绿色的蔬菜,构成了一幅美妙的锦绣图画,望着这一季又一季的丰收景色,心旷神怡!

秋季的风,拂过田野,拂过树林,送来阵阵米香,我每天都在这田野边穿行…,清晨,我背上书包,带上饭盒,(高梁米饭或玉米面饼子),徒步八里路去乡里上学,当时,由于没有公路,只是泥土乡路,晴天还好,与同村或邻村同学边走边玩,很快到达学校。可雨天,一脚水一脚泥,这脚下去,那只脚就陷下去拔不出来,我们只好手拿根树棒,边走边抠,八里路走下来,雨水汗水早已湿透了衣服。一次雨天,我不小心滑到路旁的沟里,摔散了饭盒,饭菜和泥水混在了一起,顿时,泪水流过脸颊,望着阴森的天空,惆怅迷茫涌上心头,难道这就是我的生活,我的未来?

这条路留下了我那年少的脚印,洒下了无数欢声笑语和汗水泪水,记载着我的懵懂青春,延续了我的人生希望。

烟火深处,曾有老屋。

我家老屋座落在村南第二条街,三间青砖草房,院脖很长,那时家家院门前都堆有一个大大的柴火垛,上面爬滿了葫芦,南瓜,嫩绿的葫芦,金黄的南瓜吊滿柴火垛。屋的门前打了一口小水井,院前屋后种植着土豆,豆角,辣椒,西红柿等各种蔬菜,我最喜欢的当然还是墙角落的几棵洋姑娘,我天天去看,开没开花,结没结果,还没等成熟,便摘下几颗青青姑娘,抠去内籽,放到嘴里用舌尖去咬,发出清脆悦耳的声音,好个开心。

清晨,母亲顶着露水,在园子里掐了一盆南瓜花,和豆角,土豆,炖上一锅,锅边贴上一圈苞米面饼子。灶台下,一捆熊熊燃烧的柴禾,烤着铁锅吱吱作响,灶上飘散着蒸蒸热气儿,一会就熟了,当母亲掀开锅盖,一股浓浓的菜香味扑鼻而来,让饥肠辘辘的我及不可待地抓起一块饼子就跑,母亲喊着:小心烫了,此时,从心底升起一种无法说清的喜悦和温暖,别有一翻滋味在心头,至今难忘!

人们都说一缕炊烟,一缕乡愁……一点不为过,因为那是家的味道,母亲的味道!

到了冬季,农村一般吃二饨饭,大约下午三点多钟,家家户户便炊烟升起,随之,街上传来了卖豆腐的吆喝声,母亲便舀一瓢黄豆,让我们去换几块豆腐回来,炖上一锅小鱼豆腐,那是我舌尖上的最爱!

那缕缕炊烟,牵引着家的方向,那白白嫩嫩的豆腐是母亲的味道,令我终生眷恋。

那个年代,生活虽然有些清贫,白天没有手机,晚上没电视,但天是蓝的,水是清的,粮食和蔬菜是没有污染的,日子过的也是平凡,平安的,甚至是难忘的,记得,我家曾经养了一条小狗,成了弟弟的最爱,每天给它梳理,打扮,还给它起了一个响应的名字,叫“李富”,这也许是弟弟盼望李家富裕的一个心愿。一天,弟弟不知从那弄来一顶大盖帽,给“李富”戴在了头上,还给它穿上了一套小衣服,不知是“李富”高兴的,还是觉得不舒服,绕街乱跑,弟弟跟在后面猛追,看的邻居和路人一个劲的笑啊!

夜幕降临了,滿天星斗,满院蚊虫,我们用艾蒿拢火驱蚊虫,这时,从东边金家大院传来了优扬的笛声…西边的太阳快要落山了!

时间煮雨,情怀依旧。

故乡,我自出生以来,先后没呆上五年,可它是父辈的家园。老屋,我虽只住了一年另八个月,可这座老屋,送走了我的祖父,迎娶了我的家嫂,降生了我的大侄和大侄女。

眷恋留在了老屋,思念锁在了心头。

来来去去匆匆,思思念念终生。

每年清明回乡上坟,都要路过老屋,老屋虽已易主,可我还总会情不自禁的回头看上两眼,愣上一会,又不敢凝望太久,停留太长,我怕故人醒来,走不出思娘的悲伤。可还是恋恋不舍回望,想寻找那过去的时光…,

如今再回故乡,大河已变渔塘,每年有无数吨鲜鱼销往全国各地。旱田变水田,稻米飘香。乡土路早已变成了宽阔的柏油公路,就连村里街巷小路都铺上水泥或沙石。排排村宅错落有致,门前再也看不到柴垛,灰堆,花草树木装饰了村村院院。私家矫车开进了农家院,农村大妈们也跳起了广场舞,孩子们进了幼儿园学前班,几乎实现家家彩电,户户电脑,人人手机的幸福生活。唯有村中大桥没变,经过岁月的打磨,显得几分苍凉,几分平淡,没有了往日的雄姿,不在显眼,依然诉说着过去……

我对家乡的眷恋依然没变,因为那里不仅珍藏着我的回忆,还有安眠在家乡故土里的爹娘,是我永远的牵肠……

临窗前,遥望故乡何时还?何时还?

举步维艰,难登客船。

往事如烟一瞬间,夕阳西下风烛年,

风烛年,怎回从前?更待何年?

故乡难舍又难留,我知道故乡已没有我们家半屋寸土,甚至已没有了直系族亲,故乡更无法将我这嫁出去的人未来安放,可总有一天,故乡会接纳我的灵魂,安放我的心!

6

6