1970年5月20日,北京首都人民在天安门广场举行了声势浩大支持印度支那人民反对美帝国主义的大集会,毛主席发表了《全世界人民团结起来,打败美国侵略者及其一切走狗!》的讲话,史称“五·二○”声明。

这次大集会后,毛泽东出现一个很大变化,他突然对自己无处不在的“伟人”形象很是反感,以致反感到不能忍受的地步。

有一天,他和周恩来、林彪到人民大会堂开会。毛泽东一下车抬头一看,就看见北门上挂着他的画像,马上发起脾气。他大手一挥说:“我的像到处挂,叫我给你们站岗放哨,风吹雨打日头晒,残酷无情!统统摘下来,不摘下来,我就再也不进大会堂。”

可毛泽东一进北大厅,看到原来挂画的地方,都挂上了他的语录,又气不打一处来:“我那几句话就有这么大的作用?到处写,到处挂,讨嫌。”

毛泽东扭头对周恩来说:“恩来,叫人统统摘下来!”

毛泽东气呼呼说这话时,林彪就在身边。不过林彪依然是一副不变应万变,泰然处之的神情。

周恩来他马上叫来大会堂的党委书记,让他亲自布置,将大会堂北门、南门、西门的毛主席像摘下来,只保留东门的。大会堂各厅的语录,大多数换成了国画;少数毛泽东手书的诗词,作为书法作品也保留了下来。后来,京西宾馆也参照大会堂的模式进行了处理。 这一阶段,人民大会堂里会议大多由周恩来主持,主要进行的工作是审议《中央准备召开党的九届二中全会和四届人大的工作计划(送审稿)》。工作计划包括:(一)建议成立由毛泽东、林彪分别担任正、副主任的中央修改宪法起草委员会;(二)七月十一日至八月二十日,完成宪法修改的准备工作,讨论通过四届人大代表名单,同时准备政府工作报告、国民经济计划等文件;(三)八月二十一日至二十八日,召开九届二中全会;(四)九月十五日至二十四日,召开四届人大会议。

领导人身边的工作人员经常出入人民大会堂,对这里的摆设很敏感。有的秘书只隔了一天再去人民大会堂,里面就变了样,大家奇怪了好久,是谁这么大胆,敢将毛主席画像取掉? 那时毛主席语录和画像在那个年代是最神圣、最不能有异议的“图腾”,好似神像般供奉在各个场合。

1970年7月17日,中共中央修改宪法起草委员会在京西宾馆举行全体会议,与会的委员55人。中央修改宪法委员会委员是57人,分别担任正、副主任的毛泽东和林彪都没有出席会议。会议仍由周恩来主持。 委员们进会场不一会儿,周恩来就到了。他满面笑容,亲切地和大家打招呼。小组会议由沈阳军区司令员陈锡联主持。这位将军是员战将,不善言辞,主持会议开场白没几句话就没词了。

头一个发言的是辽宁工人出身的中央委员尉凤英。她第一句就说:“伟大导师、伟大领袖、伟大统帅、伟大舵手毛主席教导我们说……”

周恩来马上打断:“尉凤英同志,你已经是中央委员,不是普通工人,以后说话要注意。主席多次提出不要‘四个副词’我们就不要这样用了。学习毛泽东思想,不在于能引用毛主席的只言片语,而是要学习、领会毛泽东思想的科学体系,要学会运用毛泽东思想的立场、观点、方法去分析问题,解决问题。四个副词,引用只言片语,主席是不赞成的”。周恩来说完这话,目光又转向与会人员,表情严肃地说:“我在这里说这些,是想请大家注意,我们要尊重主席的意愿,学习毛泽东思想要讲科学。在修改宪法过程中,我们要宣传主席对马列主义国家学说的发展。”

这次会议上,工作人员听见周总理讲了毛主席对待自己画像的态度,这才明白毛泽东画像在人民大会堂等重要场合一夜消失的缘由。 周恩来用如此毫不含糊的语言谈论这个问题,并要求大家改变多年里形成的被认为是最热爱毛泽东的方式,与会人员都不由地内心一震。

大家讨论中涉及不少问题。在议论到《通知》没有写不设国家主席这一内容时,周恩来解释说:“原来写了,后来考虑,还是不写好,口头上对群众讲,是否可以不设国家主席,为什么不设国家主席。国家主席实际上只接受国书,可以不设。但要注意讲清楚:在宪法上突出毛主席是中华人民共和国的缔造者,党是我们的核心力量,毛泽东是全国武装部队的统帅。”

当晚,周恩来又召集中南组开会。参加会议的叶群迟到了。她一进来,就谦恭地哈着腰一面与会议室的每个人握手,一个一个地问好,一面说:“唉,我迟到了,太忙了,忙得连吃饭的时间都没有。”果然,刚落座,服务员就用托盘送饭进来了。

这次黄永胜、李作鹏也参加了会议,黄永胜从会议开始,就与坐在他身边的叶群讲悄悄话,有时还递个小纸条。而李作鹏带着黑色墨镜,面无表情。这十位委员,不久以后都是九届二中全会的参加者;而修改宪法工作小组中存在的两种意见越来越明朗越来公开化——康生、张春桥接受毛泽东的主张,吴法宪、李作鹏在林彪支持下,坚持要设国家主席。 两派意见时常发生碰撞。而交锋的结果直接导致了庐山会议那场更大的交锋。

不过,在这次中央修改宪法起草委员会全体会议和小组会上,没有任何人提出要在宪法上写上“天才地、创造性地、全面地”三个副词,只有少数人提出:如果毛主席当国家主席就设国家主席。毛泽东知道后说:“那是形式,不要因人设事。” 这是毛泽东第四次提出不设国家主席。

正在政治局“修宪”工作一波三折艰难进行时,八一建军节将至,中央政治局会议桌上又多了一个议题,就是讨论准备发表的纪念建军节社论稿。其中有一句 “伟大领袖毛主席亲自缔造和领导的、毛主席和林副主席直接指挥的中国人民解放军”。 陈伯达主张删去“毛主席和”几个字,变为“伟大领袖毛主席亲自缔造和领导的、林副主席直接指挥的中国人民解放军”。 张春桥坚持原稿说法,不同意修改。主持会议的周恩来只好将社论和分歧意见拿去向毛泽东请示,由他定夺。 毛泽东表示,这类应景文章,既然已经政治局讨论,他就不看了;至于提法问题,这无关紧要。但毛泽东私下表示,这两种意见,他都不赞成。缔造者不能指挥,能行吗?缔造者也不光是我,还有许多人。后来,汪东兴还是按毛泽东的意见删去了“毛主席和”几个字。 删去这几个字对林彪多少是一个安慰,至少还承认林彪是人民军队的直接指挥者,世人皆知“县官不如现管”的道理,这样他和毛泽东在“党与枪”的关系上,还能平分一些秋色。

8月初,林彪心情颇为爽朗,在此让叶群打电话对吴法宪说:林彪的意见还是要坚持设国家主席,你们应在宪法工作小组提议写上这一章。

8月13日,也是北京最为炎热的日子。中央修改宪法工作小组在周恩来的领导下继续开会,讨论宪法最后的草案稿。 吴法宪与张春桥就宪法草案稿的一些提法再次发生争论。张春桥以毛泽东在一次会见外宾时谈到“天才地、创造性地、全面地发展马列主义是讽刺”为依据,提议删去稿子中“毛泽东思想是全国一切工作的指导方针”和“天才地、创造性地、全面地”等提法。吴法宪反驳说:“要防止有人利用毛主席的伟大谦虚贬低毛泽东思想。” 结果双方大吵了一场,不欢而散。

会后,吴法宪将情况告诉了陈伯达和林彪。林彪对吴法宪在关键时刻敢于向张春桥发动反击表示满意,说:“吴胖子放炮放得好!” 九届二中全会上(庐山会议)林彪一派向江青团伙的发难,只是人民大会堂争斗的继续,换了一个地方“吵架”而已,不是什么新鲜事。 尽管两派明争暗斗十分厉害,这次会议对宪法修改起草最终有了一个明确的方案:(一)序言不与总纲合并,以三十条方案的序言为基础修改。(二)宪法结构不变。(三)宪法为“不设国家主席”的方案。 到此为止,修改宪法的起草工作告一段落。

从1970年3月至8月13日,毛泽东在半年内,6次讲过不设国家主席和他不担任国家主席的话。大家心想这回总该尘埃落定了,拿到政治局会议上讨论,不应该再有节外生枝的事情发生了。因为这个宪法文字定稿,还要经过政治局会议最后讨论通过。之后才能召开中共九届二中全会,听取全会的意见,再作修改。

已经失利的林彪,认为政治局会议可能就是他最后的机会。林彪一面传话表扬吴法宪放炮放得好,立了功,一面又通过叶群分别向陈伯达、黄永胜、李作鹏等人打招呼,要他们在政治上支持吴法宪,分头去查找马克思、恩格斯、列宁等人论“天才”的语录,准备在政治局最后通过宪法修改草案的会议上同江青“那一边”展开斗争。 按照林彪、叶群夫妇的估计,这场恶战在所难免。肯定政治局会议讨论宪法文字定稿时会有一番激烈争论。

13日当晚,叶群遂打电话给陈伯达、黄永胜,要他们准备有关领袖们关于“天才”问题上的语录,好在会上和张春桥等人再作“一搏”。

8月17日讨论通过宪法修改草案的政治局会议上,林彪这一派有备而来,准备同江青一派激烈交锋。但出乎意料的是,张春桥等人在会上缄口不语,结果根本斗不起来,宪法草案顺利通过。对此,连主持会议的周恩来也感到有点反常,特意询问张春桥有什么意见。张表示:我有意见,但不能讲,一讲又跟吴法宪吵起来。倒是康生不阴不阳地提醒了一句,说:“毛主席不是谦谦君子,主席在党内斗争中是很强硬的。”

周恩来见状,生怕双方又吵起来,随即宣布散会。

这次不战而胜,给林彪造成了一种错觉,似乎张春桥已经自觉输了理。于是,林彪把目光转向了即将在庐山召开的中共九届二中全会,向手下的几员大将放风:这件事没有完,到庐山会有大的斗争,不管出现什么情况,要坚持两点:一是设国家主席,一是坚持天才的观点。要他们做好准备,带著马、恩全集上山。 至于宪法如何修改“国家主席”这个问题,因为林彪的坚持,对手张春桥的沉默。直到庐山会议召开之前,也始终没有定论。

九届二中全会在即,周恩来觉得这些问题要向毛泽东报告。这时,毛泽东已经在西湖边一个叫“汪庄”的老地方住下了。他曾经在这里起草过新中国的第一部宪法,召开过发动无产阶级文化大革命的一系列会议……这里的一切总能唤起他对往事的回忆。

有人曾统计过,解放后毛泽东去过最多的地方是杭州,前后共去过40多次,其中有26次就住在“汪庄”。

这个风景如画的天堂之地和新中国的命运有着密切的联系,碧波荡漾的西湖连着中南海。

笔者曾经在书中多次描写过毛泽东在杭州的往事。记得在一本书中提到刘少奇与陈毅1966年4月出访东南亚四国回来,在云南被毛泽东派来的专机接到杭州。走进会场他们才知道毛泽东已经决定发动“文化大革命”。从此文革开始了长达10年的天下大乱与天下大治。后来毛泽东亲自召开八届十二中全会,通过了开除刘少奇出党的决议。会址也是在杭州“汪庄”的宴会厅。

岁月流逝,物是人非, “汪庄”早已更名为“西子宾馆”,毛泽东当年居住的一号楼也开放对外营业了。

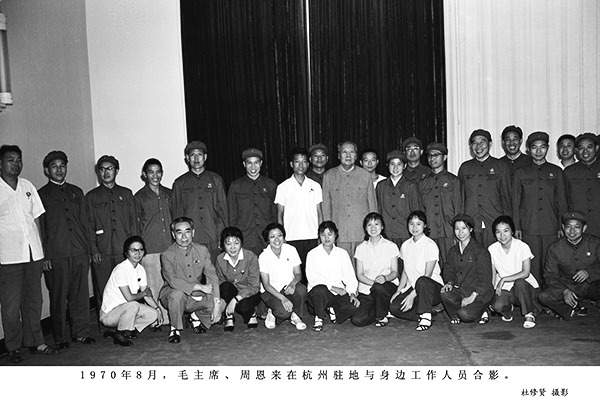

1993年,笔者带着一张周恩来毛泽东专职摄影记者杜修贤当年在杭州拍摄毛泽东与周恩来及其工作人员的合影给西子宾馆的老人观看。经过辨认,这张照片就是在汪庄一号楼大厅里拍摄的。 于是1970年夏季的一段往事浮出水面……

于是1970年夏季的一段往事浮出水面……

8月17日政治局会议结束后,周恩来便飞往杭州,向毛泽东当面禀报中央工作近况、宪法修改讨论稿遇到的问题以及九届二中全会的相关事宜。

毛泽东与周恩来在一号楼大厅见了面,没有什么寒暄,就径直走进会议室,关起门密谈起来。大概两个多小时,周恩来从客厅走出来,这时他身边有人悄声问:“总理,我们能不能和主席合个影?”

周恩来马上停下脚步,因为他想起来,他身边的工作人员已经几次提出希望能和主席合一张影。这次正好是个机会。他赶紧转过身往回看,见毛主席和他身边的工作人员正在大厅里目送他们一行人离去。毛泽东看见周恩来又往回走,以为有事情。周恩来走过去代表他的工作人员向主席提出合影的要求。

主席一听笑了,马上走过来同大家并排站在一起。这时杜修贤的相机已经对着大家调好了焦距。排好队的人们发现总理还站在镜头外边,便要求他也一同来合影。周总理看看已经排好队列的人群,他没有走到后排与毛主席并肩,而是在前排蹲着的工作人员的边上挤出一个位置,蹲下了身。

杜修贤忍不住提醒说:“总理你站在后排……” 周恩来却说:“哪有这么多讲究?站着蹲着都一样,你就赶快照吧。”

杜修贤只好按下快门。 所以这张画面很奇特——主席站着,总理蹲着。

有人说由此可窥见他们两位伟人的性格差异。周恩来的谦和谨慎,毛泽东的潇洒任意,在一瞬间表现得更加明显。

毛泽东、周恩来携手走过半个世纪的征途,但是他们合影的照片并不是非常多,“游泳池”和“西花厅”两家人一同合影的照片就更加稀少,在杭州的合影恐怕仅此一张。