在祖国版图的鸡冠部位,靠近俄罗斯的地方,是一片原始广袤的大森林。处于北疆的大兴安岭,自古就是交通闭塞、人迹罕至的苦寒绝域。大兴安岭的“兴安”系满语“”极寒处”,这块土地历史上很少有人涉足。

建国后,大兴安岭曾被三次开发。大兴安岭地区的第三次开发始于1964年。1964年大兴安岭地区进入了正式开发建设阶段。为发展社会主义经济解决木材问题,国家林业部、铁道兵于1964年1月27日向中共中央、国务院提出了《关于开发大兴安岭林区的报告》,决定以会战的方式“开发大兴安岭林区”,确定将黑龙江省黑河专区呼玛县全部和嫩江县行政区一部分,划归为会战区。并初步规划在会战区内建设大杨树、松岭、呼中、新林、塔河、阿木尔、古莲、十八站等林业公司。对大兴安岭地区进行的第三次开发拉开序幕。

( 郭维城将军(右)在西昌成昆铁路指挥部向贺龙元帅汇报工作)

国家决定建立林区会战指挥部及其党委,由铁道兵副司令郭维城为指挥,林业部党组书记、副部长罗玉川为政治委员。规定特区人民委员会由大兴安岭会战指挥部和所在省、自治区人民委员会双重领导,地方行政工作受黑龙江省人民政府领导。在特区内部,地方政府和林业企业自上而下实行政企合一。

大兴安岭地区每年冰冻期长达八个月。多少世纪以来,“岭积千秋雪,花飞六月霜”,是令人望而却步的“高寒禁区”。但艰苦的环境并没有吓倒大兴安岭第三次开发建设的先驱们。党中央、国务院开发大兴安岭林区的伟大决策,唤醒了这片神奇的土地。一个人烟稀少、沉睡千载的原始大林莽发展成了国家重要的林业生产基地和沿边开放地区。

早在1963年春天铁三师13团作为先遣部队就已经进入大森林打前站,安营扎寨。次年铁道兵8万官兵,还有2万多工人、干部、知识分子,在郭副司令率领下从内地来到边疆,从繁华城市来到祖国建设最需要的地方。住帐篷房,睡小杆床,吃红高粱,喝“三省汤”。“吃水用麻袋,开门用脚踹,男女同穿戴,五六月里吃干菜”,便是当时艰苦生活的真实写照。 郭维城将军和夫人

郭维城将军和夫人

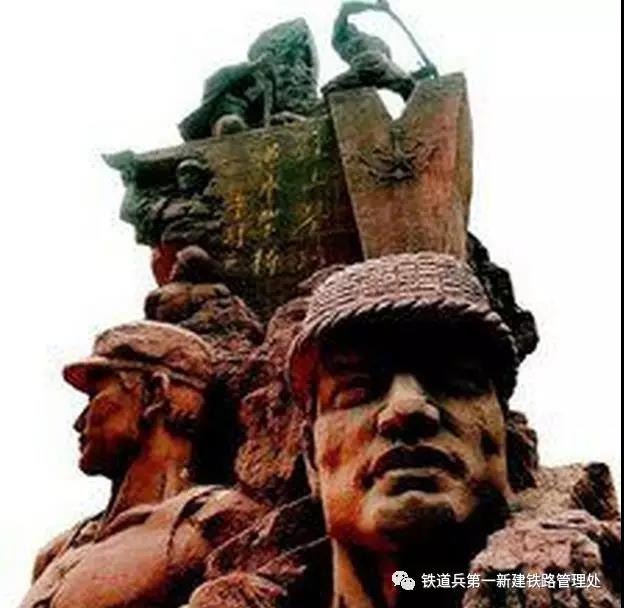

但是所有的艰难困苦并没有阻止住大兴安岭地区开发建设的步伐,广大的开发建设者们表现出了“十万雄狮如破竹,地动山摇驱鬼神。打响开发大会战,誓将资源变成金。”的浩荡气势。广大的开发建设者们以“铁锤砸开千重岭,壮志融化万年冰”的革命豪情;以“热汗融化千年雪,钢钎凿透万重地”的豪迈气概。最终打开了大兴安岭地区“高寒禁区”的大门。

旷日持久的开发建设大会战使昔日荒无人烟的林海雪原,充满了一派欣欣向荣的景象。浩浩荡荡开发建设大兴安岭的队伍,从天安门前、黄浦江畔、西子湖边、东海之滨汇集到浩瀚的千里兴安林海。扎根边疆。在野兽出没的草甸子上架起帐篷,燃起篝火;在密林深处开辟道路,登悬崖峭壁,涉泥塘急流,测量定标;在朔风怒吼、冰封雪飘、零下五十度的严寒里劈山开岭,凿冰架桥……处处是先锋,事事见闯将。

在大兴安岭开发建设用人之际,先后有数万知识青年“上山下乡”来到大兴安岭,投身于开发建设会战大军的行列中。他们从北京、上海、天津、南京、杭州、温州等大城市一批批奔赴北疆的林场、筑路队、乡镇,为大兴安岭注入了新的生机和活力。一代知识青年扎根在兴安,奉献在林海,发挥了聪明才智,锻炼和造就了一大批有用之才

被周总理誉为“不穿军装的解放军”的女子架桥队和名扬海内外的女子采伐队,是世界架桥史和世界林业史上空前绝后的两支队伍,也可以说是打破两个世界记录的传奇和神话。他们征服了许多难以想象的困苦,把汗水、泪水、智慧、才华融进了林区开发建设的伟大事业之中,涌现出了“硬骨头战士”张春玉、“兴安劲松”王昭英等英雄人物。知识青年不仅为大兴安岭开发建设献了知识献青春,而且给大兴安岭带来了思想文化的促进和冲击。现在他们中的大多数人已返归故乡,然而,他们为大兴安岭做出的重大贡献以及他们创立的精神是永恒的。“假如呼伦贝尔草原在中国历史上是一个闹市,那么大兴安岭则是中国历史上的一个幽静的后院。”上世纪60年代,中国著名历史学家翦伯赞如是感慨。

在会战开始两年,郭副司令在这里餐风露宿、调查研究,实地考察,规划线路,与士兵一样同甘共苦,付出不少心血和汗水。当年我在帐篷里昏暗的煤油灯下,就曾认真品读他发表在《铁道兵报》上的文章《向林海进军》。

1965年郭副司令奉调由东北转战大西南,去筹建更为重要的三线铁路成昆线。东北大会战总指挥由铁道兵参谋长、老红军何辉燕将军接任。

1966年春,文化大革命如火如荼,当时铁道兵学院和其他军事院校一样也乱了,停课闹革命,到处造反。1967年春,铁院造反兵团一行10人小分队奉命去大西南的成昆铁路会战指挥部揪斗走资派。小分队从石家庄先坐火车到成都,由铁道兵成都办事处派车,沿川西高原,一路颠簸南行,经彭山、眉山、夹江、峨眉、峨边、甘洛、喜德,三天后直抵成昆铁路会战指挥部所在地西昌,也就是今天的航天城。

成昆铁路起自四川成都市,经峨眉、峨边、甘洛、喜德、西昌、德昌、米易、元谋、安宁至云南省昆明市,全长1083.3公里。这是一条重要的三线战备铁路,也是西南地区铁路网中的重要干线,具有重要政治、经济和军事意义。从1964年第4季度开始由铁道兵、铁路员工为主,并有地方民工和全国有关部门参加组成的筑路大军参加施工。这条铁路对改善西南地区的交通状况,密切西南边疆与全国各地的联系,加强民族团结,促进西南地区经济发展和国防建设,具有十分重要的意义。

那时广泛流传着毛主席曾说,“三线铁路修不好,我睡不好觉”。为了让主席放心,从中央到地方,从军队到铁道部都把建好成昆线当作政治任务来完成。铁路经过路段山高水深、桥隧相连,为当时世界最难修的铁路。为此,周恩来等国务院领导为西南铁指配备了高规格的领导班子,由中共中央西南局第一书记李井泉和铁道兵司令员、开国上将吕正操亲自坐镇指挥。

小分队此行的目的就是把这两个大人物带回北京接受革命群众批斗。没想到一行人风尘仆仆赶到西昌竟扑了个空,李井泉和吕正操此时奉命已回北京述职。小分队懊恼地一个个都傻了眼。怎么办?总不能两手空空,打道回府无功而返。于是,他们当即决定“逮不到大鱼,就逮小鱼”,他们联合唐山铁道学院和大连铁道学院及当地红卫兵组织就地批斗在场留守的副总指挥郭维城将军。

经过草草准备,在指挥部大院里搭起批斗台,扯来电灯,当晚就把55岁的郭将军押上批斗台,由当地红卫兵一左一右,架起“喷气式”批斗。“打到国民党的孝子贤孙”,“打到走资派”的口号声不绝于耳!郭将军是行伍出身,国民党起义将领,身材魁梧,大义凛然,戴一副黑边眼镜,既有军人气质又有文人风度。在批斗台上任红卫兵怎样虐待,就是不吭不哈,不卑不亢,当晚还押着他在西昌这个小县城游了街。我知道这场批斗实际是一场将军与士兵的较量,不会有任何结果。我们能把他怎么样,我们心里明白,只为走走过场,回去有个交代罢了。

1966年“文化大革命”开始后,成昆铁路工地指挥部遭到严重干扰,施工受到极大影响,原定于1968年7月1全线接轨通车的计划落了空。1969年1月,根据周恩来总理的指示,国家计委、国家建委决定:由铁道兵全权负责西南铁路建设的施工任务,地方铁路员工全部撤出。工期虽然拖延了两年,但经过铁道兵官兵日夜拼搏奋战,在1970年党的生日这天终于全线通车。现在回想起来,文革对三线铁路建设的干扰破坏,不仅有当时的大气候,还有这一帮受极左思潮影响,少不更事的军校学员和地方大学生的一份责任呀!这些年,我一直留意郭将军点点滴滴的信息,同时对那一段历史怀着深深的歉疚。郭维城将军出身显贵,满族,1912年生于辽宁义县,满姓为富查哈拉。他的先人原在东北,清初时随清军入关,隶京内务府镶黄旗,后以战功升正红旗。清统一全国之后,由朝廷派到今辽宁省义县驻防。由此算起从任义州佐领的一世郭云汉,到郭维城已是第14世了。

郭维城少年时离家到沈阳读书,后考入张学良创办的东北大学。“九一八”事变后,流亡到北平,参加学生救亡运动。1932年加入共青团并参加“左联”,1933年转入共产党。毕业于上海复旦大学政治系,被授予法学学士。1934年参加东北军,曾任张学良机要秘书。郭维城随张学良参加了“西安事变”,1937年2月先后任东北军青训班副主任,苏鲁战区秘书主任,政务处处长,代秘书长。1942年率东北军111师举行著名的“八.三”起义,后任八路军山东纵队111师副师长兼政治部主任。1943年8月任山东行政委员会委员、山东省人民政府委员。

抗日战争胜利以后,郭维城任齐齐哈尔铁路局局长、西满护路军司令员、西满铁路局副局长,东北野战军铁道运输司令员,第四野战军、中南军区铁道运输司令员兼军委铁道兵团前线指挥所副司令员,第四野战军兼中南军区铁道司令部司令员等职。

建国后,历任衡阳铁路局局长,党委书记。1952年参加中国人民志愿军入朝作战,任中朝联合前方铁道运输司令部新建铁路指挥局局长、党委书记,志愿军铁道兵指挥部司令员。回国后任中国人民解放军铁道兵副司令员。

60年代我服役在铁道兵第3师13团3连任文书,部队在大兴安岭修建嫩林线铁路,此时郭司令首任会战指挥部总指挥。嫩林铁路南起嫩江,经大杨树、加格达奇、林海、塔河、盘古、樟岭、劲涛、图强、西林吉至古莲,全长677公里。由铁道兵第三、六、九师施工。部队在郭维城将军及何辉燕将军率领下官兵克服高寒、冻土困难,历时9年于1972年8月15日铺轨通车。嫩林铁路对开发林区,发展少数民族地区工农业生产,巩固东北边疆具有重大意义。这样一位让人敬佩的将军,文革中军校造反派怎么那样盲从地去批斗人家,现在看来真是好糊涂!

粉碎“四人帮”后,郭副司令先后任郑州铁路局局长,党委第一书记,铁道部副部长,部长,党组书记。是第六、七届全国政协常委。1955年授予少将军衔,是我军将领中少有的高学历知识型人才,被授予二级独立自由勋章,一级解放勋章。1993年被授予一级红星功勋荣誉章。于1995年1月1日逝世,享年83岁。

一生戎马倥偬,爱国将领丹心映日月;那些无知学生兵,愧对前辈应追悔三鞠躬!呜呼,仅以此文告慰郭将军的在天之灵!

3

3