慕名方峪古村落很久,趁周末天气晴好,驱车70余公里来到了这个距今500多年的古村。

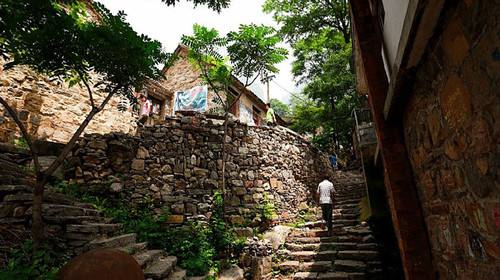

进入古村,便进了一个石头的世界:石街石巷、石房石院、石磨石碾,石桌石凳,石缸石灶,真的体会到了古老的味道,就像一座明清的石制博物馆。方峪古村已被列入了第四批中国传统村落名录。村内的建筑与街道多是明清遗存下来的,都用当地石材砌筑而成,用料十分的考究,而且布局集中合理,结构紧凑,大多保存完好。古老的石头房子、传统的四合院与青石板街成为独特的风景线。

古村与新村相依而建,年轻人都搬到新村去了,古村里还有几户有老人的住家,几乎没有什么改建,可能因此使得这个老村把明清的旧时风韵保留完整吧。村口的石碑上的字迹已模糊,彰显着古村的历史,诉说着历史的沧桑。

村口有一座戏台,整体完整,两面设有台阶,后有待场室,侧墙上有壁龛。在戏台的左前方有一个诺大的蓄水池,应该是储存村里由山上而下的大水的吧。踏上方峪古村当年最繁华的前街,幽静而恬然,古老而静谧,仿佛穿越了时空来到了明清(这里的街巷都是由石板铺成,许多不定期被车轮压出了光亮的车辙)。“五圣堂“是坐落于前街的第一座建筑,据说是在七十年代遭到了破坏,太可惜了,不过现在里面还保留着五圣神像,依然香火不断。

沿街前行,看到有的老房子虽因废弃房顶坍塌,但那坚实的山墙和墙垛子依旧顽强地竖立着,如同山里人的脊梁一般坚实。有不少的墙壁上嵌着拴马桩,显示着当年村落的繁华。前街中央有一处叫“兄弟门“的,这是两个院门共一宅的院落,可以看到在两门中间一棵高大的树。也有几家院门被堵上了,有用石头的,有用土坯的。见到了一位老人,与他攀谈,他骄傲地说起方峪古村的建筑与民情,碑刻与历史,无一不令人回味无穷。

谢别了老人,继续前行。穿过一个胡同,看到了村南的古水井。青石的井台上有铁制的辘轳,被用几个石磨压着,井里依然有水,水面距井口很深。这口井养育了方峪村几百年,井水长年不枯。井口的石板被井绳磨出深深的印记。井边有棵古槐,靠井水的滋养,枝繁叶茂,据说它比古井还要早200多年(不过依我看并非如此,也不过百十年吧,因为以前我家院子里有棵槐树比它要粗壮不少,听老爸说才六十年呢)。

再回到前街,进了镰刀巷,拐进了吴家大院,这个院落里有各自独立的小院,却又户户相通,路路相连,不知道当年设计这房子的人是如何想到的!

远远地听到了“哞哞“的牛叫声,更让我感觉到了村落的古老与古朴,迫不及待地赶到了一处坍塌的石屋的空地,这里应该是以前饲养牲口的地方吧,拴马桩,牛槽,老牛的旁边还有一只“咩咩“叫着的羊,不禁发挥想象,有没有牧童呢,骑着这老牛走在乡间的小路上?

方峪村的古典美,质朴情,成了她的招牌。我走过的村里所有的路,全部都是用各种不同的石板铺成,但是,每一条路又各不相同,都有自己的特点,这便是靠山吃山吧。抚摸着斑驳的墙壁,模糊的石刻,生生不息的纯朴民风,浓郁的文化民俗,以及老人,石屋,老井,石磨,青石板路,还有那鸟儿做了许多窝的老树,尘封的历史画卷便在眼前打开……

(就连墙缝里长出的草木也在演绎着历史,诉说着沧桑)

大峰山

老公说,我们既然穿越到明清时代,这里是齐长城的起点,何不再往前穿越两千年,站在齐长城上,领略一下2500年前的雄风采呢?

说去就去!出了方峪村,顺着大峰山齐长城的指示牌,来到大峰山脚下。向上仰望,层峦叠翠,树影婆娑,并没有看到长城的影子,只看到了几尊石刻的古人像,因游人不过寥寥,也没找到人问这些人是谁,只好带着一种探奇的心理踏上了山路。

山路是由青石板铺就而成,比起一般的山路,这条路应该算是宽的了。路边有几棵枫树,叶子已经黄中透红,深秋的味道弥漫以空气中,仰天呼吸宇宙的精髓,感觉到有一种高远的意境直抵胸臆,骨子里一种振奋,生命中一种含义,在这个落叶飘零的季节,那些散落在流年深处的芬芳,依旧如初般相宜静好。

走了没多远,看到了一尊黑色的石像,脚踏一方青石,俯视着下方。我猜应该是秦始皇的,精致的容颜,刻画的栩栩如生,老公说这石像应该面向山路才对,我们更容易看到,我说历来的皇帝不都是面南背北吗,这样才对吧。

山路两边有许多由山上滚落下来的山石,大大小小,有的还形成了一股股的石流,更为大峰山增添了几许气势。沿路看到了几块刻着字的石字,有“寿“、“清“、“风“、“悟“,却未曾解得其意。

走得有些累了,正好从山上下来一对夫妻,问还有多久能到。女人说就快了,再上去不远有个岔路,左边是座小桥,右边继续沿山路往上走,左边是峰云观,右边便是长城入口了。可别嫌累,2500多年啊,的确值得看。她这一席话,老公又感慨了,说看过不少地方的齐长城了,还都是在外地,济南本地的起点却不曾来过。加油吧,上!

到了环翠桥,也就是下山的夫妻所说的桥,这里的石壁上刻有“峰回路转,曲径通幽“几个字,桥的右侧有个不太大的洞,上面有刻有“白虎洞“。应该快到了!不再停留,沿石阶而上,抬头看到了一堵像城墙的石墙,难道是到了?

峰云观

原来是济南市最大的道观——峰云观到了!此观依山而建,共三层,掩映在山岚葱郁之间,黄色的琉璃瓦熠熠生辉。大门两侧悬挂一副对联:祥云紫气神倦景,幽谷清泉道人家。未入门先感受到了一股浓郁的道家仙气。观外两侧是一些石碑与石刻,进得门来,有左右厢房各一间,青龙与白虎各居东西。

小院左侧有一池,名曰瑶池,泉水清澈,水面上浮着一些落入的黄叶。左前方的台阶下有一拱形石洞,刻有“圣水池“三个字,洞中的龙头口中有泉水流出。紧挨圣水池的还有一拱门,上书“云根“,据说这里是云雾由山下上行至峰云观的入口,云雾入观后,满观云雾,缥缈若仙境。进入石拱门,却又被里面的石雕石刻吸引了,除了少数的修葺,大多都保留了古老的气息。峰云观是汉代所建,后来在元末明初扩建,已经历史悠久,整体建筑规规模之大,保留如此完好的道观不多见吧。

由“半步云梯“而上(这半步云梯不过三十级石阶,石阶的宽度仅可把脚横放,而且陡峭七八十度),二层的观光平台上,凭栏眺望,近处峰峦相接,一丘一壑尽在眼底,远处云雾缭绕,清幽旷远,大峰山的景色一览无遗。而观内古柏苍苍,雕梁画栋,香火袅袅,令人在散淡中放松心情。

观内的月窟,回月楼,青龙潭,关帝庙,玉皇殿,药王殿,玉蟾洞,泰山行宫等多处建筑内的神像形态各异,形象逼真。更有青龙潭,豆腐泉,待月泉,再加上前面看到的瑶池与圣水池,不禁好奇:山高四百多米处,竟然有这么多的泉涌出!峰云洞的历史本已悠久,再加上这些泉水,更令此观不俗!

齐长城

离开了峰云观,空旷处设有石桌石凳,崖边有一棵古树“青檀“,树的分杈处有一洞,里面长出了一些蘑菇呢。继续前行,路又分为两条,看到了石阶上方有一“双花泉“的石刻,赏完泉就此上吧。山路与地势都感觉到陡峭了,不过我们已经渐入佳境,一切都已不是问题。

路总会有尽头的。忽然视野开阔了,眼前出现了一些很大的石板,中间有一方石刻:“不到长城非好汉“。向左方望去,哇,大块大块的石板磊起来的,那些有垛口和瞭望孔的墙就是齐长城了!我们不禁雀跃:“我们到长城了!“

齐长城是春秋时齐国为防御别国骚扰而建,比秦长城要早近五百年,筑在阳坡陡险处,且大多是在人迹罕至的峰峦叠嶂中,它的形式与结都是随地形的变化而变化的,材料也是因地宜就地取材,用大小不一的自然石块砌成,这样可以节省大量的人财物力。我们看到的这段齐长城,墙体高六米以上吧,有垛口,瞭望孔,烽火台,有凹进去的类似于现在的“猫耳洞“还有一处类似于石屋过道的地方,我们由入口进,前方与左右两边是城墙,左面高高的城墙下有一条石阶直通垛口。左前还有一个门,我们出去才明白,这里是齐长城的北门“金明门“,向东向北望去,长城无限延伸,却没有路了。于是我们原路返回,再次有了新的发现:石墙的石头有不少被熏黑了的,是当年的烽火留下的痕迹吗?

沿城墙南行。看到城墙上有的小石块已经风化,那些大石板石块没有发现这种现象,其实这并不奇怪,毕竟2500多年了!再向前,出现了一些小小的坍塌了的石屋,越往前越多,再往前出现了双石屋,就是有两个圆顶的屋子,还有一些宽敞的大屋,可能这样的房子是给当官的住的吧。这里是当年的“屯兵营“,营房之多少,我也没数得过来,估计要几百间吧。

走着走着,看不到石屋了,此处的城墙也是低矮的,是不是前面就没什么可看的了呢?却不想就此罢休,幸好,走了没多远,又看到了渐高的墙城,出现了新的屯兵营和城墙上的垛口与瞭望孔,当看到了雄伟气派的“南城门“时,我想起了以前看到的一句话:有垛口的地方就会有城门。

由南城门而出,看到前方“孟姜女问路石“的石刻,才后觉后知,其实我们把路给走返了,应该是由此上山的。据史书记载,当年的孟姜女,哭的是齐长城,而不是秦长城。1952年10月27日,毛主席视察济南时也说过:“济南自古以来,就是交通枢纽、北方重镇,也是文化名城。孟姜女哭长城的故事,就发生在济南南部,她哭的是齐长城,不是秦长城“。路边还有一块指示牌,演马场,齐鲁第一洞璇玑洞,孟姜女问路处等,由于时间已不早,我们也只能望而兴叹了。

正路却是羊肠小道!沿山道而下,左侧远望,是绵延的山谷与峭壁,涛涛林海,松声阵阵,再次为这2500多年前的古迹发出感叹。走到与峰云观相望的一座小亭子前,突然间头顶上发出了“请自觉遵守防火制度,勿带火种进山“的声音,着实吓了一跳:原来路边有个感应器,有人经过就会发出这种声音。向下走还有这样的装置,不过不会再被吓到了。

途中再见秦皇岛塑像,不禁在此唏嘘:当年秦皇岛再筑长城,也是因齐长城而启发吧。齐长城随着秦统一战争的开始和齐楚相续被灭,失去了军事上的防御作用,但做为春秋战国时期强盛齐国的见证和我国最早的长城遗迹,将被永载史永远载入史册。

大峰山革命历史纪念馆

上山的时候是绕过了一座荷塘,走得远了些,下得山来才看到山脚下的大峰山革命历史纪念馆,石砌的平房,院里却是用小块的大理石铺成。纪念馆里四个展厅,每个展厅里都再现了当年抗日的烽火战争。大峰山被称为“长清的延安“,山势围合,三面峭立,有连山扼寒四固的形势,是抗日根据地的重要组成部分,中共长一届长清区委就诞生在这里。田纪云,万里等党和国家领导人都是从这里走出的,八路军三大主力之一的五师曾在此休整,20世纪七十年代八大军区中有四个司令员出自大峰山,七个省委书记在大峰山战斗过。八年抗战,大峰山东有580名烈士英勇牺牲,而大峰山的抗日斗争,在中国人民的抗日战争史中留下了光辉的一页。

快到山门了,咦,这么坚实的建筑怎么会塌了?便问了在门前站着的一个像是管事的人,说“拆了重建。““为什么啊,这么有气势的山门?““我们已经把万里同志的一些遗物送过来了,再重建纪念馆,让更多的人来缅怀。“可是有那么多闲置的地方,非要把山门拆了吗?只是默默地道,不再多问。

出了山门天色已不早,直到上了车才意识到自己穿越归来。感受了明清幽韵的古朴宁静,再领略到了春秋时期的奇迹气势,又经历了抗战年代的烽火硝烟,旧的已逝去,新的也慢慢变成了旧的,再度逝去。历史,穿越云烟,历经时代的风雨,更臻醇厚,历久而弥新……