一、浆染

当我在《诗经··小雅··采绿》中读到“终朝采蓝,不盈一襜……”的句子时,也就是农历六、七月间的样子。此时,雨水频频光顾,蓼蓝一天天成熟,等到叶子变青,人们便开始采集起来,浆染布匹。这多少都让我想起那些行走在胡同间的蓝色印花布,民间经过扎染和蜡染的曳地裙裾和各种服装、服饰来。

母亲不知道蓼蓝能将一块白色小粗布染成蓝色,不然一准儿去采来,学了别人制蓝染布的样子;她用染料时也不会急切地奔了百货店,买了袋蓝色的染料又急忙忙地回了。那时,家里的灶间正雾气弥漫,那口供七八口人做饭的铁锅内正烧着半锅水,灶台上有块白布,在等这袋蓝色的染料浆染。

我记得母亲用温度计测过那锅水的温度(这个过程,也让我一直暗笑母亲脱不掉的书生气),水温适宜才将染料袋的一角小心撕开,徐徐倒入,待染料均匀溶化,清水成了蓝色,是否还要放入一些明矾之类固色,确实没有了印象,只是要将一小角白布放入水中试试颜色的深浅。然后将整块白布抖开,依次入水,灶下控制好火候,这是染色成功的关键。我的那件蓝色上衣,就是一块白色小粗布被这么加工之后才做的衣服。小粗布一点都不柔软,穿在身上有点麻生生的感觉。一直能记得这件衣服,是因为放秋假时曾穿着它跟着大人们去割谷子。站在谷地尽头,秋风吹拂着我的头发,也吹拂着那件有了汗渍的小粗布蓝衣裳,汗水和谷子的味道使这个下午遥远迷朦又稀疏可辨。尽管时间跨越了几十年,在时间的缝隙中偶有回头,那如哈德逊河画派的田园风景还能不期然地出现在眼前:周边是大片金黄色的谷地,一群拿着镰刀的人散落在谷地一头,秋风徐徐吹来,这时我的头发忽地被吹乱了,抬手拢发的一刻,被汗水渗渍过的蓝色粗布衣裳,鲁莽地裹了一下我那酸累不堪的肩头。那时,我们刚刚从另一块谷地走来,正打算收割眼前的这片谷子。

那是块没有经过加工的本白色小粗布,恰好能做一件上衣,母亲在上面比划了比划,想了想,就决定去买染料。为什么不买红色、紫色、绿色,却非要买蓝色?是因为它的冷静、遥远与广阔吗?母亲说:学生要有学生的样子,红的、粉的穿身上哪像学生?母亲这么一说,我之后的学生时代的所有夏天就一直穿这些黑白格的,蓝白格的,浅粉蓝白格的衣裳。母亲说这些时大概总是在我们去邻村扯布的路上。那时候,合作社的柜台里刚刚上了新布料——的确良——浅粉色的确良、水粉色的确良、白色的确良,那时,似乎每个女孩儿都有件粉色或水粉色的确良上衣,只有我是件白色的,再扯布做衣服,就多是黑白条啊、蓝白条之类的。我总认为的确良布料是一个时代的标志,打它出现之后,我们又看到了涤卡布,一种结实耐用没有折痕的布料;然后是加厚的确良,可以做裤子;再后来有了格呢布,人们喜欢用它做喇叭裤。这都是后话,我们说小粗布呢。

母亲浆染小粗布时我正在她的身边,看着她忙碌,看着她往锅里倒染料,搅拌,浆染布匹,捞出拧去水分,扯平,挂在窗前的铁丝上晾起来。之后,母亲不再管它,而是“咔嗒”一声,关门走出了院子。她去做什么不得而知,那块刚浆染完的乌蓝色的小粗布就静静地悬挂在一根细悠悠的铁丝上,后面是土坯房屋,前边是一片枝繁叶茂的榆树林,阳光从树丫间照过来,蓝色的湿淋淋的小粗布上的水分随着阳光的潜行化做了袅袅的水气,消散、流失到空中。当这块蓝色的小粗布,一点一点由乌蓝变成靛蓝,母亲推门回来了。她走到小粗布边上,一抻一收将它揽在怀里进了屋。

母亲回到屋内就开始整饬那块小粗布。她像所有的农民们平整一块麦田,平整一块玉米地和一块高粱地一样。整平土地后要撒粪,深耕,耙平,播种,之后就等着老天爷赏赐人们一个五谷丰登的好年景。不过,缝衣裳的过程可能不用太多的气力,只有温馨的氛围,耐心的折腾和柔美的气场。于是,我看见阳光在一缕柔风的牵引下,穿过窗棂扑落到那静静地放置在明黄色炕席一角的蓝色小粗布上。此时,那块小粗布正一点点变形,如儿童动画片《巴巴爸爸》里的一幕,有些幻觉,有些眩晕,在一个还不懂得爱美的女孩子眼里还有些小小的顽皮和淘气,而整个过程又是如此寂静和安宁,此时,若有一枚针落地都能听到它那清脆的响声吧?

二、针脚

一枚针落地的声音我是听得到的,“当”地一声或者两声响,都清脆、悦耳。如果只响一声,说明这枚针太累了,它落在地上就不想起来了,也或者是睡着了,是倒头就睡,是身体一挨床就呼呼大睡。如果是响了两声,一定是它在落地后又调皮地背着双手往前跳了那么一步。那时它刚刚跋涉过一段山山水水,却还精力充沛,还不知道累是怎么一回事,于是童心未泯的它不声不响地躲了起来。母亲低头弯腰瞅来瞅去,瞅了老半天,才在一只板凳脚下找着,将它仔细捏起来,接着穿针引线,继续一针针缝纫,并在一块布的边缘留下了一溜好看的针脚。

我忽然记起来,这是一枚会走路的针,它也是一枚轻功了得、武艺超群的针。看它亦步亦趋往前走的样子活像一只磕头虫,没有一点正经样子;可这样子又似一种朝拜,是需要磕数不清的等身长头才能完成的一次长途旅行。它还能穿山越岭,跨江跃河,最最关键的是在这个过程中它还打着轻巧诱人的筋斗,变九九八十一种针法:什么平针、倒挤针、裹针、挑针,还有链针、菊花针、殖民结。你听,殖民结的叫法纯粹就是我行我素,是冠冕堂皇的强行闯入占领的意思,对,是死皮赖脸地用强盗逻辑将那块地盘据为己有;还有十字绣、法国针结、拧花绣;最好听的要数千鸟结,顾名思义就是用针线缝出一个一个貌似小鸟窝的格子;说到盘丝绣,就想起唐三藏师徒去西天取经遇到的盘丝洞来,胡同中做针线的女人们一准就是那美丽又迷人的蜘蛛精,只是她们贤惠、聪颖、手巧伶俐,轻轻缀针而入,从中间一点往周围一针一针盘着下针,最后成为一张密密的蛛网,她们也是这样密实地盘着自己温暖的小窝,盘着一家人世世代代的生活;杨花绣像是从杨树梢上往下走,跟从攀岩的顶端退回到地面一样,是四肢并用地左跨一步,右跨一步,紧贴着树干爬下来,这样,每条枝子都走了一遍,等这么一步一步回到树底下,那就是一棵春天里胀起花蕾芽苞的杨树了。

我想象过这些针法最早的承载物,或许只是一件信物,粗麻布做的类似于荷包的挂饰;也或是一块打磨精美的兽皮类剑鞘等的随身物件。一直到那个孤寂清雅之人出现后,才将之如此照搬到乃服之上。她属于“母系”或“父系”我们不得而知,但她要么是费尽了心思,要么是灵机一动、灵光一闪,本来是要用那枚骨针缝缀接口的,却出奇不意地在袖口上走出一排粗大的针脚。这创意让那件简单古板的麻布衣服瞬间活泼生动了起来,于是,她又如此这般地在另一个袖口上也加了一排粗大的针脚,之后她停下来,将麻衣举到亮处,歪头细看,左端右详,最后得意地抿嘴一笑。从此便一发不可收拾起来,她将这些针脚缝到那条兽皮裙摆上,也缝到了领口、裤脚、前胸大襟上。后来,这种花针缝缀便被女人们一传十,十传百地传开了,并被一代又一代的女人们发扬光大,推陈出新,这才有了后世古朴的“素衣朱绣”、“究衣绣裳”、“金缕罗襦”、“羽衣霓裳”……一直到现在挂满大街小巷的各式各样的时装。

她不参加狩猎,也不从事农桑,一天到晚无所事事,悠闲自在;但她有一双纤巧的手和一颗钟灵毓秀的心。所以她也从远古的蛮荒时代一步跨进了当下,虽然如此,她的这些针法我仍旧愿意将之定义为一种“甲骨文”、一种“象形文字”、一种“乐曲符号”。

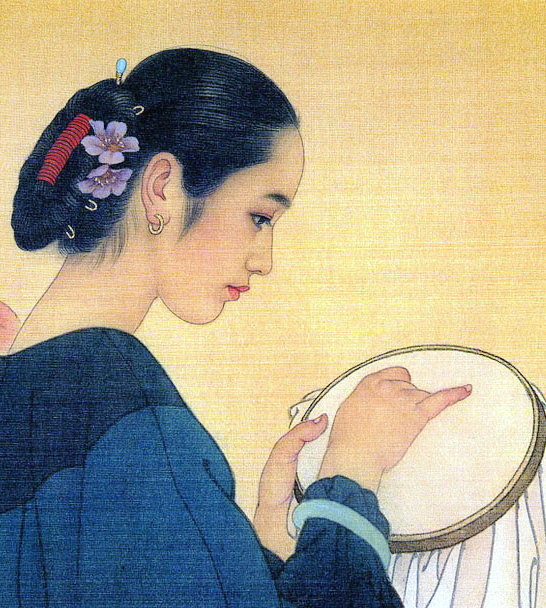

三、刺绣

当我的目光从远古的一件衣服移到一块真正的江南苏绣时,它被镶在一块精致的框子中,栩栩如生的图案是透明的,薄如蝉翼,这让我都不敢轻轻地碰触一下。因此,我想起绣出这些华丽绣品的女人们的纤纤手指,细嫩光滑的如菜农搁地摊上的笋尖和一捆刚出土的大葱的葱白。因为,她们不能做粗活,如浆洗,刷涮之类就不得碰摸,不然手指粗糙了容易让丝线失去光泽,绣品表面就不会光洁干净,而失去美感。

我因此也想起了在那悠长的胡同里做针线的女人们的手。她们的手可没有那么多讲究,也不会悠闲自在无所事事,不然那些累弯她们腰身,消磨了她们青春的刷锅洗碗,喂猪,养羊和鸡鸭鹅之类的家务谁来管呢?她们做了家里大部分的粗活,还要时时下地帮助播种和收割,于是手掌粗糙的似带着锯齿。她们就用那双带着尖硬角质的手,缝全家人的衣裤、鞋子,也织毛衣,绣花朵。她们用粗糙的食指与拇指将那枚针牢牢捏住,从花花绿绿的彩线上抽出一条,捻实线头,穿入针鼻,再用食指与拇指的指尖轻轻一拉,顺势打个结,这个过程是谓穿针引线啦。在起针之前她们往往要把针在发间滤几下,然后低眉垂目,一手灵巧地拿捏着布料,一手轻巧地入针,抽线,然后捏针的小手指将丝线一挑,手腕温婉地那么一转,再将针线拉过眉弯,一针结束,之后再回环入针。

我总怀疑那些女人们缝衣是数着布丝入针的,不然针脚的大小怎么会那么匀称、好看。她们各用各的针法,有时会一针顶一针一溜烟缝下去;有时缝几针走一个倒挤针;有时缝得又全是倒挤针,那功夫可真是到家了。夏天的午后,风轻轻穿过胡同走远了,而她们则慢慢沉静下来,就坐在胡同里的大门前做她们的女红。这个缝衣服,那个绣枕套。百泉哥的母亲用渐变色的粉红丝线绣一只鞋头上的花朵。东风哥的母亲缝一条黑夏裤。那时候,她们都还年轻,眼神也好,针线用劲匀,长短相当,手快,针飞线走。现在生活好了,她们却老了,眼睛昏花,勾着腰,子孙绕膝,四世同堂。她们不再亲手缝衣服了。

说数着布丝入针就想起了女人们绣的十字绣,就是数着布丝入针,不然花式就乱了,根本绣不出来理想的作品。女孩儿们大都喜欢绣枕套,这个实用,比挂在墙上的那片山水镜面要实惠。那个年代的人们学东西都是你传我,我传她,不进学习班,也不用花钱就都学会了,而且绣花的花样通用。一个人有了新花样,大家就都来讨要,按样式拓在一块布面上,拿去绣,不几天准能绣出一对绝美的作品来。女孩子们初学刺绣时只剪块够一个枕头大的什锦白布,描上几朵花,几条藤蔓,再画上几片叶子,叶子上再画叶脉和叶柄。流萤飞舞的夏夜都漫长如一轴没有尽头的丝线,因此,在每个星光闪耀的晚上,胡同口上都要坐着一堆人,其中就有几个拿绣活的女孩儿低头忙碌。顶着胡同口的那家人姓郭,郭家的女儿刚绣完一朵花,人们就啧啧称赞她绣得好,郭家女人就高兴,用浓浓的外乡口音得意洋洋地连声说:“娘拙闺女巧,娘拙闺女巧。”我不知道这是哪里方言,“巧”字是高高的上声,很是动听。或许“娘拙闺女巧”这话真有一定道理,一个母亲不怎么会做针线的人家,一准儿能出个会做针线的女孩儿,管起一家子的穿衣。

不知三嫂还绣她的苏绣不?三嫂是一个性格嘎蹦脆的人,开朗、乐天,喜气迎面,却又能绣出那么华丽高贵的织物,由此她在我眼里也着实如织锦般温柔亮丽呢。看过她的半成品,有门板那样大,银灰的白,丝线都发着银白光泽,可惜,我没看到她配色的部分就离开了,只有这点滴的影子亮亮地留下来。

姐姐学绣活的时候,母亲给描一朵花,花瓣顶上总要描出一个圆圆的小耳朵,就想知道世间是否真有这样的一种花没有?不然,母亲何以会凭空想象出来呢?还是成心要难为一下学女红的人?或者并未有此意,只是觉得好,就要画成这样。事隔许多年,我还总想起母亲描的那些花朵,想深了,想久了夜里就梦境不断。我知道这是我那古怪的头脑在较真,它一准是在反复思想这件事,其目的就是想弄清楚花的真实与否,好在最后终于有了答案,不然我的梦就会这么一直做下去,直到问出个究竟来才肯罢休。于是,我把这个答案藏在心底,没有告诉任何人。

四、布衣

我和母亲买布时,站在柜台前总要掂量半天,不知道要扯哪块,是条纹格子的还是印花的?看来看去也拿不定个主意,就让售货员把布拿柜台上来,拽一角在身上比试,低头打量,就闻到了布匹中散发出的幽幽淡淡、清清浅浅的各种气息。那时还懵懂,并不把这气息放在心上,也不太在意它暗暗传递出的从一棵植物走来的过程,而是紧张思量着是否要把这块布扯回。慢吞吞将它放回柜台,两手还紧紧攥着一角,不舍得松开。如果实在没有可心的布料,我们就会无功而返,一路上心事重重,惆怅万千。

和朴素简单的母亲不同,父亲在穿衣上多少都有些奢侈,他不仅要让衣服发挥基本的功能,还要韵致和考究,所以父亲更懂得如何搭配与选材,再加之工作上的近水楼台,就总能买回一些我们意想不到的好看布料。

是两块人造棉布,一块红底上有黑白蝌蚪花,一块浅黄底上印着稀疏小红花。既要父亲从一个月的伙食费中省下来的两三块钱,可能还要布票。本来已是等价交换了,却因为物质匮乏还硬要搭上几尺布票才成交,这就不是等价交换,而是有了附加值,因此,这也是一个独特年代独有的特徵。就在这不平等的交易中,一次就给我买两块布做衣服,可见父亲对我的溺爱深深比庭院,这也让我在母亲希望我穿得更像个学生的年代却也没少穿漂亮的衣服——如那件枣红色条绒上衣,是在前襟和口袋的翻边处都加了黑白斑马纹的滚芽。这款式在那个还未开放的年头都稀少,在农村就更少见,何况那还是件不用动针线,不用动剪刀的成衣呢?我想过,或是因我刚上小学——有了正式的学生身份过的第一个“六一”儿童节;还可能是父母藉此想让我从时不时患病卧床的状态走上新生命;也或者是两者原因都有,才在这个不年不节的日子给我买了布料做了新衣裳。这么鲜艳的衣料在那个灰黑蓝盛行的年代也是少见的,但和母亲后来一直想让我穿得更像一个学生的想法多么不同。初夏的阳光在院落里游荡,我的童年生活一天天接近第一个学期的尾声。这时母亲拿着两块布料问我,哪块做上衣,哪块做裙子?我想了想说,黄色的做裙子,红色的做上衣吧。母亲沉吟片刻,到底也没追问这样是否好,就按我的想法裁剪、缝纫起来。

我相信那是一片和我同龄的杨树;我相信那是一片钻天杨。五月才刚刚过去,杨树的叶子还闪着光泽,像我身穿的新衣裙一样纤尘不染。我们就在这些树木间作学期总结,开校会,过我有生以来的第一个“六一”儿童节。后来,我多少次站在极为遥远的远方从杨树的缝隙里去看那些活动的人影——讲话的校长、来回走动的老师、上台领奖的同学。从始至终所有的一切都没有任何色彩,只有我的那身衣裙,红黄有别地在那里飘动。

让我一直不能忘却的还有外祖父的穿着。外祖父直到过世都穿母亲做的蓝布衣裳和黑布裤子。那时他那高大的身影时常出现在通往远方的铁道边上。母亲做熟饭后,他还没回来,我们就去铁道边上寻找。他悠然自得,无所事事,每天都要在这里走来走去。我们看到他高高大大的影子,远远地喊一声,他就倒背了双手,迈着健朗的步子往回走,神情怡然安详。外祖父为何一直穿这样的衣服?我猜是因为他曾经的身份。一个穿过长袍马褂的人,对西式服装总有些肠胃不合,而对于中国古老传统服装款式,却情有独钟,偏爱有加。

那是一套纯粹的中式服装。上衣是立领、对襟、扣袢,溜肩至肘部时才接另一半袖子,背部与领子相接处在里面加了一块半环形蓝色衬布,还有胸襟、袖口、下摆也都分别加衬布。裤子则是黑色、深腰、宽裆、裹腿。脚上是一双千层底黑色老布鞋。中式衣服难做,接缝处母亲均用倒挤针加裹针,这种缝制方法结实耐穿,防止脱线。再加针法细致、精当,虽是手工缝的衣服,针脚长短,间距大小,并不比缝纫机做出来的差了半分,尤其是背部的沿后领口缝纫的那块半环形的垫肩,两面的弧线走着对称的线路,一直深入到肩缝中,细看那些针脚拿捏得都相当优雅。

无论是鲜艳的人造棉,还是黑色蓝色的纯棉布,抑或是其他,放在那里只不过是一块没有任何生命气息的布匹,如果一直无人问津,或许成年累月的它都会沮丧地站在商店柜台的某个角落里,无声无息,积满尘埃地感叹生不逢时。纯粹是偶然地来了那么一个人,他抬手随便那么一指,上唇与下唇轻轻一碰,大样样地说:喏,就是那个,最里面的,对,来七尺半。一听此言,那块布一下子就抖擞起了精神,即便被反复丈量,撕扯,也都伴着愉快的配合和雀跃的冲动;之后,再经过一双手的巧妙裁缝,它就可以欢喜异常地在一块明晃晃的大镜子前左右打量,然后自信满满地走进人群,并成为一道流动的风景。

五、布鞋

母亲有个记载着许多植物属性和特性的硬壳笔记本,其中窄窄的靛青色的格子中,是一些舒朗、大方、隽永气十足的钢笔字,它们也隐隐透露了母亲曾经的身份。母亲将所有的鞋样都夹在这个笔记本中,用时会打开,就看到了那些散发着植物气息的文字,也看到了那些发脆变色的不知放了多少个年头的大大小小的鞋样。文字中记载的植物一律随着父亲的脚步走进了大地深处,鞋样却随着母亲的一次次临摹再通过我们的双脚,走进了密植青绿植物的田野。

也总是在一些阳光充足的日子,母亲开始准备做鞋底用的布夹。她鼓鼓捣捣地将一直不舍得扔掉的旧布头翻出堆在一起,还有一些穿得不能再穿的旧衣服,也都拿出来凑数;浆糊是一盆滚烫的开水沏过的蒿子籽,粘稠、粗粝、伸手到里面就粘一手心手背,指缝间也同样逃不脱那种恶运。它们极其顽固又无耻地吸附到人的皮肤上,让人感到不爽和无奈。将它们涂抹到门板上,是密密麻麻排列的一层,均匀地固守着各自的领地,最终也没谁欺负谁的情况发生。那些破旧的布头,在母亲的手上舒展开旧时容颜,一股陈旧的味道也随之散开。择去上面的黑白线头,再用手掌轻轻抚过,那些失去色泽的花朵就现出了当年曾经让人眼前一亮的影子。将它们妥帖地粘贴到这些黏糊糊的蒿子籽上,并一律保持并列,即便在接缝处严丝合缝地对齐,也绝无后来居上的交集存在。当这些破旧布头将整块门板从上到下贴严,接着再粘第二层、第三层、第四层,要想结实耐穿就再多粘贴两层。每一层都与上一层横竖交错开来,纯粹是为防止布夹无谓的撕裂。然后和母亲将门板抬到窗外,斜斜地放到太阳一直能照耀到的地方,转天就可以从门板上揭下一块硬挺的有厚度的布夹子来。

旧衣服、旧布头曾经被堆叠着存放起来,很久都无人问津,并没料定在苟延残喘的生命终点还能被废物利用,并且,不知在哪天就会鲜活地随着人们在世间行走,这种生命的延伸也只有母亲那写着一手好看钢笔字的手掌才有能力做到吧?蒿子籽散发出的剌鼻的味道一直飘浮在空气里,直到那些布夹被剪成鞋底的样式,包在一些什锦白的纯棉布里,被人们穿在脚下,踩在土地上,才淡去了它稀有的味道。

做布鞋纳鞋底从来就不是轻巧的针黹,那个手指、手腕都要用力。鞋底就是用那一层又一层的旧布和蒿子籽打成的布夹剪的,将四五片粘在一起,码成整齐的糕状,很厚实,纳鞋底时就夹针。纳鞋底用纺好的麻绳,或结实耐用的白线绳,针脚竖走横排,像种一排一排的树,投着空种,左看横平竖直,右看横平竖直,斜看还是横平竖直,架式很像将军布阵,绵柔中加着硬朗的骨架——那是一种别致的脚手架。也有人纳鞋底用锥子先扎个眼,再把针投过去,拉得麻绳“哧啦、哧啦”地响,拽好几下才到头,再使劲拽拽,让麻绳投到布丝中,现出针脚的窝痕,使麻绳深深陷入而不至于浮在表面,那样结实耐穿。有人纳鞋底不用锥子,直接用顶针把针顶过去,然后吸住一口气,食指拇指紧紧捏住针尖往外拔,一下,两下……针拔不出来,那口气就憋着,不吐,腮帮子鼓起,食指拇指也变了形。有时针扎不过去会折断,或者针过去了麻绳被拽断了,而且是断在鞋底里,这才让人沮丧呢……

母亲做好一双鞋子与缝完一件衣服,正是夜的衣袂旋转着将我们深深笼罩在一方天宇之下,万籁俱寂之中抽拉线绳的声音成了我们的催眠曲,母亲弓背低头的影像成了一座雕像,被一束昏黄的灯光剪切到墙壁和屋项之上,似一个又大又古怪的大鸟。我们酣畅的呼吸、睡熟的模样都成了母亲秉烛熬夜的理由。不知道是在什么时候,母亲终结了最后一针线,将绳头深深埋到另一段线头里。要想在千针万线中找到这个线头,得有特别的本领,不然,你怎么知道这针针线线,哪里是起始,哪里是终结呢?她用酸胀的手掌再次将那双鞋子并排放到眼前,抻抻鞋口,拽拽鞋帮,最后才意犹未尽地将它们整齐地放在我们的枕头边上。母亲想给我们一个惊喜呢,还是想看到我们惊喜的笑容?等我们将新鞋子穿在脚上,母亲都要使劲按按鞋头,探察一下我们脚趾的位置;她也要反复打量这双鞋子,看鞋头的弧度是否有音乐般的流畅线条,鞋口的角度耐不耐端详,鞋扣钉歪了没有?这双鞋子穿出去,也总是被人们这么反复打量,即便穿了很久很久的一双失去色泽的鞋子,也仍旧会被人们反复打量,像在打量一个人的长相,搜寻它年轻时候的影子。

六、乞巧

旧时光中的针黹,在旧时光中依次走出来让我慢慢检视;旧时光的背景和旧时光下的人物也总是如数家珍。我如此布景,是想说,要数全能就得数上个世纪五六十年代的那些女人们了,她们所遇是农业学大寨的年头,每个生产队都有铁姑娘队,所以她们能参政议政,能下地务农,能上灶台做饭,更能在灯下缝补,织活,绣绣品。我一直认为,务农、上灶台是女人的经济基础;缝衣,绣绣品,织毛活,都是精致的软实力,是标准的良家妇女身外兼备的一趟温柔的小拳脚,这是她们的上层建筑。我是这么领会这事的:女人念书多固然好,若只认得自己的名字也不低人一头,但身兼一套温柔的软功夫,倒是会让人格外侧目的。

记得每年的七月初七,家家女儿晒巧针——乞巧。她们不是拿出自己最得意的针线活互相晾晒给人们看,而是在做了深深的拜祭之后,将一青瓷碗的井水置于屋外窗台,转天早上,拿一枚细小的针轻轻从水面置入,针若能悬浮于水面,则预示着此女子心灵手巧,若坠于碗底则要继续努力。想那些个古老的七月初七之夜,一弯新月照拂下的女儿们于夏风吹拂的楼台,于燕雀嘤鸣的瓦屋草舍窗前,做深深的礼拜,焚浓浓的香烛,在烟雾缭绕中虔诚地邀约了织女来到人间,共谋女红技巧,其间是求教,是点化,还是求得一锦囊的针黹妙法?我一直没有确定的答案。那个比我早出生两年,被我一直用姐姐这个名词称呼的女子,却省去了前边的一切铺垫,直奔主题,在一个七夕之夜她果真将一大碗井水虔诚地放到了屋外窗台上,只等夜深人静,织女光顾施了法术,转天投巧针得个美名,自信满满的样子像是前世曾与织女关系莫逆,不用打招呼人家就会格外照顾她——单等她轻轻撒手针落,一碗水花就四散翻滚着将一枚闪着月光的银针托举在水面上,久久地让人欣喜不已。

多少年过去,当我在一个凌晨的假寐中想起这个情节,竟哑然失笑,为其间透露的大美,为其心坚守的恳愿。想起这个我称之为姐姐的女子,对坊间传说总用一颗虔诚的心去信奉,每遇之必信心满满地去做,笃定不疑。或许,正是一直存有这样的梦想,这样的愿望,姐姐虽投巧针不灵,倒真做了一辈子的裁缝。只是那次投巧针的结果,是否一直让她心有不甘,我没去问过。想必遇此结果,每家女儿的心也都是耿耿于怀和愤然于胸的吧?她们何不希望自己有一手好女红的名声传扬个百八十里?这点温软可爱的小心思,晒在一弯清澈的月光之下,就连那扇透明的玻璃窗,那只古朴的青瓷大碗,还有那波光粼粼的一碗井水,在此时此刻也都静静地入了画、入了框,并因一枚银针而活泛起来,成了古典的意境。

七月初七晒巧针,既是希望得到某些暗示,也是希望织女关顾啊。想想,这些愿望都是多么美好呢!