著名作家,沈阳人,曾为沈阳鼓风机厂宣传干事、辽宁省作家协会书记处书记。现任北京杂文学会副会长。出版有《刘齐作品集(八卷)》《中国式幽默(法文版)》等二十余部。

文字统筹 王远

刘齐先生对自己沈阳鼓风机厂的青葱岁月情有独钟,应本报之约,撰写了“沈鼓那些人那些事”。名家笔下的“老厂记忆”,诙谐幽默,以人说事、以事说史,让昔日丰富多彩的工厂生活如在眼前。这也是《老厂记忆》开栏以来追寻的内容。

2007年刘齐(中)在新厂区与宣传部年轻同事合影

刘齐住过的云峰街沈鼓第二独身宿舍(左侧已折除盖了新楼)

01

球迷老姜

老姜叫姜天祥,大连人。

我在沈阳鼓风机厂编厂报时,老姜在车间当钳工,两人都是乐观自信的傻小伙儿,同住沈鼓第二独身宿舍(在云峰街,紧挨厂浴室,现已拆除)。夏天里,经常穿着小背心,在后院练双杠,练完就去楼梯口照镜子。他胳膊上的肌肉比我的多,人也比我固执,但是讲义气。对于知近的哥们儿,他爱亲昵地笑骂说:这个X小子。有一段时间,我俩一见面,总是抢先管对方叫X小子,叫完大笑不已……

与老姜“这X小子”相识多年,他一直顽固地认为,大连的足球比沈阳的厉害。工厂里沈阳人虽多,却懒得跟他犟,且让他随意说。上世纪八十年代末期,老姜举家迁回故乡(听说在市人事部门工作),我则漂洋过海去了美国。从此天各一方,断了联系。

当年的球赛引人注目,连烟囱都成“贵宾”坐席!

几年前的一个春天,我刚从美国回来不久,住在北京。有一天,突然有人来电话,那人不是别人,正是老姜,声音筋筋道道的,和从前一模一样。与容貌相比,声音可能比较经老。分别多年的老友重新接上头,彼此该是多么的感慨,更何况这些年,正是中国变化最大的时候。可是怪了,我们聊各自现状,聊家庭和亲友,聊“计划单列市”大连和省会沈阳,语调竟是出人意料的安详。老姜尤其安详。仿佛我们分手没有多久,离得也不远,他还在车间,我还在宣传科,由于倒班的缘故十多天没见面,偶尔在厂门口相遇,就把自行车架子一支,点颗烟,驻足唠上那么一会。也许,这正是人成熟了的表现。光阴似箭,日月如梭,咋咋呼呼的欢乐小溪,已经变成平静的大河,稳稳当当向前流淌。

可是,唠着唠着,我却突然觉得,胸中有什么东西在搅动,于是我毫无过渡地说,老姜啊,看国内球赛,凡是大连球员露脸的时候,我都想起了你。

那一瞬间,大河又变成了小溪。沧桑岁月如浪花朵朵,拂面而来。

02

青年典型田红星

田红星,眉清目秀,年轻有为,1975年海城地震时任鼓风机厂一车间党总支副书记,和我一同前往灾区救灾。

我俩虽然年纪相仿,但他已是重要车间的领导成员,层次比我高出一截。可叹我当时并未意识到这些,反而认为两人差不了多少,只要干得好,都会受到重视。我的目标是入党,最好是火线举着拳头入党,并成为人人羡慕的先进典型。我能写能说,如果当了典型,介绍经验会很省事。因此我非常努力,成绩不少,外界反映也好,特别是跟当地的鞍山知青,相处非常融洽,有的知青甚至说我是沈鼓工作组中最出色的一员。我嘴上谦虚,心里甜蜜。

谁曾想,突然间,接到上级指示,让我整理田红星的事迹材料,昨天,自认还在同一个起跑线上,还是平起平坐的小组成员,一起抢救儿童,一起憧憬未来,今天,他就成了典型,他的未来就“红星闪闪”,出人意料地光明了。

十几年前,田红星(中后)陪同国家领导人视察沈鼓

而我的未来,仍在远处模糊着,于是窝火,委屈,不服。

典型没当上,火线入党的愿望也未实现。回到工厂,仍然入不了党。我的家庭出身不过硬,能在党委宣传部门工作,领导上已经很破格了。

四十多年过去,我们的工厂成了沈阳数一数二的特大型国有企业——沈阳鼓风机集团,小田成了老田,成了责任重大的集团副总。

现在回想,当年领导派他去灾区,用意其实很明显:培养接班人。

领导派我到灾区的用意也很明显:主要是搞宣传,写材料,为典型服务。

剧本早已拟就,角色早已设定,只是那个好胜而又糊涂的配角浑然不觉。

新世纪,有一年回沈,田总请饭,我们亲密无间,宛如战友。

田总和我干杯,我想起自己的愚蠢,尴尬一笑。

田总发福了,但眉眼间仍可寻出昔日的英俊青年。

03

“说不清”的苏雨清

苏雨清师傅,中等身材,微胖,言语少,爱憨笑。1975年海城地震时,我和他同属鼓风机厂救灾小组成员,前往感王公社开展抗震救灾工作。我们厂这个小组,苏师傅时年五十左右,是惟一的生产第一线的老工人,其余皆为厂政治部或车间里的干部。

图为海城地震救灾现场

工厂救灾小组,没有名副其实的工人,似乎说不过去,所以特意选派了苏师傅。但他不声不响,只干不说,却是组里最不起眼的一位。想起现在媒体上的一些英模表彰会议报道,各位出席的领导名字或形象依次显现,无一遗漏,轮到英模则一带而过,甚至提也不提,仿佛表彰的不是英模,而是领导。

救灾工作临近尾声,最先被撤回去的,也是苏师傅。说实话,真舍不得让他回去,跟他朝夕相处十余天,彼此统共没说多少话,但我却发自内心地喜欢他,尊敬他,认为他是典型的老工人,肚里一定有很多“干货”,非常值得一写。

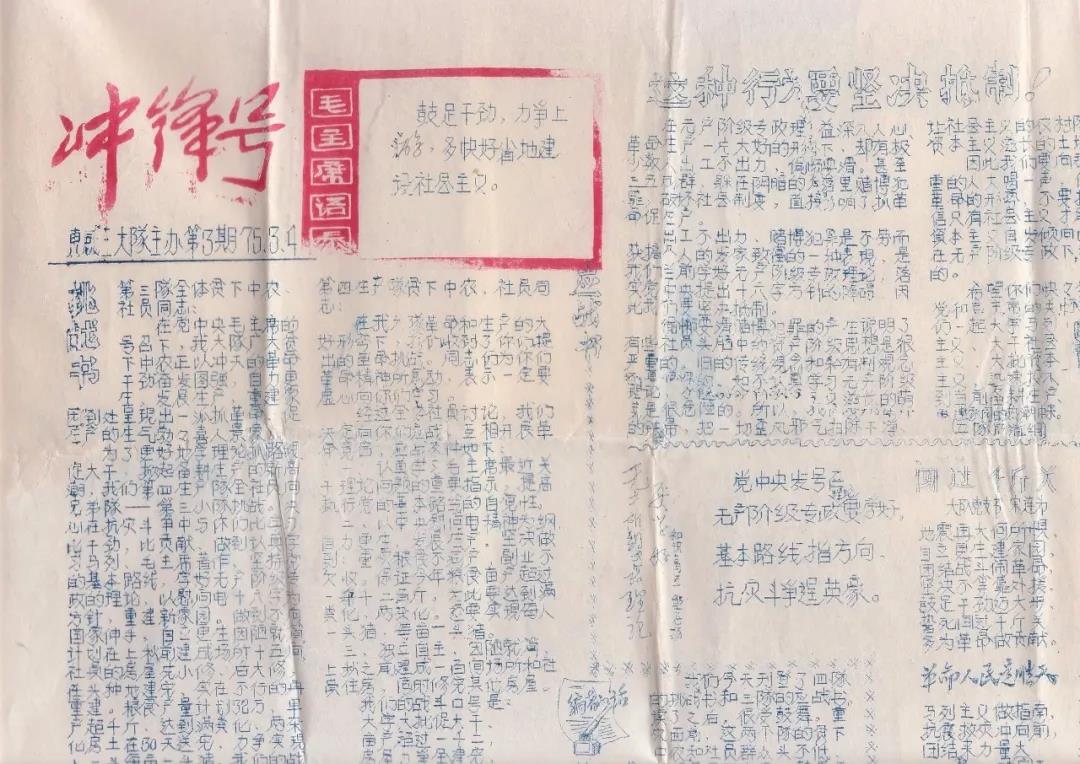

1975年地震灾区知青小报,报名是刘齐建议的。

我跟苏师傅约定,回厂后找个机会,好好谈一谈。苏师傅先是犹豫,后来勉强答应了。谁知救灾工作结束,回到厂里,我被别的事所吸引,一天天延宕下来,并没有采写苏师傅,食言了。时隔多年,苏师傅的事迹已不复记起。

记住的只是他那张胡茬儿很重的脸,有点像扮过杨子荣的电影演员王润身。王还演过《野火春风斗古城》里的起义军官关敬陶。

还记住了苏雨清的绰号——“说不清”,跟他的名字谐音。

苏雨清师傅不善言谈,尤其不善在理论学习时发言。那些深奥不着边际的概念术语绕来绕去,让他特别为难,嘴里呜噜呜噜,仿佛含着异物说话,经常是说不了几句,便苦笑了,告饶道:“说不清。”

04

下放干部孙宝镛

孙宝镛年长我十三岁,是我的兄长,我和他的友谊,已经四十多年了。1971年,作为一名回城知青,我被分配到沈阳鼓风机厂,同年又到宣传科工作。不久,赶上一位老汽车司机交通肇事撞死了人,全厂开大会,对他进行批判。上台发言的,是运输连(当时工厂实行军事化管理,车间工段均以连排称呼)的一位装卸工,他就是下放干部孙宝镛。与当时大批判的调子不同,他的所谓“批判稿”表面上声色俱厉,实则暗设玄机,小骂大帮忙,不动声色地透露出这位老司机的勤勉、忠厚和俭朴。孙宝镛站在麦克风前,身板挺直,声音洪亮,一千多人的会场一时鸦雀无声,“批判”效果非常之好,以至交通科的官员和死者家属都对肇事司机产生一定的同情。结果,这位老师傅受到了当时最轻的处理。厂党委书记贺祝三惊讶地说:“我们厂还有这样的人才!”表示要予以重用。

1972年沈鼓宣传科举办新闻报道员学习班,拍摄于沈鼓北院门前。后排左二为刘齐,后排左五为孙宝镛。

事实上,由于宝镛兄的所谓出身问题,他不可能被真正重用。随着政治风浪的起伏,他多次进出政治部、宣传科、保卫科,甚至还被区公安局交通科借用过。我们的友谊就是从那时开始的。

作为宣传科干事和厂报编辑,我虽然在力所能及的范围内,约他写稿,邀他参加一些活动,但却无力从根本上改变他的境遇。宝镛虽然受到不公待遇,但我却从未听他有什么怨言。形势比较宽松的时候,我能和他一起编厂报,采访,校对,到千山旅游。我周围的同事和厂报印刷工人跟他的关系都很好。而极左路线嚣张的时候,他又被迫穿上那身脏兮兮的工作服,重返生产一线,在随时都可能发生危险的房梁上钻来钻去。他当装卸工被汽车轧伤了脚才去高空作业,干上起重工。后来,因为患有眩晕症,他不慎从几米高的厂房上摔下来,伤了筋骨。

左起为刘齐、孙宝镛、徐彻

上世纪七十年代中期,厂里的重大设备十米立车,因旋转工作台下面的尼龙板磨损而停车。就在大家一筹莫展的时候,一位技术负责人想到宝镛曾带领四名家属女工搞成过铸型尼龙,便去问他怎么办。月工资才37元5毛的老孙,足智多谋,很快找到办法,使这台每小时产值四百元的设备三天后恢复运转。这事放别人身上,都够评劳模了,可老孙连句感谢话都没听到。

“文革”结束,宝镛恢复干部身份,回到于洪区工作。他平生第一次向社会投稿,投的是《沈阳日报》,是一篇题为《活鱼登市记》的通讯。这篇文章影响很大,文中“抓活鱼”的提法,成了报界表现文章生动性的一个比喻,甚至出现在中央报纸上。

宝镛调走不久,我也离开工厂,到辽宁大学读书。但是,我跟宝镛的友谊不但没有中断,反而更加强化了。原来,苍天喜欢宝镛,希望我不断向他学习,因此苍天,我们善解人意的老天爷,安排了一个人,让这个人做我在辽大的学长。这个人名叫徐彻,他居然跟孙宝镛是患难与共数十年的挚友。天底下的事就是这么凑巧。徐彻才华过人,也是我尊敬的老大哥,他经常向我介绍宝镛的传奇经历和成果,让我时刻感受到宝镛的存在。

05

复员兵刘学成

复员兵刘学成是我在沈阳鼓风机厂工作时的同事,有一回喝酒喝高兴了,要送我一件军装。那时军装在全国人民心目中的地位相当崇高,斗死一千个地主没人管,抢一顶军帽可能判徒刑。今天什么服饰能获此殊荣?皮尔卡丹?丹尔卡皮?

我不是刘学成的上级,资历比他低得多,故学成的做法显得非常义气。

我没有接受,嘴上说我不缺上衣,真实理由是嫌学成的军装只有两个兜儿,是最普通的战士服。学成很失望,说你想要什么?我少年气盛,大大咧咧说,我想要的东西你肯定弄不着。学成问是什么,我说军大衣啊,后面有带子的那种。说完就意识到自己太贪,有点像普希金笔下那个得寸进尺的渔夫老婆。刘学成显然不是那条神通广大的金鱼,他的士兵大衣油渍麻花,后背光秃秃的,一点抓挠也没有。

1976年,刘齐与刘学成(右)

“过一段再说吧。”学成喝酒,沉吟。

在现代口语里,“再说吧”的意思往往就是“不再说了”。学成不说,我也不说,正常上班,正常学马列,很快就把军大衣的事淡忘了。

大约过了一年,或者两年,有一个星期天,学成突然约我去本溪他原来的部队,说是一同到他战友家串个门。

我们从沈阳坐了几小时火车,又步行了很长一段土路,然后在军营吃了一顿午饭。顺原路返回时,我的手上多了一根细绳,细绳捆卷着一件簇新的军官大衣,美丽的军绿色在阳光下闪着高傲的光芒。那时全国各地的造假能力还不强,层出不穷的仿制品赖叽叽的,没有一件绿得如此正宗。我心花怒放,大步流星,鞋里进了土也不管不顾。老刘面色酡红,呼哧气喘,显得有些疲倦。刚才吃饭时,他和战友主要谈我插不上嘴的老连队人事变动,谁谁提干了,谁谁调到师里去了,诸如此类。

上了火车,学成说一句“酒有点上头”,趴在小桌上就睡。车到沈阳,天已麻麻黑了,学成执意让我脱下“地方大衣”,换上军队的。先前我怕路上灰大,一直舍不得换。现在一上身,新棉布的芬芳沁人心肺。“唔,当官的大衣,是比当兵的精神。”学成有如一个兄长,满意地看着老弟。

这件大衣为我招来无数欣羡的目光,我对它十分珍惜。大衣里子印了一个火柴盒大小的红框框,供幸运的使用者填写姓名和部队番号。我没有番号,我填的是我们单位的英文缩写SBW。怕钢笔水洇,特意用的圆珠笔,小心翼翼往上描,力求弄出印刷体效果。

我的荣耀感持续了几年之后,改革开放了,街头小贩开始叫卖过时的军需品,我那种大衣也在其中,堆成一摞一摞的,风吹尘蒙,无人问津。我多少感到几分失落,好在世事变化是一点一点来的,水到渠成,让人不至于太震惊。再说,新的诱惑接踵而至,鲜艳夺目,大气层也越来越暖,那件资深大衣英雄无用武之地,留在壁橱里的时间越来越长。

那年春节,我从北京回沈阳探亲,一个当了总经理的朋友请沈鼓的“老人儿”吃饭,名单中有我,也有学成。我和老大哥分手多年,这次重逢,亲热得不行。他人老了许多,精神还算旺健,餐桌上和大家觥筹交错,谈笑风生。这种聚会一般不展望未来,主要是向后看,八百年的陈芝麻烂谷子咀嚼得津津有味,唇齿留香。

乱哄哄的气氛中,老大哥冷不丁问到那件军大衣。

我正与别人回忆当年偷书记烟抽的事,听到问话,匆匆答一句“装修房子时,被民工穿走了”,就继续偷烟的话题。学成大哥听到大衣的结局,有些什么表情,我没顾上看。又喝了一会,老大哥出人意料地说,他还要值班,提前告辞了。临行,挨个向每人敬酒,敬一杯干一杯,说些祝愿的话。然后戴上条黄围巾,骑辆旧自行车,吱吱嘎嘎走了。

老大哥唯独没有向我敬酒,我直勾勾地望着窗外,发呆。